青島能源所開發出利用誘導沉積制備薄層無枝晶金屬鋰負極新方法

時間:2021-10-20 19:42來源:青島生物能源與過程研究所 作者:綜合報道

點擊:

次

中國科學院青島生物能源與過程研究所碳基材料與能源應用研究組利用富碳結構石墨炔分子中大量分布的活性炔鍵以及微納孔結構等獨特性質,將石墨炔及其衍生物應用于金屬負極保護,取得了系列創新性研究成果:石墨炔在金屬鋁負極表面可以有效降低鋁鋰合金的沉積電位,抑制鋰在鋁負極界面的快速無序沉積,緩解電化學反應過程中鋁負極的粉化失效;運用三維結構石墨炔碳骨架的親鋰性和導電性,可以在銅集流體表面實現穩定的、無枝晶的金屬鋰沉積(ACS Applied Energy Materials、ACS Sustainable Chemistry & Engineering、Carbon、ACS Applied Materials & Interfaces)。

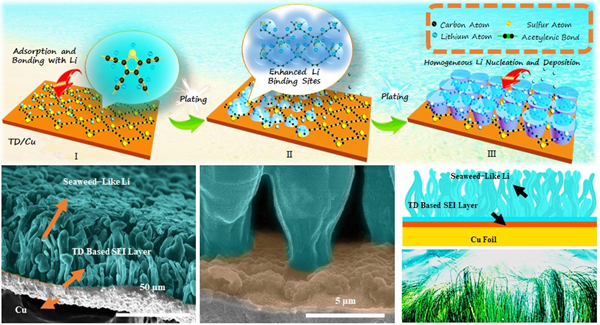

在上述研究基礎上,該研究組進一步運用分子結構設計,將具有較大電負性和親鋰作用的含硫噻吩官能團與炔鍵相連,報道了一種利用誘導沉積的方法直接在集流體表面實現可控制備薄層海藻狀金屬鋰負極以提高鋰金屬電池循環穩定性的方法。研究將具有較大電負性和親鋰作用的含硫噻吩官能團與炔鍵相連,實現噻吩炔表面鋰金屬的均勻成核和生長,并形成由單個金屬鋰棒生成的海藻狀金屬鋰薄層。研究通過理論計算明確噻吩炔中均勻分布的硫原子與炔鍵形成的協同效應增強鋰與成核活性位點之間的相互作用,優化整個碳骨架區對于鋰的均勻吸附能力,利用硫原子調控電荷在鋰與噻吩炔界面的轉移與傳輸性能,降低鋰的成核過電勢從而誘導鋰均勻成核。結果表明,海藻狀薄層金屬鋰與銅箔上直接沉積的塊狀金屬鋰相比,體現出較低的成核過電勢與界面阻抗,并在對稱金屬鋰電池中表現出優異的循環穩定性。由海藻狀鋰金屬負極和Li4Ti5O12作為正極組裝的全電池在1000多個循環中具有優異的容量保持率。

該研究為制備具有特定形貌的薄層鋰金屬負極提供了簡便而可控的策略,有助于加深對金屬鋰沉積機理的認識,并有望推動金屬鋰在無負極金屬鋰電池等高能量密度電池中的應用。近日,相關研究成果以Self㏑egulation Seaweed㎜ike Lithium Metal Anode Enables Stable Cycle Life of Lithium Battery為題,發表在Advanced Functional Materials上。研究工作得到國家自然科學基金、中科院重點部署項目等的支持。

(責任編輯:子蕊)

文章標簽:

鋰離子電池

免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池聯盟無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。

凡本網注明 “來源:XXX(非中國電池聯盟)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在一周內進行,以便我們及時處理。

QQ:503204601

郵箱:cbcu@www.astra-soft.com

凡本網注明 “來源:XXX(非中國電池聯盟)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在一周內進行,以便我們及時處理。

QQ:503204601

郵箱:cbcu@www.astra-soft.com

猜你喜歡

-

華南理工《AEM》:-50°C都能運行的全天候鋰離子電池!

2021-10-18 11:11 -

西安交大科研人員在高比能鋰離子電池研究領域取得新進展

2021-10-13 19:06 -

法國初創公司HIPERSSYS研發硫-硅鋰離子電池,理論能量密度達商業鋰電池五倍

2021-10-08 11:11 -

東芝、雙日和CBMM合作 實現陽極為NTO的下一代鋰離子電池商業化

2021-09-27 10:28 -

Lyten推出下一代鋰硫電池 能量密度是傳統鋰離子電池的三倍

2021-09-24 18:56 -

研究團隊診斷和跟蹤鋰離子電池退化機制

2021-09-16 09:48 -

莫納什能源研究所發現 糖可以讓鋰離子電池性能更持久

2021-09-14 08:30 -

倫敦帝國理工學院發明新技術 助力鈉離子電池取代鋰離子電池

2021-08-21 15:40 -

研究發現:電極材料出現中間相 導致鋰離子電池容量衰減

2021-08-20 08:44 -

3D碳納米片“包裹”陽極:鋰離子電池技術的下一件大事

2021-07-28 09:44

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

專題

相關新聞

-

華南理工《AEM》:-50°C都能運行的全天候鋰離子電池!

2021-10-18 11:11 -

西安交大科研人員在高比能鋰離子電池研究領域取得新進展

2021-10-13 19:06 -

法國初創公司HIPERSSYS研發硫-硅鋰離子電池,理論能量密度達商業鋰電池五倍

2021-10-08 11:11 -

東芝、雙日和CBMM合作 實現陽極為NTO的下一代鋰離子電池商業化

2021-09-27 10:28 -

Lyten推出下一代鋰硫電池 能量密度是傳統鋰離子電池的三倍

2021-09-24 18:56 -

研究團隊診斷和跟蹤鋰離子電池退化機制

2021-09-16 09:48 -

莫納什能源研究所發現 糖可以讓鋰離子電池性能更持久

2021-09-14 08:30 -

倫敦帝國理工學院發明新技術 助力鈉離子電池取代鋰離子電池

2021-08-21 15:40

本月熱點

-

新造車“電池荒”,沒有特效藥

2021-09-27 11:50 -

動力電池“瘋狂擴產”沖擊波

2021-09-24 11:25 -

被資本裹挾的電池之王,淪為20年“棋子”的悲慘故事

2021-10-16 12:29 -

鋰電設備浪涌而來

2021-10-13 11:05 -

“搶鋰”大戰之下,電池廠不再“賺錢”

2021-10-16 11:52 -

全球鋰電軍備競賽:寧德時代和它的海外競爭對手們

2021-09-28 09:54 -

全鐵液流電池,將在儲能上擊敗鋰電池

2021-10-07 18:58 -

充電8分鐘續航400公里,中企推出革命性電池,4年后縮短至5分鐘

2021-09-21 10:44

企業微信號

企業微信號 微信公眾號

微信公眾號