西安交大科研人員在高比能鋰離子電池研究領域取得新進展

汽車產業是國民經濟的重要支柱產業,也是體現國家競爭力的標志性產業。新能源汽車基于驅動技術的重大轉型,是汽車產業對能源安全、氣候變化和結構升級的重要突破口。近年來,以電動汽車為代表的高新技術領域對鋰離子電池的能量密度、使用壽命提出了更高的技術需求,亟需開發新型高比容電極材料,解決續航里程焦慮問題。硅負極理論容量高達4200 mAh/g,十倍于傳統石墨負極,被認為是新一代高比能鋰離子電池負極的理想選擇。然而硅負極在充放電過程中存在著巨大的體積膨脹(>300%),由此產生的內應力易導致硅顆粒的嚴重粉化的不穩定,嚴重阻礙了其實際應用。設計新型聚合物粘合劑用于硅負極被認為是一種緩減其體積膨脹、維持其結構穩定的有效方法,受到了研究人員的廣泛關注。然而,目前已報道粘合劑易在大應力下產生分子鏈滑移,引起電極結構破壞,最終導致電池容量快速衰減。

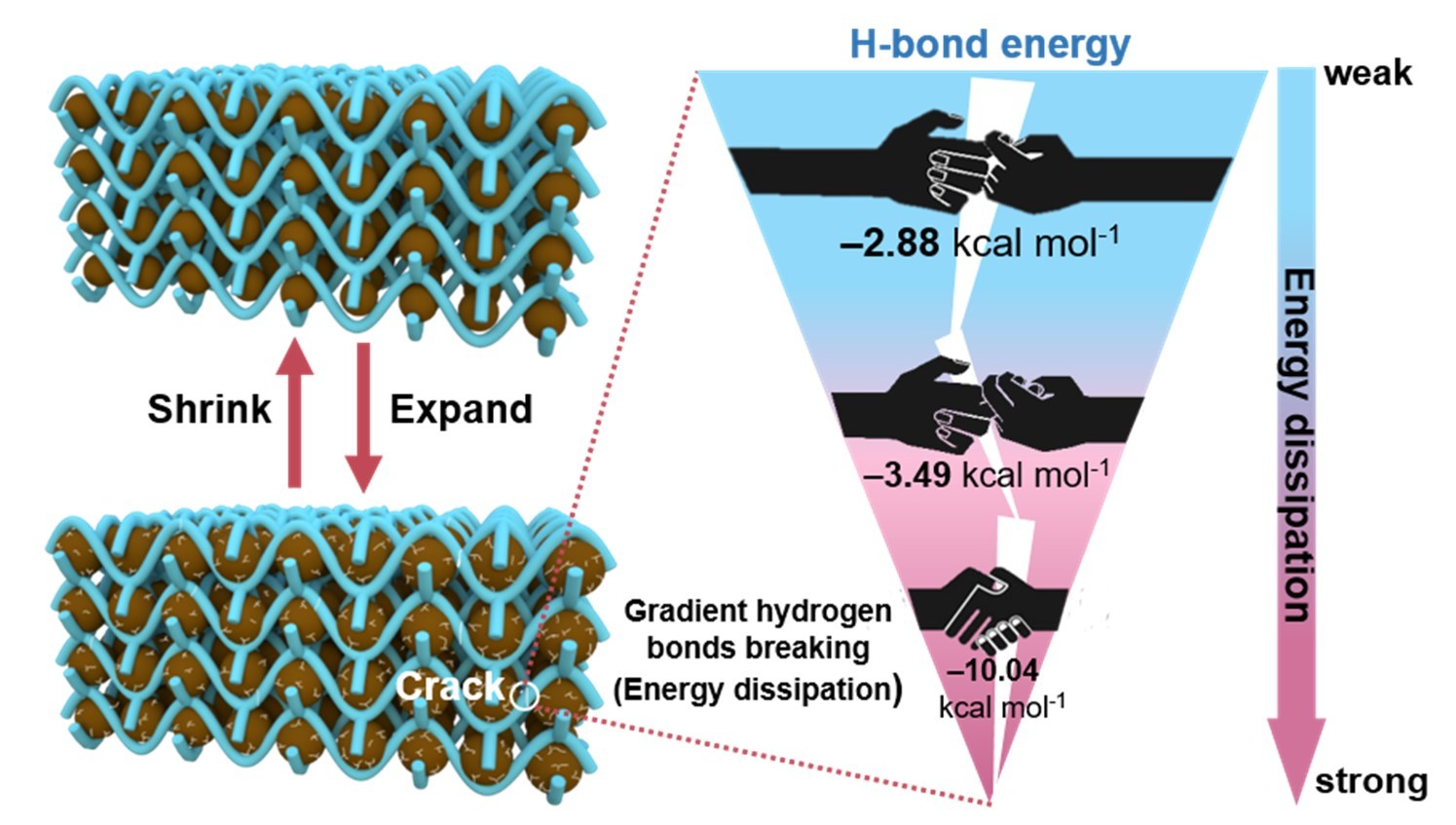

近日,受天然抗疲勞肌聯蛋白高效應力耗散現象啟發,西安交通大學宋江選教授團隊報道了一種梯度氫鍵聚合物粘合劑用于解決高比容硅基負極大體積膨脹導致的應力破壞。研究人員利用具有超支化結構的單寧酸和聚(丙烯酸-co-2-羥乙基丙烯酸酯)構建了具有高效應力耗散功能的水系粘合劑。當應用于硅基負極時,該體系存在的多級氫鍵(-2.88 kcal mol-1~ -10.04 kcal mol-1)可以連續解離,高效地進行能量/應力耗散,從而避免了大應力導致的結構破壞,有效解決硅負極的大體積膨脹問題,顯著提升其循環穩定性。所制備的2 Ah NCM/Si-C軟包電池700次循環后容量保持率高達80.2%,有力地證明了該梯度能量耗散型粘合劑的實用性。研究人員進一步通過變溫紅外光譜、核磁共振等表征方法并結合有限元模擬揭示了梯度氫鍵的演化和能量耗散機制。相關成果發表在國際知名期刊《先進材料》(Advanced Materials)上,西安交通大學材料學院博士生虎琳琳為文章第一作者。在此基礎上,團隊進一步基于動態二硫鍵的交換作用發展了兼具自修復功能和應力耗散功能的雙功能聚合物粘合劑,實現硅基負極裂紋的快速自修復,相關成果發表在《先進功能材料》(Advanced Functional Materials)上。新型自適應智能粘合劑的開發為高比容電極材料的廣泛應用奠定了堅實基礎。

上述成果均以西安交通大學金屬材料強度國家重點實驗室為第一單位,通訊作者為西安交通大學材料學院宋江選教授,論文合作者包括材料學院Goran Ungar教授、鄧俊楷教授、張啟路副教授。論文表征及測試得到西安交通大學分析測試共享中心和材料學院分析測試中心的支持。該研究工作得到了國家自然科學基金、陜西省重點研發計劃、中央高校基本科研業務費專項資金和西安交通大學青年拔尖人才計劃等資助。

凡本網注明 “來源:XXX(非中國電池聯盟)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在一周內進行,以便我們及時處理。

QQ:503204601

郵箱:cbcu@www.astra-soft.com

-

法國初創公司HIPERSSYS研發硫-硅鋰離子電池,理論能量密度達商業鋰電池五倍

2021-10-08 11:11 -

東芝、雙日和CBMM合作 實現陽極為NTO的下一代鋰離子電池商業化

2021-09-27 10:28 -

Lyten推出下一代鋰硫電池 能量密度是傳統鋰離子電池的三倍

2021-09-24 18:56 -

研究團隊診斷和跟蹤鋰離子電池退化機制

2021-09-16 09:48 -

莫納什能源研究所發現 糖可以讓鋰離子電池性能更持久

2021-09-14 08:30 -

倫敦帝國理工學院發明新技術 助力鈉離子電池取代鋰離子電池

2021-08-21 15:40 -

研究發現:電極材料出現中間相 導致鋰離子電池容量衰減

2021-08-20 08:44 -

法拉第研究所開發超聲波回收方法 可回收80%的電池材料

2021-08-11 09:41 -

3D碳納米片“包裹”陽極:鋰離子電池技術的下一件大事

2021-07-28 09:44 -

日本UNIST尋找鋰離子電池中的陽離子替代物 以提升電池放電容量

2021-07-24 18:10

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

-

法國初創公司HIPERSSYS研發硫-硅鋰離子電池,理論能量密度達商業鋰電池五倍

2021-10-08 11:11 -

東芝、雙日和CBMM合作 實現陽極為NTO的下一代鋰離子電池商業化

2021-09-27 10:28 -

Lyten推出下一代鋰硫電池 能量密度是傳統鋰離子電池的三倍

2021-09-24 18:56 -

研究團隊診斷和跟蹤鋰離子電池退化機制

2021-09-16 09:48 -

莫納什能源研究所發現 糖可以讓鋰離子電池性能更持久

2021-09-14 08:30 -

倫敦帝國理工學院發明新技術 助力鈉離子電池取代鋰離子電池

2021-08-21 15:40 -

研究發現:電極材料出現中間相 導致鋰離子電池容量衰減

2021-08-20 08:44 -

法拉第研究所開發超聲波回收方法 可回收80%的電池材料

2021-08-11 09:41

-

動力電池“瘋狂擴產”沖擊波

2021-09-24 11:25 -

新造車“電池荒”,沒有特效藥

2021-09-27 11:50 -

鋰電設備浪涌而來

2021-10-13 11:05 -

全球鋰電軍備競賽:寧德時代和它的海外競爭對手們

2021-09-28 09:54 -

全鐵液流電池,將在儲能上擊敗鋰電池

2021-10-07 18:58 -

充電8分鐘續航400公里,中企推出革命性電池,4年后縮短至5分鐘

2021-09-21 10:44 -

收“破爛”了!多家企業欲掘金2000億電池回收藍海

2021-09-26 10:44 -

退役動力電池回收生產者主體責任怎么負?

2021-09-28 10:41

企業微信號

企業微信號 微信公眾號

微信公眾號