當前位置: 綠色智匯能源技術研究院 > 星聞 >

海南大學科研人員攻堅海水制氫,助力綠色能源未來

時間:2024-01-29 09:57來源:南海網 作者:陳婧

點擊:

次

“康老師,海水電解裝置的改進設計,我有一個新的想法,您在辦公室嗎?”

收到消息,康振燁教授立即到實驗室,和博士二年級學生封蘇陽一同探討學術問題。關于海水如何更高效地通過電解裝置的難題,他們已經研究了近三年。

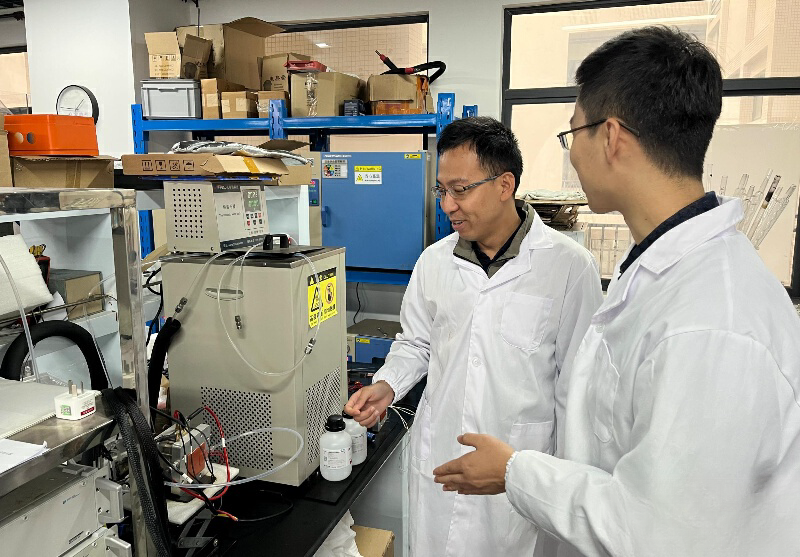

康振燁教授(左)在與學生探討海水電解裝置的改進設計問題。

1月25日,海南大學海洋科學與工程學院的“524”實驗室里,人難得不多,只有三四位學生在各自埋頭做實驗。大型儀器在運作,發出低低的嗡鳴。康教授和學生低聲交流著,眼前手掌大的方形“金屬塊”,兩頭接著幾根管子,水從一頭流進去,帶著氫氣從另一頭跑出來,這就是用來模擬實際工業應用條件下電解水制氫的裝置,可以用來檢測催化劑的“穩定性”等性能。

康振燁教授和學生封蘇陽都是海南大學海洋清潔能源創新團隊的成員。該團隊自2020年建立以來發展迅猛,目前,團隊已經有83位成員。其重點研究方向“海水制氫”在今年取得了多項進展,獎項、論文發表收獲頗豐。

實驗室的老師和同學們在討論催化劑材料制作問題。

今年海南省兩會期間,海南省政府工作報告提出,海南將啟動海上風電制氫和氫能綜合利用示范項目。海南省政協委員、國家能源集團海南電力有限公司公司黨委書記、董事長李富軍也提議:“海南的海上風能、太陽能等清潔能源豐富,可以加快一批海水制氫、可再生能源制氫的示范項目建設。”海洋氫能作為一種無碳、清潔、可再生能源,未來在我國能源市場發展潛力巨大,對實現“雙碳”目標,應對氣候變化具有重大意義。

在海南實現電解海水制氫,是團隊共同的動力。幾乎每天,封蘇陽八點二十到達實驗室。穿上實驗服,戴上口罩和手套,取試劑、稱量、合成、離心……“我會同時進行2-3組實驗,在一組實驗步驟的等待間隙,進行另一組的步驟,這樣安排能夠充分利用好時間。”集中做實驗的時候,他一天能在三個實驗室之間走兩萬步。有時候,他會選擇閱讀文獻和撰寫論文,疲了就一動不動地觀察正在反應的實驗現象,破題的靈感往往會在這時迸發。寒假將至,他計劃繼續研究,到除夕前夕再回家鄉過年。因熱愛而自律,因自律而高效。“我們真的享受做科研的過程。”談及科研感受,實驗室的氛圍活躍起來,“老師和學生之間交流很多,管理也很自由,可以自己安排科研計劃。”

在自身的科研和指導之外,團隊的老師們還承擔了企業合作相關事務,“我們的研究成果不能只在實驗室里。在新的一年,我希望能更好地對接企業合作,海水制氫的大規模應用是我們的理想和目標。”康振燁教授表示。

“不僅是應用,在新的一年,我們想要參與更多的科普工作,讓更多的人知道氫能這一清潔能源有什么用。”團隊中的饒鵬副教授對新到來的一年,同樣充滿了期待。

實驗室里,張貼著由學生自主設計的智能設備合成的材料圖。

記者手記:

“它們像一個工藝品!”參觀實驗室時,封蘇陽指著合成得很漂亮的材料圖片大加贊嘆,熱愛難以掩飾。科研人員們對時間的感知似乎有種矛盾性,做實驗時分秒必爭,卻對解決一個難題花費數年時間感到十分坦然。他們才是“海水制氫”研究中的“催化劑”,不停推動成果產出,同時具備久久為功的“穩定性”。

新春將至,我問實驗室里的老師和學生們新年愿望是什么。“突破難題,為清潔能源的未來做貢獻。”他們說。

(責任編輯:子蕊)

文章標簽:

海水制氫

免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池聯盟無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。

凡本網注明 “來源:XXX(非中國電池聯盟)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在一周內進行,以便我們及時處理。

QQ:503204601

郵箱:cbcu@www.astra-soft.com

凡本網注明 “來源:XXX(非中國電池聯盟)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在一周內進行,以便我們及時處理。

QQ:503204601

郵箱:cbcu@www.astra-soft.com

猜你喜歡

-

華中科技大學教授黃云輝: 給電池“健康”做個“C超”

2020-04-12 16:38 -

人民日報專訪歐陽明高:科研不能跟著“利”字走

2020-01-13 10:22 -

“碳”究者楊全紅:給鋰電池來場大瘦身

2018-05-02 15:00 -

"新科"院士陳軍接受專訪 我的"電池人生"仍然在路上

2017-11-29 13:13 -

董明珠:涉足教育事業 從“董小姐”到“董校長”

2017-06-27 09:42

|

|

|

|

|

|

|

|

|

專題

相關新聞

-

華中科技大學教授黃云輝: 給電池“健康”做個“C超”

2020-04-12 16:38 -

人民日報專訪歐陽明高:科研不能跟著“利”字走

2020-01-13 10:22 -

“碳”究者楊全紅:給鋰電池來場大瘦身

2018-05-02 15:00 -

"新科"院士陳軍接受專訪 我的"電池人生"仍然在路上

2017-11-29 13:13 -

董明珠:涉足教育事業 從“董小姐”到“董校長”

2017-06-27 09:42

本月熱點

-

再入水!寧德時代船用動力電池領域有新進展

2024-02-03 10:06 -

鋰業龍頭預計2023年凈利潤同比下降69.76%-79.52%

2024-02-02 08:14 -

美國國防部禁止采購六家中企電池?回應來了

2024-01-22 18:12 -

能量密度180Wh/kg!搭載億緯鋰能大圓柱電池車型上市

2024-02-03 07:31 -

寧德時代、比亞迪領頭,動力電池進入0.3元/Wh時代?

2024-01-17 18:16 -

億緯鋰能發力土耳其市場!

2024-01-16 18:04 -

贛鋒新型鋰電池PACK生產線忙交付 國內最大固態電池生產基地現雛形

2024-01-17 10:42 -

產能嚴重過剩,多家鋰電企業終止上市!

2024-01-23 17:59

企業微信號

企業微信號 微信公眾號

微信公眾號