為什么動力電池一定要干掉“中間商”?

02 CTC會是動力電池的終局嗎?

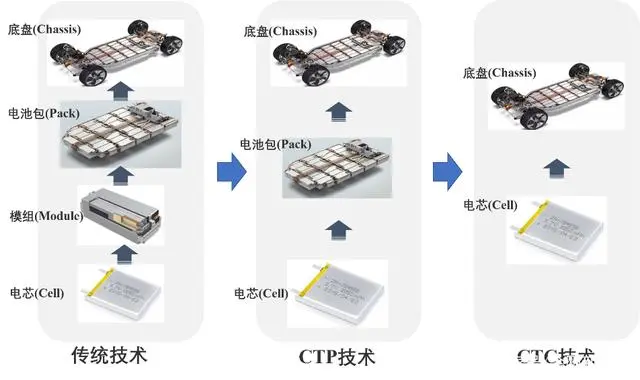

如果說MTP是電池結構創新的1.0時代,那CTC和CTP就是2.0時代。在材料還沒取得突破的情況下,CTC和CTP是電池行業滿足市場要求的最優手段。但是,這前面需要加上“目前”兩個字。從動力電池的發展歷史來看,它的革命性變革都發生在材料突破上,結構創新更適合做過渡。

最早應用的動力電池是鉛酸電池,由英國發明家托馬斯·帕克在1884年設計。當時,搭載鉛酸電池的電動車的續航里程約為40-65公里,最高時速約30公里/小時,不能滿足消費者的需求。而且鉛酸電池具有體積大、質量大、能量密度小、功率密度低的特點,如果想增加續航,只能搭載體積更大的電池,總之就是不實用。

相比之下,燃油車的出現時間雖然比電動車晚,但由于汽油更實用,燃油車反而更早走上了街頭。鉛酸電池被淘汰和燃油車的后來居上,給動力電池行業提供了血的教訓,那就是一切都應以實用為先。

1997年,豐田推出了搭載鎳氫電池的普銳斯混動,給行業提供了新的方向。但是,除了豐田外,大多數車企用的不是鎳氫電池,而是我們最熟知的鋰電池。

這是因為鎳氫電池有三個至關重要的缺陷,分別是循環壽命低、能量密度低、快充和低溫性能差,這三點都是電動汽車補能體驗的關鍵,哪怕占了一條,都會嚴重影響體驗。鋰電池在這三點和空間利用率、低溫性能上都比相比鎳氫電池有優勢。

當然,鋰電池的低溫性能也不見得有多好,搭載鋰電池的電動汽車在冬季,續航普遍要打骨折,可見鎳氫電池在低溫情況下的表現有多差。

從鉛酸到鎳氫,再到鋰,動力電池的進步本質上是材料的進步,因此結構創新更適合做企業的過渡選擇。

另外,就算CTC、CTP是電池行業的終局,也需要不斷“創新”,因為它們本身有局限。

在市場上,關于CTC、CTP的局限性,有很多傳言,流傳最廣的是不能換電和維修費用高,如果細究,有些傳言是站不住腳的。

據多份第三方調研顯示,消費者購車時首要考慮的因素就是續航,而換電是目前最高效的補能方式,可以減少消費者的續航焦慮。但是,這個問題需要全面地看。

換電的效率確實高,蔚來的第三代換電站,完成換電流程只需要四分四十秒,和加油體驗相差無幾。不過,換電模式需要在終端上兩頭發力,一頭是汽車,背后是車企和電池廠,另一頭是換電站,背后也是車企和電池廠,這兩頭都需要更大規模投入。

據業內分析,蔚來三代換電站的成本大概在150萬-200萬元。2023年,蔚來新建1035 座換電站,累計建成 2350 座,投入有多大可想而知。換電站的運營成本也很高,蔚來一個換電站一年的運營成本在30萬-40萬元左右。李斌不久前對媒體表示,Nio Power實現盈利還需要幾年時間,單個換電站一天60單可以實現盈利,但蔚來整個換電網絡距離這個平衡點仍有差距。

更重要的是,當前車企和消費者有更“高效”的選擇,那就是可油可電的混動模式,CTC、CTP是否支持換電就不那么重要了。

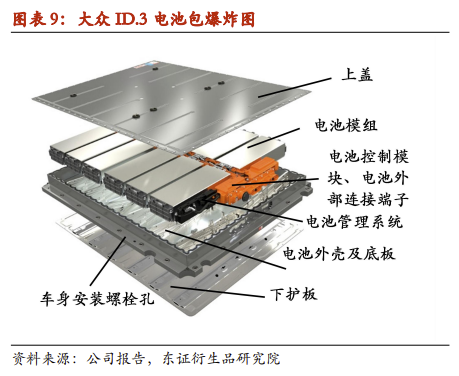

CTC技術真正的局限在于,由于電池和底盤、車身的設計是一體,如果發生車身的碰撞事故,電池也可能會連帶著被換掉,這會增加維修成本,這和車企都在推廣一體化壓鑄技術是相似的。

另外,我再補充一個“傳言”,那就是隨著結構創新成為電池行業的發展趨勢,電池廠商和車企的競爭會變多,電池包領域的格局會被改寫。

由于CTC涉及汽車底盤制造,這是車企的優勢地帶,隨著電池廠商推出CTP方案,它們也在向底盤方向滲透。同時,車企隨著CTC方案,也在向電池包、電池模組領域滲透,雙方的交集變多了,競爭不可避免。而在二者的夾擊下,首當其沖的是第三方電池包企業,它們的市場份額會被蠶食。

03 結語

在材料創新上,動力電池行業目前有兩個方向,一個是鈉離子電池,另一個是固態電池。鈉離子電池有很多優點,比如儲量是鋰資源的440倍、耐低溫,但由于它的能量密度低于鋰離子,所以更適合應用在A00級市場,與磷酸鐵鋰互補。江淮釔為旗下的“花仙子鈉電版”,是全球首款搭載鈉離子電池汽車,它的電池包容量是23.2kWh,CLTC工況下的續航只有230km。

固態電池使用固體電解質,替代了傳統鋰電池中的電解液和隔膜,相比鋰離子電池,有著更好的安全性和更高的能量密度。但應用時間較長,電池行業龍頭寧德時代的計劃,到2030年實現固態電池的商品化。

總的來看,盡管動力電池短期內在材料上還無法取得突破,只能依靠結構創新滿足當前日益增長的市場需求。這個結果雖有遺憾,但也有驚喜,那便是中國企業在材料和結構領域都擁有不可忽視的地位,中國企業只能望“洋”興嘆的日子已經過去了。

(責任編輯:子蕊)凡本網注明 “來源:XXX(非中國電池聯盟)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在一周內進行,以便我們及時處理。

QQ:503204601

郵箱:cbcu@www.astra-soft.com

-

半固態電池裝車進展不斷,產業化提速!

2023-12-22 08:13 -

又有企業和寧德時代深化戰略合作!

2023-12-22 17:43 -

最高續航800公里,小米首款車型電池參數曝光!

2023-12-20 08:36 -

近400億!鋰電新貴成為港股市值最高的鋰電池公司

2023-12-18 17:53 -

斥資10.15億元,格力電器加碼電池業務

2023-12-20 17:54 -

如何看待車企熱衷自研電池?

2023-12-26 17:46 -

半固態、去模組、車企自研……2023動力電池關鍵詞

2023-12-25 08:54 -

又有電池項目開工!寧德時代與廣東肇慶深化合作

2023-12-25 18:02

企業微信號

企業微信號 微信公眾號

微信公眾號