車企全力沖刺 固態電池迎“新拐點”?

時間:2023-12-19 08:35來源:蓋世汽車 作者:徐珊珊

點擊:

次

行業對于“固態電池”的想象由來已久。

早期一些觀點認為,電動汽車要想取代燃油車,需得達到接近后者的續航里程。而“加一塊電池提升續航”的方法,不僅會抬高電池系統成本,還會影響車輛內部“得房率”的大小。

相比之下,固態電池由于擁有更高的能量密度,可以兼顧小體積與長續航的優點。另外,固態電解質通常不會因高溫或者機械振動而引燃,在安全性上更有保障。因而,其也被認為是下一代電池技術的制勝關鍵。

比如,豐田早于2008年便高調宣布進入固態電池領域,三星SDI也從2013年開始對外展示其固態電池的相關規劃。近年來,全球汽車產業加快電動化轉型,在里程焦慮的輿論攻勢下,固態電池更是受到了前所未有的關注。全球各大車企爭相入局。

國內包括上汽、廣汽、長安等車企均已明確固態電池的量產時間,國際車廠如豐田、日產、大眾等亦在積極推動固態電池的產業化。然而,“固態電池將止步于半固態”等言論不絕于耳,加上寧德時代等主要電池制造商均沒有披露更多業務進展,使得早前關于“2024年是固態電池量產元年”的預測充滿了懸念。

固態電池的量產元年,會如期而至嗎?

固態電池:量產面臨的X因素

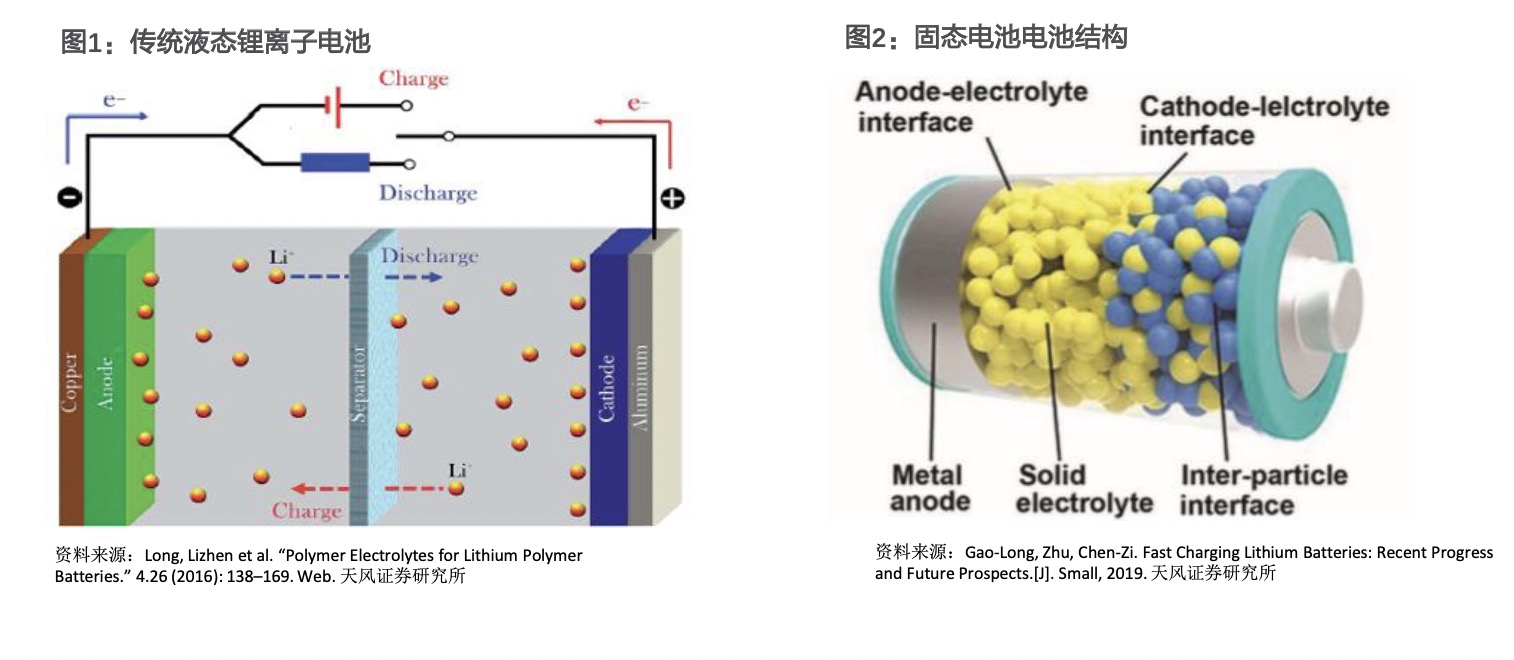

區別于傳統鋰電池采用的“隔膜+電解液”,顧名思義,固態電池是用固態電解質取代液態電解質,而固態電解質主要分為聚合物、硫化物和氧化物三種。

圖片來源:天風證券研究所

其中,硫化物固體電解質具有較高的室溫離子電導率,而熱穩定性差;氧化物固體電解質的化學穩定性好,循環壽命長,但電導率相對較低,某些高價陽離子會與金屬鋰發生反應。

另外一個,是聚合物固體電解質,其在高溫條件下工作性能好,且能兼容現有的液態電解質生產工藝,也是目前固態電池發展最快的技術方向之一。但由于其電導率較低,電化學窗口窄,電解質容易被電解。

目前來看,國內大部分企業都選擇了金屬氧化物動力電池,也有部分機構專注于硫化物全固態電池技術路線。但無論哪一種,界面接觸問題都是不可避免的。這也是現階段全固態電池的主要缺陷問題。

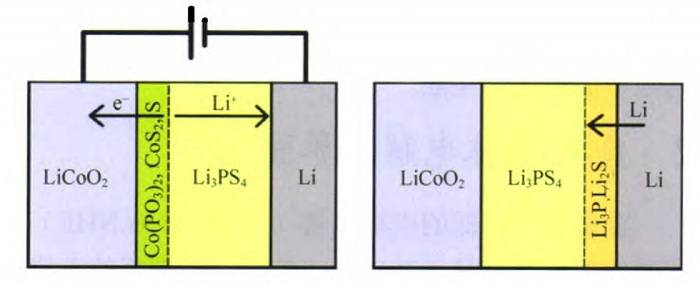

全固態電池里的“界面”挑戰,具體體現在正極-電解質界面、負極-電解質界面和電解質晶粒之間的穩定性問題。界面的穩定性是決定電池電化學性能和安全性的關鍵因素。一直以來,這個問題都沒有一個完美的解決方案。

除此之外,實現固態電池從實驗室到規模裝車的轉換,是整個行業面臨的一大課題。

電極-電解質界面反應;圖片來源:材料牛

走出實驗室并不是固態電池的重點,要真正實現產業化,還得克服良率的挑戰。換言之,將液態電解質換成固態電解質,解決鋰離子不穩定的挑戰,只是產業化的第一步。

輝能科技創始人兼CEO楊思枏曾在采訪中表示,要讓頭部車廠和資本大咖主動談合作,最重要的一點是,這顆電池不能只是實驗室里的研發原型,而要能克服量產和良率的挑戰。

實驗室開發出來能夠快速堆棧電芯的模塊,單片不良率低于一成,但堆棧成車用功率,不良率會隨之等比加乘放大。要知道,“良品率”既關系到電池的性能、穩定性和一致性,同時它又是動力電池降本的最有效手段之一。 比如鋰電行業,良率已經能夠達到99.99%。

汽車畢竟不同于消費類電子,哪怕是九成的良率,都無法保證行車能夠足夠安全。進一步講,固態電池的能量密度遠超鋰離子電池,如果發生意外事故,后果可能極具災難性。

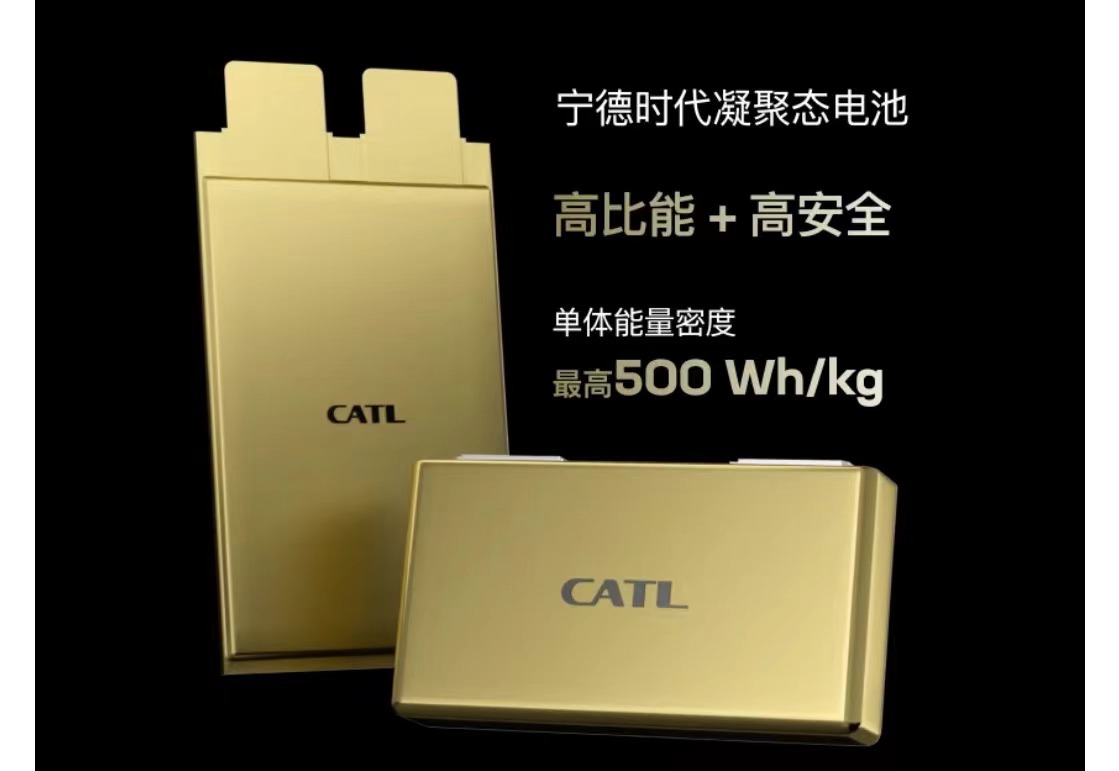

所以盡管業內對固態電池抱持期待,諸多廠商依然不敢把雞蛋放在同一個籃子里。譬如,寧德時代在固態電池領域擁有較早的布局,但也坦言面臨產業化難度大、成本高、低溫性能差等問題。近期,該公司也強調,凝聚態電池可比固態電池更快量產。

圖片來源:寧德時代

在10月舉辦的奇瑞科技日上,寧德時代重申將考慮推出車規級凝聚態電池。根據官方數據,該凝聚態電池單體能量密度最高可達500Wh/kg。早些時候,大眾投資美國固態電池新創QuantumScape,以及寶馬攜手Solid Power都是為了開發出達到相似能量密度的固態電池。

至于凝聚態電池是否能成為固態電池的替代品,尚沒有定論。歸根究底,固態電池產業化面臨的問題若不解決,最終也只能成為高端車的標配,中低端車的選配。

半固態電池 跑贏上半場?

盡管如此,業內有觀點認為,全固態電池正處于起步階段,隨著半固態電池產業化與裝車不斷提速,固態電池或許也將迎來“新的拐點”。

今年6月份,衛藍新能源的半固態電池正式交付給蔚來。12月17日,蔚來創始人李斌親自駕駛ET7實測了150度超長續航電池包,最終完成1,044公里的里程成績。

毫無疑問,長達1000公里的續航里程足以解決電車的續航焦慮,但李斌曾透露,蔚來150度電池包的成本非常高,相當于一輛搭載75度電池包的ET5的價格,也就是30萬元左右。

電池和整車價格相當,也意味著大多數消費者只能通過租賃電池的方式解決續航焦慮。在成本面前,半固態電池的優勢似乎顯得微乎其微。但若車企承擔了大部分的電池成本,半固電池或許能夠加速上車。

無論是半固態電池,還是全固態電池,“降本”都是一場攻堅戰。就像車載顯示大屏從LCD到mini-LED,甚至是OLED的升級。要全面普及,成本始終是前提。

來源:日產汽車

以日產為例,其2022年正式公布了全固態電池的試點生產設施。在“日產2030愿景”中,日產計劃到2024財年在日本橫濱建造固態電池試點工廠。2028年,日產計劃實現固態電池大規模量產,并將推出首款搭載獨創全固態電池的電動車型。

根據其釋放的內容,日產固態電池將減少稀有金屬的使用量。到2028財年,全固態電池的成本將降至每千瓦時75美元(根據當時匯率約合人民幣477元),未來有望進一步降低至每千瓦時65美元(約合人民幣414元)。

對固態電池來說,還有一個有效的降本策略是通過回收原材料達到降低成本的目的。包括正極材料、固態電解質、硅負極材料、導電碳材等都可以回收再利用。業內主要廠商有回收正極材料,也有可以同時回收三種材料甚至更多的電池廠商。

2023年 8月17日,《歐盟電池和廢電池法規》落地生效,規范了電池從設計、生產、使用和回收的整個生命周期。新法規定,自2025年起,將逐步推行回收效率、材料回收及循環目標。從業廠商不僅需要提供數字電池護照,還需要根據要求逐年提升電池回升比例。

可以這樣說,電池回收將成為相關企業進入該市場的硬性要求。當然,要實現電動車和燃油車的成本平權,固態電池還得從技術角度出發,在提高能量密度的同時,簡化模塊設計,不斷優化成本。

雖然無法確定固態電池何時能夠大范圍普及,但可以明確一點,苦固態電池久矣的現狀或許很快會有所改善。

10月,Solid Power向寶馬交付了全固態動力電池A樣,上汽、廣汽、寶馬等車企也相繼宣布固態電池裝車時點。就連一再跳票的豐田,也表示對固態電池量產有信心。

豐田社長佐藤恒治表示,將啟動試點項目,應對量產挑戰。不過,他也稱,固態電池只是眾多產業變革之一。僅僅因為擁有固態電池技術,并不會改變游戲規則。因為最終,決定電動車時代競爭的核心因素依然是產品。

過去,汽車更多是借鑒手機,到如今二者互相借鑒學習。今年年初,小米手機公布了固態電池的研發進展,顯示該技術能量密度可達1000Wh/L、低溫下放電性能提升20%。近期韓媒也報道,三星正在開發基于硫化物電解質的固態電池,未來不排除會用在手機上。而汽車領域,亦是持續不斷釋出有關固態電池的新消息。

毫無疑問,固態電池的產業化不僅僅是汽車行業需要經歷的變革。而這一次的技術革新,是否會由汽車產業引領,將是一個值得關注的問題。

(責任編輯:子蕊)

免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池聯盟無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。

凡本網注明 “來源:XXX(非中國電池聯盟)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在一周內進行,以便我們及時處理。

QQ:503204601

郵箱:cbcu@www.astra-soft.com

凡本網注明 “來源:XXX(非中國電池聯盟)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在一周內進行,以便我們及時處理。

QQ:503204601

郵箱:cbcu@www.astra-soft.com

猜你喜歡

-

車企自研電池,就能打破控制權“魔咒”了?

2024-03-18 09:02 -

電池廠赴歐建廠倒計時,多車企要求2027年本土供貨

2024-02-21 17:40 -

車企開啟電池自研潮 寧德時代如何突圍?

2024-02-03 07:22 -

車谷沖刺國家級氫能汽車示范區

2024-01-22 09:17 -

半固態、去模組、車企自研……2023動力電池關鍵詞

2023-12-25 08:54 -

寧德時代不香嗎,為何越來越多車企都熱衷自研電池?

2023-12-22 08:37 -

多家車企押注氫燃料電池 商用車領域或最早實現規模化

2023-12-21 08:37 -

德國提前取消電動車補貼 中國車企、電池廠最新回應來了

2023-12-20 17:47 -

鋰價狂跌,車企自研電池紛紛亮相,“寧王”還能稱王多久?

2023-12-17 20:06 -

廣汽埃安電池工廠投產

2023-12-13 08:24

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

專題

相關新聞

-

車企自研電池,就能打破控制權“魔咒”了?

2024-03-18 09:02 -

電池廠赴歐建廠倒計時,多車企要求2027年本土供貨

2024-02-21 17:40 -

車企開啟電池自研潮 寧德時代如何突圍?

2024-02-03 07:22 -

車谷沖刺國家級氫能汽車示范區

2024-01-22 09:17 -

半固態、去模組、車企自研……2023動力電池關鍵詞

2023-12-25 08:54 -

寧德時代不香嗎,為何越來越多車企都熱衷自研電池?

2023-12-22 08:37 -

多家車企押注氫燃料電池 商用車領域或最早實現規模化

2023-12-21 08:37 -

德國提前取消電動車補貼 中國車企、電池廠最新回應來了

2023-12-20 17:47

本月熱點

-

2024鋰電池行研報告

2024-05-24 18:59 -

多個鋰電項目終止,重磅文件引導企業單純擴大產能!

2024-05-15 19:12 -

小米入局電池制造,與寧德時代成立合資公司!

2024-05-20 19:05 -

攜手多地政府,這家企業5月三大電池項目開工/簽約!

2024-05-21 18:46 -

重磅!新能源突傳三大利好!固態電池賽道即將爆發

2024-05-28 18:18 -

投資超25億元!這家鋰電企業擬在美國建設電池化學品項目

2024-05-22 19:20 -

又一10GWh項目開工,固態電池距離產業化還要多久?

2024-05-11 19:17 -

寧德時代、比亞迪、中創新航共同供貨蔚來“樂道”?

2024-05-09 18:48

微信公眾號

微信公眾號