鋰價狂跌,車企自研電池紛紛亮相,“寧王”還能稱王多久?

“打工?這輩子是不可能打工的”

2022年7月下旬,世界動力電池大會上,曾慶洪當著曾毓群的面,怒噴電池價格高昂,并宣稱自己在寧德時代打工。毫無疑問,曾經位居供應鏈頂端發號施令的車企,現如今卻被供應商掣肘,巨大的落差,讓車企們難以適應。

跨入2023年之后,價格戰不僅改變了合資品牌與自主品牌的格局、燃油車與新能源汽車對峙陣勢,同時也讓車企與電池供應商的關系變得緊張,儼然一副“敵對”態勢。

10月16日,上汽通用五菱發布神煉電池;11月17日,長安汽車在廣州車展上發布自研電池品牌“金鐘罩”;12月14日,極氪發布金磚電池。幾乎每隔一個月,便有一家車企發布自研電池。

價格戰緊逼,車企欲爭話語權

2024年價格戰終止,已然成為車企們的“新年愿望”。然而,從現階段年末車市情況來看,預計車企的“愿望”大概率會落空。僅僅是近半個月,長安汽車、智己汽車、一汽豐田、上汽大眾、比亞迪等多家車企再次提高了相關產品優惠力度,價格戰持續升溫。

價格戰,即成本戰。

或許不少讀者都已經發現,價格戰的背后的邏輯——“規模上量—產品規模化生產降低供應鏈成本—整車成本降低—降價吸引消費者—繼續規模上量”。在整個邏輯中,存在三個關鍵變量,分別是銷量、成本、價格,且變量之間環環相扣。

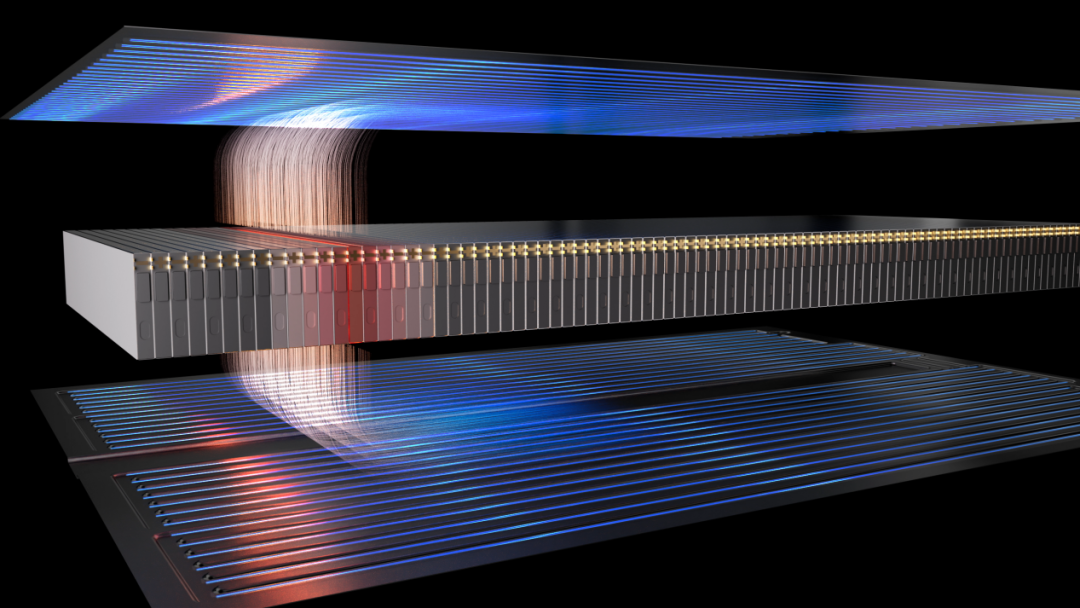

顯然,控制成本對車企的重要性不言而喻。可惜的是,動力電池在新能源汽車整車成本中占比最高(40%~50%),車企卻無法控制這部分成本,而是被寧德時代等電池供應商所把控。

參考2023年第三季度,即使是在“金九”的加持下,車企的財報表現依舊不理想。輪番價格戰下,車企后勁疲憊,包括上汽集團、廣汽集團等車企巨頭在內,凈利潤均出現同比負增長。

反觀寧德時代發布的2023年度第三季度業績報告,營業收入1054.31億元(約147億美元),同比增長8.28%;實現歸母凈利潤104.28億元,同比增長10.66%。

作為參考,長城汽車、長安汽車、廣汽集團同期凈利潤分別為36.34億元、22.29億元、15.45億元。

僅從凈利潤便可以看出,寧德時代在“價格戰”期間并沒有受到影響,反而因出貨量暴增,營收同步增長。SNE Research數據顯示,今年1-8月寧德時代以36.9%的市占率位居第一,電池裝車量同比增長54.4%。

臥榻之側,豈容他人鼾睡。面對寧德時代“坐山觀虎斗”,加上前幾年“缺芯貴電”等大環境因素,不少車企已然意識到問題,開始布局動力電池產業鏈,欲重奪動力電池“話語權”,進而控制產品成本。

長期主義,還是解燃眉之急

自研電池,甚至是量產電池,對于車企而言,個中難度超乎想象。

面對車企的來勢洶洶,曾毓群曾就車企自研電池問題發表觀點,車企與電池廠的專業分工不同,車企擅長于機械、電子等,但電池涉及電化學體系,車企對電化學的理解深度,或許難以媲美專業的電池供應商。

換句話說,在寧德時代或曾毓群看來,電池供應商擁有堅實的技術壁壘,無懼車企攻擊。

盡管曾毓群道出了“事實”,但低估了車企的“控制欲”。傳統燃油車時代,汽車產業的特點是“整車為王”,整車廠掌控著一切,居于金字塔頂端,例如自建發動機廠、變速箱廠等,實現一體化控制。

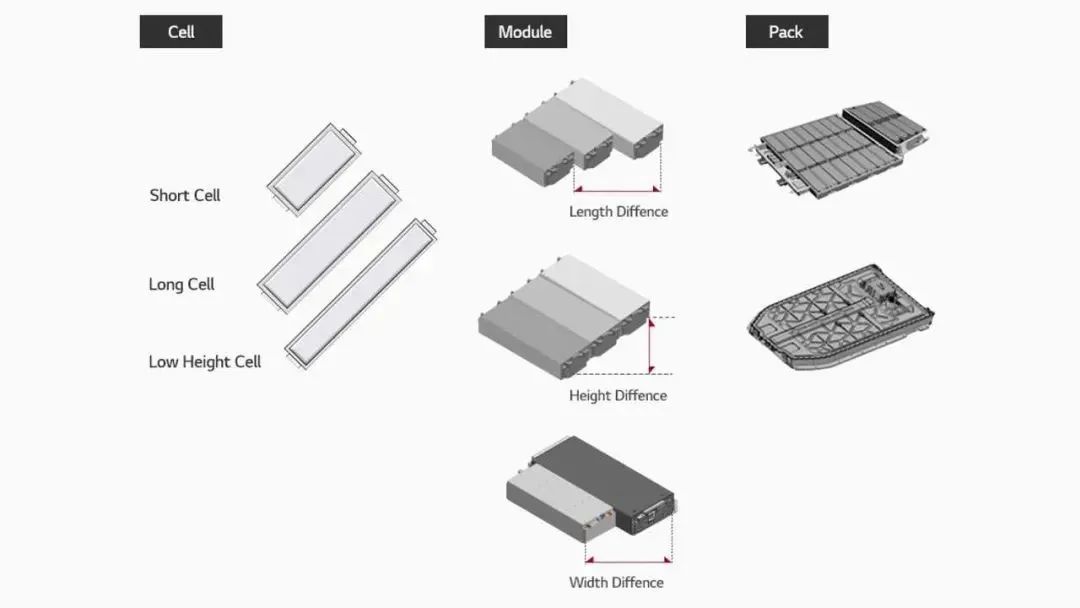

進入新能源汽車時代后,車企的“性格”并未改變,其中,動力電池便是絕佳的突破口。結合現階段的情況來看,車企布局電池領域主要通過三種方式:

一、車企與動力電池成立合資公司共建電池,如本田宣布與GS Yuasa合作生產動力電池;

二、入股電池供應商,進而展開合作,如小鵬汽車、理想汽車入股欣旺達;

三、車企完全獨立自研、自建生產線,如比亞迪等。

其中,獨立自研是眾多方式中難度最大、效果最佳的一種。目前,已有部分國內整車廠成功進入獨立自研階段,但能夠獨立自研、自產電芯、布局上游原材料的車企數量依舊較少,僅上汽、廣汽、比亞迪、蔚來等數家車企。由此可見,自研電池,甚至是自產電池的難度極高。

作為新能源汽車的“領軍者”,比亞迪造電池的時間,比造車更長,擁有近30年的技術積淀。即使是長城汽車、吉利汽車,在電池研發領域也已經深耕多年。

數據顯示,比亞迪共提交了相關專利申請超4000件;長城汽車旗下蜂巢能源擁有電池專利超2900件;吉利在電池領域提交專利申請超3000件。

除自研難度以外,自建電池生產線屬于重資產,對車企的資金要求高。早前,麥肯錫估算,車企需要在一個地區生產至少50萬輛新能源汽車或電池生產達到15GWh以上,自產電池才有望形成成本優勢。

這意味著,自研電池確實能夠為車企帶來降本增效,但從現階段的情況來看,想要實現降本目標依舊遙不可及。

當然,從短期角度出發,自研電池能為車企帶來更多的曝光量,如產品營銷時可自帶技術光環,提高品牌形象,并在資本市場取得更高的估值。舉個例子,特斯拉4680電池、比亞迪刀片電池,都已經與品牌深度捆綁,甚至在一定程度上影響用戶的消費決策。

自研之路,任重道遠

“去寧德時代化”,或許會成為未來幾年車市的發展趨勢。不過,車企想要實現完全獨立自研,徹底擺脫動力電池廠商的制約,短期內依舊無法完成。

畢竟電池產品如果無法達到行業頂級水平,那么產品便會在市場上滯銷。與此同時,哪怕靠自身汽車產品來消化電池產能,最終也會因電池水平,影響整車的品質以及競爭力。

重點是,現如今電池原材料價格雖然每噸已經下探到10萬元以內,但是布局原材料鋰礦,依舊是控制成本必不可少的一環。

可以預見的是,無論是電池產品水平,還是上游供應鏈布局,都是車企短期內難以完成的。縱觀近十年車市的發展,“燒錢”造車的難度并不大,因為可以通過整合資源的方式,利用頂端供應商提供的零部件組成產品,并流入市場。

流水的車企,鐵打的供應鏈,任何一家頂級供應商都難以被替代,車企能夠改變的,或許是瓜分部分原屬于寧德時代的市占率。

凡本網注明 “來源:XXX(非中國電池聯盟)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在一周內進行,以便我們及時處理。

QQ:503204601

郵箱:cbcu@www.astra-soft.com

-

動力電池“退役潮”帶動千億回收市場

2024-01-08 09:06 -

美國在電池回收方面,落后于我國和這些國家

2023-09-12 20:40 -

河北張家口4年投用444輛氫燃料電池公交車

2022-09-18 12:12

|

|

|

|

|

|

-

動力電池“退役潮”帶動千億回收市場

2024-01-08 09:06 -

美國在電池回收方面,落后于我國和這些國家

2023-09-12 20:40 -

河北張家口4年投用444輛氫燃料電池公交車

2022-09-18 12:12

-

2024鋰電池行研報告

2024-05-24 18:59 -

多個鋰電項目終止,重磅文件引導企業單純擴大產能!

2024-05-15 19:12 -

小米入局電池制造,與寧德時代成立合資公司!

2024-05-20 19:05 -

攜手多地政府,這家企業5月三大電池項目開工/簽約!

2024-05-21 18:46 -

重磅!新能源突傳三大利好!固態電池賽道即將爆發

2024-05-28 18:18 -

投資超25億元!這家鋰電企業擬在美國建設電池化學品項目

2024-05-22 19:20 -

又一10GWh項目開工,固態電池距離產業化還要多久?

2024-05-11 19:17 -

寧德時代、比亞迪、中創新航共同供貨蔚來“樂道”?

2024-05-09 18:48

微信公眾號

微信公眾號