安全事故再起,新能源電池任重而道遠

時間:2024-06-18 09:56來源:港股投研所 作者:陳小七

點擊:

次

在當今世界,全球氣候變化的嚴峻挑戰和對可持續能源需求的不斷增長,新能源電池行業正處于能源革命的風口浪尖。作為連接可再生能源與現代生活的關鍵紐帶,新能源電池不僅在電動汽車領域扮演著重要角色,也在儲能系統、智能電網和移動設備中發揮著至關重要的作用。

然而,新能源電池行業的快速發展也伴隨著各種挑戰,尤其是安全問題。今年5月,美國加州的Gateway儲能設施發生了一起重大火災事件,從火災發生到徹底撲滅,Gateway儲能設施持續燃燒了近兩周。

這一事件,也再次將新能源電池的安全問題推到了公眾視野的中心。因為這并非個案,2021年7月,彼時位于澳大利亞維多利亞州的世界上最大電池基地——特斯拉Megapack儲能系統在測試期間也曾因冷卻劑泄漏導致短路引發火災。

這些火災事件不僅對當地社區造成了嚴重的影響,也給全球新能源電池行業的投資者敲響了警鐘:大規模商業化落地,除了關注技術的先進性和市場潛力外,也需要更為重視安全性指標。

鋰離子電池,只是過渡?

鋰離子電池具備高能量密度,能夠在相同重量和體積下存儲更多能量,從而能夠顯著延長電動汽車的續航能力,并提升儲能系統的工作效率。同時還擁有較為優異的循環壽命,即便經過多次充放電循環,依然能夠維持較高的容量和性能,這有效減少了電池更換的頻率和相關成本,大大提升了自身的經濟效益。

目前鋰離子電池技術相對成熟,生產工藝和材料成本不斷下降,市場供應鏈逐步完善,于大規模應用中展現出強勁的競爭力,逐漸發展成為儲能和電動汽車領域的首選方案。憑借卓越的性能特點,鋰離子電池逐漸在儲能和電動汽車領域取得了主導地位。根據SNE Research預測,到2030年,鋰離子電池的供應量將由現在的687千兆瓦時(GWh)增加至2934千兆瓦時,在電池市場占有率將達到95%以上。

然而,鋰離子電池的安全性問題一直是行業關注的焦點,近年來與鋰電池相關的安全事故頻發,暴露了現階段技術水平下鋰離子電池在設計、制造和使用過程中存在的安全隱患。所以,盡管當前鋰離子電池正處于大勢,但是“鋰離子電池只是過渡”的聲音其實早早就存在了,無法規避的安全和污染隱患是這一論斷的主要支撐。

電池的燃燒和爆炸風險限制了鋰離子電池在某些高安全要求的應用場景中的使用。此外,鋰資源的有限性和成本問題也日益凸顯。隨著全球對電池需求的增加,鋰資源的開采和加工對環境的影響也引起了人們的關注。

早前有專業人士曾稱,現階段鋰離子電池的能量密度提升已經接近其物理極限。盡管鋰離子電池的能量密度已經由1991年索尼公司第一批商業化產品時的80 Wh/kg或200 Wh/L,提升至現在的300 Wh/kg或720 Wh/L,但隨著對更高能量密度的需求不斷增長,鋰離子電池的這一性能指標已經難以滿足未來市場的需求。

此處有個悖論,提升性能必然需要增加能量密度,但鋰電池發生安全事故的風險可能也會隨之提升。因為高能量密度的材料可能更活潑,對濫用條件更敏感,且在充放電過程中產生更多熱量,增加熱失控的風險。

盡管通過采用先進的電池設計、使用更安全的電極材料、改進熱管理技術以及優化電池管理系統,可以在一定程度上降低這些風險。但是面對更高的能量密度要求、更豐富的應用場景要求、更高的環境保護要求,鋰離子電池可能僅是通往更高效、更安全電池解決方案的過渡產品。

誠然,傳統液態鋰離子電池向固態電池進步也是鋰離子電池的一大技術演進方向。全固態電池使用固體代替正極和負極間傳遞離子的電解質電池,優點是穩定且充電時間較短,因其預期的更高安全性和能量密度也具備很高的市場熱度。但固態鋰離子電池原料價格昂貴,即使完全實現商用化,預計市場占有率也不會很高。

遠期來看,安全實惠的鈉離子電池和為商業模式注入創新因素的換電技術作為新能源領域的兩大看點,同樣受到市場的重點關注。

長期看點:鈉離子電池研發及產業化

鈉離子電池憑借其原材料的廣泛可用性和成本效益,為電動車和儲能系統提供了一種新的能源解決方案。理論上來看,它不僅有助于緩解對稀缺鋰資源的依賴,還在安全性和成本效益方面具備明顯優勢,在短途電動車和大規模儲能等領域的商業化進程有望加速。

圖:鈉離子電池特性及優勢

數據來源:公司公告、華福證券研究所

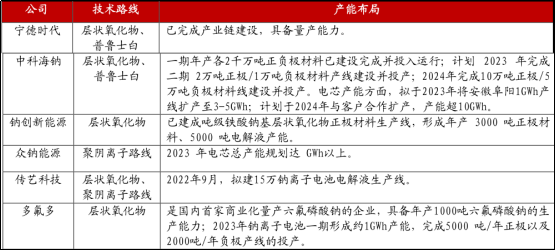

競爭格局上,寧德時代(300750.SZ)在鈉離子電池技術研發和產業化方面走在中國乃至全球的前沿。寧德時代在鈉離子電池的研發上投入巨大,甚至超過一些國際頭部企業。早在2021年7月,寧德時代就發布了其第一代鈉離子電池,電芯單體能量密度已達160Wh/kg,兼具高能量密度、高倍率充電、優異的熱穩定性、良好的低溫性能與高集成效率等優勢。

目前,寧德時代的已經完成鈉離子電池產業鏈建設,具備量產能力。目前正在研發第二代鈉離子電池,在成本、壽命和低溫性能等方面預計將有更好的表現。根據其此前提出的目標,其第二代鈉離子電池的能量密度將達到200Wh/kg。

圖:鈉離子電池企業技術路線和產能布局

數據來源:公司公告、國開證券研究與發展部

另一大巨頭比亞迪(01211.HK/002594.SZ)在鈉離子電池領域的研發自然也不會落下,其投資規模和技術創新亦走在前列。目前,比亞迪已經具備150Ah刀片鈉電芯的生產能力,并且在南寧青秀工業園的20MWh“鈉電魔方柜系統”已投入試運行,其鈉電池產品通過了多項安全測試,并在成本控制方面展現出積極前景,預計未來鈉電池的成本將與磷酸鐵鋰相當,遠期目標是低于磷酸鐵鋰價格的70%。

在產業化方面,比亞迪的鈉離子電池項目在徐州經濟技術開發區正式開工,預計年產能為30GWh。公司計劃在6月于深圳實現大圓柱鈉離子電池電動兩輪車充換電綜合應用場景試點,推動車、柜、電智能一體化。不過,比亞迪今年將量產的鈉電池的能量密度是105Wh/kg,遠期的目標是130Wh/kg以上,能量密度并未算高。

整體來看,我國的鈉離子電池研發水平已經處于世界前列。今年1月,江淮釔為正式向用戶交付全球首款鈉電池量產車型,吹響鈉離子動力電池大規模應用的前奏,它搭載的鈉離子電池來自中科海納,尚未上市。

尾聲

再說一下換電技術。

換電技術以其迅速補能能力,為解決續航焦慮和充電便利性問題提供了創新方案,在特定應用場景中確實具備著巨大潛力。國務院辦公廳在發布的《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》中,提出鼓勵開展換電模式應用。另一方面,換電模式還促進了新型商業模式的創新,像是“裸車銷售、電池租賃”將利于降低用戶的初始購車成本,提高市場接受度。

數據顯示,2023年我國新能源汽車年銷量949.5萬輛,占全球市場份額超過60%,連續9年全球第一;新能源汽車新車年銷量占汽車新車年銷量的比例提升至31.6%。隨著電動汽車的普及,市場對換電技術的需求日益增長,加之政策層面的支持,這一技術有望實現規模化

長遠來看,充電模式和換電模式各有所長,未來可能會形成互補共存的格局。充電模式因其普及性、基礎設置完善性和技術成熟,將繼續作為主要的補能方式;而換電模式則可能在特定領域和場景中成為重要的補充,特別是在對快速補能有迫切需求的商業運營中。

可以預見,新能源電池行業將繼續作為推動全球能源轉型的關鍵力量,無論是電池技術演進還是商業模式的創新,均蘊含著豐富的投資機遇。我們需要密切關注業內的創新和合作,以及更加安全、高效、環保的新能源電池技術的出現。

(責任編輯:子蕊)

文章標簽:

新能源電池

免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池聯盟無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。

凡本網注明 “來源:XXX(非中國電池聯盟)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在一周內進行,以便我們及時處理。

QQ:503204601

郵箱:cbcu@www.astra-soft.com

凡本網注明 “來源:XXX(非中國電池聯盟)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在一周內進行,以便我們及時處理。

QQ:503204601

郵箱:cbcu@www.astra-soft.com

猜你喜歡

-

以更高標準、更嚴要求筑牢動力電池安全底線——獨家解讀《電動汽車用動力蓄電池安全要求(征求意見稿)》

2024-05-29 09:28 -

固態電池“上車”風口再起:技術創新還是故事噱頭?

2024-04-17 09:37 -

巨大安全隱患!“三無”鋰電池黑作坊,竟藏身居民樓!

2024-04-01 09:47 -

《ESG Weekly》:安全事故不斷 動力電池企業的技術創新與挑戰

2024-03-31 07:33 -

電動自行車用鋰電池新國標將大幅提升安全質量要求

2024-03-13 09:25 -

防患未“燃”須狠抓電池安全

2024-02-29 09:08 -

電動車成小區安全“定時炸彈”?氫能或是破局之道

2024-02-26 08:47 -

從“不傷人”升檔至“無風險”!氫能應用安全升級

2023-10-07 09:02 -

日韓歐美固態電池之爭,誰將勝出?

2023-08-25 21:34 -

全球首制700標箱江海直達大型純電池動力集裝箱船安全出塢

2023-07-28 09:41

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

專題

相關新聞

-

以更高標準、更嚴要求筑牢動力電池安全底線——獨家解讀《電動汽車用動力蓄電池安全要求(征求意見稿)》

2024-05-29 09:28 -

固態電池“上車”風口再起:技術創新還是故事噱頭?

2024-04-17 09:37 -

巨大安全隱患!“三無”鋰電池黑作坊,竟藏身居民樓!

2024-04-01 09:47 -

《ESG Weekly》:安全事故不斷 動力電池企業的技術創新與挑戰

2024-03-31 07:33 -

電動自行車用鋰電池新國標將大幅提升安全質量要求

2024-03-13 09:25 -

防患未“燃”須狠抓電池安全

2024-02-29 09:08 -

電動車成小區安全“定時炸彈”?氫能或是破局之道

2024-02-26 08:47 -

從“不傷人”升檔至“無風險”!氫能應用安全升級

2023-10-07 09:02

本月熱點

-

負極材料招標價格上漲,未來走勢如何?

2024-06-07 18:45 -

2024鋰電池行研報告

2024-05-24 18:59 -

總投資115億元!這一鈉離子電池項目在四川達州啟動建設

2024-05-29 18:47 -

小米入局電池制造,與寧德時代成立合資公司!

2024-05-20 19:05 -

攜手多地政府,這家企業5月三大電池項目開工/簽約!

2024-05-21 18:46 -

多家鋰電企業IPO終止,背后原因是?

2024-06-12 18:31 -

投資超25億元!這家鋰電企業擬在美國建設電池化學品項目

2024-05-22 19:20 -

重磅!新能源突傳三大利好!固態電池賽道即將爆發

2024-05-28 18:18

微信公眾號

微信公眾號