3大方法實現降電池成本“鋰”想

時間:2017-01-18 17:26來源:第一電動網 作者:李蘭

點擊:

次

隨著電動車國家補貼的退坡,電池成本下降對于電動汽車行業的發展的重要意義逐漸凸顯。前幾天在京召開的電動汽車百人會,多位大佬都提到了“后補貼時代”。陳清泰說“電動汽車行業要繼續發展,必須要“打鐵還要自身硬"。歐陽明高提到,電池成本如果降低到350Km續航的汽車電池系統成本30000元,電動車將具有與燃油車相抗衡的成本優勢。北汽鄭剛認為電池成本下降才能避免上一輪電動車胎死腹中的悲劇再一次上演。寧德時代曾毓群也同意后補貼時代,電池廠要努力降低成本積極應對沒有補貼的市場競爭。話說回來,現在的電池貴么?

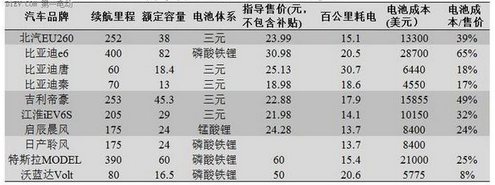

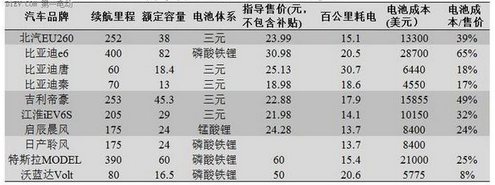

LG化學動力電池事業部首席執行官Prabhakar Patil透露,“大多數電動汽車的電池成本約在400美元/kWh,特斯拉是240美元/kWh”,按照ASEC和松下給出的公開信息,大多數都在350-400美元/Kwh。新能源汽車成本主要由三大部分構成:電池、電機、電控系統,電池系統成本占到了總體的30%-50%,如果沒有國家補貼,這些汽車與同等價位的燃油車在性能和品牌上毫無競爭力可言。電池確實太貴!

LG化學動力電池事業部首席執行官Prabhakar Patil透露,“大多數電動汽車的電池成本約在400美元/kWh,特斯拉是240美元/kWh”,按照ASEC和松下給出的公開信息,大多數都在350-400美元/Kwh。新能源汽車成本主要由三大部分構成:電池、電機、電控系統,電池系統成本占到了總體的30%-50%,如果沒有國家補貼,這些汽車與同等價位的燃油車在性能和品牌上毫無競爭力可言。電池確實太貴!

為應對減少城市污染、碳排放過多導致氣候變暖等問題,電動汽車、新型可再生能源都是各國的技術升級重要方向,而電池技術又是二者持續發展的動力,主要經濟體如美國、日本、歐盟的能源、產業規劃部門早就制定相關規劃路線,特別涉及電池成本的降低。如日本經產省2013年發布的路線規劃,2020年前后電池成本將降低至20000日元/KWh(約合170美元/Kwh)。中國工信部2016發布的2025制造計劃,甚至將電池成本定位在0.8元/KWh(約合116美元/Kwh),其他如國際能源署(IEA)、美國能源部等也預測2020年左右,電池成本將會在200美元/Kwh以下。

過去幾年間,電池成本幾乎下降了一半左右。只要電池成本降到100美元/Kwh,電動車的成本將與燃油車的成本基本接近;電池成本降低到150美元/Kwh,電動車在環保等理念附加的情況下已有較強競爭力。在儲能方面,薛金花等人(南京電力研究院)基于全周期壽命模型計算儲能成本,磷酸鐵鋰(LFP)電池成本從現有的470美元/kWh降低至230美元/Kwh,即使沒有補貼,電池儲能也能盈利。

初期電池成本的降低主要得益于:

1.電池產業鏈急劇擴張帶來的原材料成本降低,特別是占據成本較多的主材(正極、負極、電解液、隔離膜),其他重要的材料還包括方殼電芯的鋼殼/鋁殼等。如隔離膜材料,在過去五年間,成本已經降低了近3倍。

2.能量密度的進一步提高。因為安全和加工性能的進一步提高,材料體系從磷酸鐵鋰逐漸向三元體系轉變,能量密度110Wh/kg提高到200Wh/kg甚至250Wh/kg。寧德時代黃世林曾闡述道,“我們同樣是1公斤的材料,在十二五期間只能存儲180瓦時,到了十三五期間可以存儲300~350瓦時的能量密度,但是我們的價格是用瓦時定的。所以理論上講,十二五的價格到了十三五期末的時候自然已經降低了一半。”

產能的進一步擴大帶來的規模效應,在15年電動汽車大爆發的刺激下,國內如比亞迪、CATL、國軒高科等鋰電龍頭大肆擴張,在2016年末,國內合計產能已達到30Gwh左右。2016年底,國家發布鋰電產能規劃將逐步淘汰8GWh以下電池廠商,也是有鼓勵龍頭企業加速擴張發揮規模經濟的意思在里邊。當然,在產能擴大的同時,生產效率提升也會帶來制造成本的降低。

但是,電池在實際使用過程中并不是簡單的裸電芯使用環境,要配合相應的能量轉換裝置(power conversion system,PCS)和配套輔助裝置使用,這些配套設施都有一定的使用壽命期限,如汽車一般質量保證在8-15年,儲能系統在10-20年,如果電池在這個保證期內能量衰減超過設計規格,就需要更換電池系統,這部分成本將會折算進入總體成本。

所以,對于實際使用的電池采用全周期成本核算方式,降低電池成本的方式還有:增加電池的使用壽命,CATL黃老板說“國家十三五領了個項目,電池如果做到15000個循環,使用成本將會降為原來的五分之一。”我們現在的電芯磷酸鐵鋰的循環還好,三元只有2500-3000個循環左右。另外一個方法就是車載鋰離子電池與儲能配套,加強電動汽車電池的梯次利用的力度。因為大多數電動汽車電池要求容量衰減到80%就需更換,剩下的電量還可以供對充放電性能要求不高的儲能環境使用。最后是加強電池末期材料的回收利用和資源利用。

“鋰想”還是要有的,因為過兩年就要實現了。

(責任編輯:王杰)

為應對減少城市污染、碳排放過多導致氣候變暖等問題,電動汽車、新型可再生能源都是各國的技術升級重要方向,而電池技術又是二者持續發展的動力,主要經濟體如美國、日本、歐盟的能源、產業規劃部門早就制定相關規劃路線,特別涉及電池成本的降低。如日本經產省2013年發布的路線規劃,2020年前后電池成本將降低至20000日元/KWh(約合170美元/Kwh)。中國工信部2016發布的2025制造計劃,甚至將電池成本定位在0.8元/KWh(約合116美元/Kwh),其他如國際能源署(IEA)、美國能源部等也預測2020年左右,電池成本將會在200美元/Kwh以下。

過去幾年間,電池成本幾乎下降了一半左右。只要電池成本降到100美元/Kwh,電動車的成本將與燃油車的成本基本接近;電池成本降低到150美元/Kwh,電動車在環保等理念附加的情況下已有較強競爭力。在儲能方面,薛金花等人(南京電力研究院)基于全周期壽命模型計算儲能成本,磷酸鐵鋰(LFP)電池成本從現有的470美元/kWh降低至230美元/Kwh,即使沒有補貼,電池儲能也能盈利。

初期電池成本的降低主要得益于:

1.電池產業鏈急劇擴張帶來的原材料成本降低,特別是占據成本較多的主材(正極、負極、電解液、隔離膜),其他重要的材料還包括方殼電芯的鋼殼/鋁殼等。如隔離膜材料,在過去五年間,成本已經降低了近3倍。

2.能量密度的進一步提高。因為安全和加工性能的進一步提高,材料體系從磷酸鐵鋰逐漸向三元體系轉變,能量密度110Wh/kg提高到200Wh/kg甚至250Wh/kg。寧德時代黃世林曾闡述道,“我們同樣是1公斤的材料,在十二五期間只能存儲180瓦時,到了十三五期間可以存儲300~350瓦時的能量密度,但是我們的價格是用瓦時定的。所以理論上講,十二五的價格到了十三五期末的時候自然已經降低了一半。”

產能的進一步擴大帶來的規模效應,在15年電動汽車大爆發的刺激下,國內如比亞迪、CATL、國軒高科等鋰電龍頭大肆擴張,在2016年末,國內合計產能已達到30Gwh左右。2016年底,國家發布鋰電產能規劃將逐步淘汰8GWh以下電池廠商,也是有鼓勵龍頭企業加速擴張發揮規模經濟的意思在里邊。當然,在產能擴大的同時,生產效率提升也會帶來制造成本的降低。

但是,電池在實際使用過程中并不是簡單的裸電芯使用環境,要配合相應的能量轉換裝置(power conversion system,PCS)和配套輔助裝置使用,這些配套設施都有一定的使用壽命期限,如汽車一般質量保證在8-15年,儲能系統在10-20年,如果電池在這個保證期內能量衰減超過設計規格,就需要更換電池系統,這部分成本將會折算進入總體成本。

所以,對于實際使用的電池采用全周期成本核算方式,降低電池成本的方式還有:增加電池的使用壽命,CATL黃老板說“國家十三五領了個項目,電池如果做到15000個循環,使用成本將會降為原來的五分之一。”我們現在的電芯磷酸鐵鋰的循環還好,三元只有2500-3000個循環左右。另外一個方法就是車載鋰離子電池與儲能配套,加強電動汽車電池的梯次利用的力度。因為大多數電動汽車電池要求容量衰減到80%就需更換,剩下的電量還可以供對充放電性能要求不高的儲能環境使用。最后是加強電池末期材料的回收利用和資源利用。

“鋰想”還是要有的,因為過兩年就要實現了。

(責任編輯:王杰)

文章標簽:

免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池聯盟無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。

凡本網注明 “來源:XXX(非中國電池聯盟)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在一周內進行,以便我們及時處理。

QQ:503204601

郵箱:cbcu@www.astra-soft.com

凡本網注明 “來源:XXX(非中國電池聯盟)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在一周內進行,以便我們及時處理。

QQ:503204601

郵箱:cbcu@www.astra-soft.com

猜你喜歡

-

大連化物所柔性鈣鈦礦太陽能電池氧化鈦等產業整合完成

2016-05-27 10:03 -

13款電動汽車電池盤點 三元鋰占半數

2015-06-08 08:33 -

購燃料電池專利 大眾發力氫燃料汽車

2015-02-13 18:48 -

時代萬恒3.5億元布局鎳氫電池

2015-01-21 09:52 -

2014年工業級碳酸鋰價格為3.2-3.6萬元/噸

2014-04-03 16:29 -

2013中國負極材料前十強

2013-09-06 09:37 -

2012年全球鈷酸鋰銷售3.12萬噸 占正極材料52.5%

2013-06-14 11:31 -

2013年中國鋰電池隔膜產值前十強

2013-06-09 10:14 -

2012年7月16日-23日電池材料價格情況表(參考)(一)

2012-11-07 14:37

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

專題

相關新聞

-

大連化物所柔性鈣鈦礦太陽能電池氧化鈦等產業整合完成

2016-05-27 10:03 -

13款電動汽車電池盤點 三元鋰占半數

2015-06-08 08:33 -

購燃料電池專利 大眾發力氫燃料汽車

2015-02-13 18:48 -

時代萬恒3.5億元布局鎳氫電池

2015-01-21 09:52 -

2014年工業級碳酸鋰價格為3.2-3.6萬元/噸

2014-04-03 16:29 -

2013中國負極材料前十強

2013-09-06 09:37 -

2012年全球鈷酸鋰銷售3.12萬噸 占正極材料52.5%

2013-06-14 11:31 -

2013年中國鋰電池隔膜產值前十強

2013-06-09 10:14

本月熱點

-

2020年鋰電池行業研究報告

2021-05-11 11:24 -

突發|深圳一鋰電企業停止經營、解散員工!

2021-05-11 10:02 -

4月我國動力電池裝車量同比上升134.0%

2021-05-13 08:26 -

如何看待Pack內鐵鋰和三元混用

2021-06-01 09:25 -

可充電中性鋅空氣電池:進展,挑戰和未來

2021-05-19 10:59 -

揭開贛鋒鋰業的家底

2021-06-03 09:46 -

“電池荒”來襲,生產純電動汽車的車企要被卡脖子了?

2021-06-01 21:22 -

關于征集《鋰離子電池用連續式真空干燥系統技術規范》等兩項行業標準的函)征求意見程序

2021-05-31 22:53

企業微信號

企業微信號 微信公眾號

微信公眾號