��늄���܇����ϵ�y�����������I�����wϵ

�r�g:2013-09-10 11:12��Դ:���ܿƌW�c���g ����:admin

�c��:

��

��늄���܇����ϵ�y�����������I�����wϵ

——���L�Ϻ���ͨ��W��Ƹ���ڡ��о�늳��о�ԺԺ�L�R�Ϸ�

��ǰ�����ҿƼ�������������헵ć������c���A�о��lչӋ��(���Q����973Ӌ��)������“���ڳ���������Ĵ����������wϵ������”������Դ�I��Ψһ�ă����Ŀ���x�����������˽�ԓ�Ŀ�Ļ����śr���������L���Ŀ��ϯ�ƌW�ң��Ϻ���ͨ��W��Ƹ���ڡ��о�늳��о�ԺԺ�L�R�Ϸ���ڣ�Ո����B�ˏ�늄���܇����ϵ�y�����������I�����wϵ�о��Ļ���˼·��

ӛ�ߣ��R���ڣ���ϲ���@Ƹ����973Ӌ���Ŀ��ϯ�ƌW�ң��@�����ڶ��Γ�����ϯ�ƌW�ң�Ո�����������늄���܇���ϵ�y�о��D������������wϵ�о���?

�R�Ϸ壺����973Ӌ���LJ������c���A�о��ƌWӋ������Ҫ��ʾ��Ї����ش�������P�I�ƌW���}�Ļ��A�о������P�I�c��“�ش�����”��“���A�ƌW���}”������863Ӌ��(���Ҹ��g�о��lչӋ��)�ǘ�ᘌ�һ�����w���g��aƷ�M�й��P��2007�������ֵć���973Ӌ���Ŀ��“늄���܇�õͳɱ����ܶ����(��)�wϵ���A�ƌW���}�о�”����Ҫ���ȼ��늳�늄���܇�д��ڵ�“����”���}����Q�cȼ��늳�늄���܇ֱ�����P�ĸ߉������Լ��o���Ą����늳غͳ��������������c����ɴ��}�����c�Ć�λ��10�ҡ����J��“����”���}����܇���g׃��ĺ��ģ��oՓ�ǂ��yȼ����܇߀��늄���܇���������܇�d���ܼ��g��׃����yȼ��܇��������ǃ���ȼ��“���W��”���b�ã���늄���܇�t��������늳ػ�������ȃ�����ܣ���ȼ��늳�늄���܇�t����Ҫ��Q��ă����Լ����P����b��(�D1)����������܇�d���ܷ�ʽ��׃���ŕ����F���N�����ӵ���܇����ˣ���һ�����W���̎����۹��������Q܇�d“����”���}�ǰlչ�坍��Ч��܇���P�I�����^����Դ��܇ֻ����܇�x��һ�N�µ�“����”���µ�“�����D�Q”��ʽ���ѡ���늻��W����ϵ�y(����늳ء������������ȼ��늳ص�)���ǬF��늄���܇�c���I���ܑ��õ��țQ�l����������헵�“���ڳ���������Ĵ����������wϵ������”�Ŀ�c��һ��973�Ŀһ�ӣ�����������늻��W���ܼ��g�đ��û��A�о���ֻ��������ش������“늄���܇”��“��������Դ”�����D׃���@�ǻ��ڇ����ش�lչ���Ժ�ָ�϶��γɵġ�

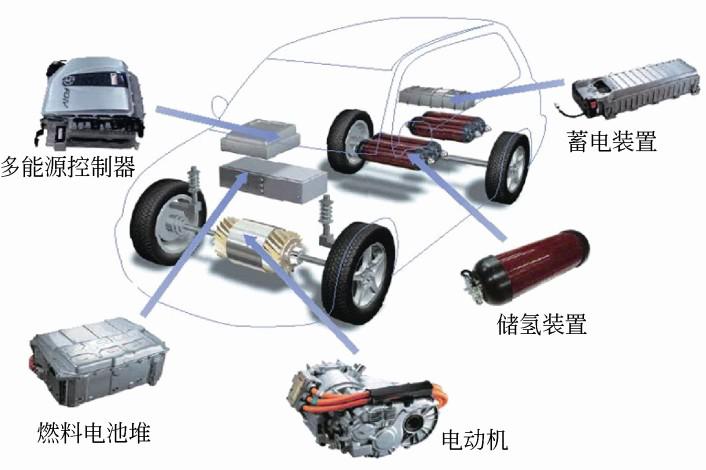

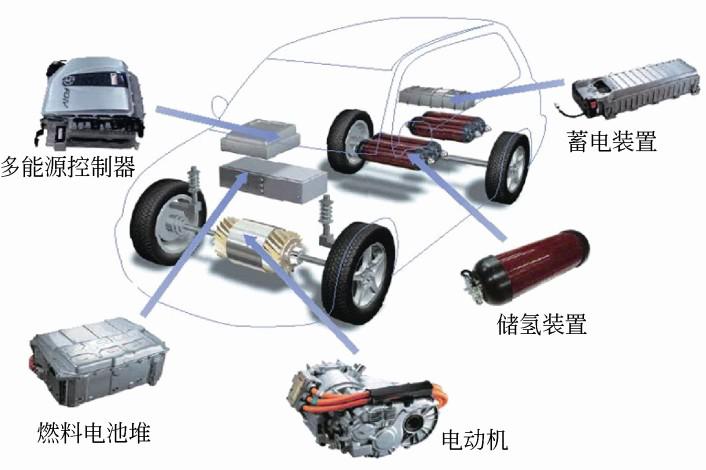

�D1 ȼ��늳�늄���܇���������c�D��ϵ�yʾ��D

ӛ�ߣ������ֵĵ�һ��973�Ŀ(늄���܇�õͳɱ����ܶ����(��)�wϵ���A�ƌW���}�о�)��Ҫȡ������Щ�ɹ�?����늄���܇���g�lչ�к���Ҫ�Ƅ�����?

�R�Ϸ壺�������ֵĵ�һ��973�Ŀ����헱�����������2008�걱���W�\����2010���Ϻ���������ȼ��늳�늄���܇ʾ�����Լ�����҇�늄���܇�lչ�_չǰ�ػ��A�о���ͨ�^�F���������ɫ���о��ɹ����������档��һ�����㽭��W��������������аl��70 MPa�߉�����ƿ�OӋ���䰲ȫ��ԇ�Ҏ�����ɞ���H���܃���˜��е���Ҫ��Փ������ԓ�ɹ�Ҳ�@�ý������Ƽ��ɹ�һ�Ȫ�;�ڶ����͵���W����Ҧ���ںͅ���ƽ���ڵȰlչ��ˮϵ���¼��g����lչ��һ����ȫ�̈́���늳����wϵ�춨����Փ���A�������P�ɹ��l����Nature Chemistry��Energy & Environmental Science��피������ϣ��ڇ����ⷴ푺ܴ�;�������������F����O���ϸ��Լ����Ƃ��^�̷Ŵ���Փ���棬�҂��n�}�M�c���A��W�����ڲ��ϸߵ͜����ܸ��Է���@���˶���Ї��l�������ڙಢͬ�r�����HPCT�����S�ɣ������ҵ�2������F䇰l������ֱ���D�o�о�늳�����˾�����ڙ�o��������F����O�������a��Iʹ�ã������a��늘O������������������늳������^���еõ����ã���늳خaƷ�ѽ��b���ں��ݡ��L�����y���ȵص�늄���܇�У������̈́���늳��h�N���⡣����֮�⣬�҂�973�F�߀�ڳ�������������늳ء�䇿՚�늳ء��c��늳ؼ�������ϵȷ���Ҳȡ�úܺõĻ��A�о��ɹ�����Angewandte Chemie International Edition��Journal of the American Chemical Society��Advanced Materials��Chemical Communications��Electrochemistry Communications�ȇ��H��������l���˽���ƪ���£��γɽ���헌������ڇ�����ͬ���Юa������ҪӰ푡�ͬ�r��߀���B��һ���W�g���^�˺ͼ��g�Ǹɣ��@Щ�о��ɹ���늄���܇����ϵ�y�аl�c�a�I������Ҫ�Ƅ����á�

ӛ�ߣ�����ο���늄���܇���g�c�a�I�İlչڅ��?

�R�Ϸ壺늄���܇�ѽ��ɞ��˂��ճ������г���ӑՓ��Ԓ�}��ʯ���YԴ�ݽ���r���ϝq��һ����څ�ݣ�������̓r��ͻ��10Ԫ/����������늄���܇һ�����ռ��ø��졣Ŀǰ���Ҿ����_늄���܇�ϰ࣬�H���w�䃞Խ�ԣ�ÿ�ٹ��������M����M10Ԫ���ң��s��ͬ���eȼ����܇��1/5��ʹ�óɱ������Ҍ����д��]����Ⱦ��

�����˂��ձ��P�ĵ��m���̡���늕r�g�Ȇ��}���P�I��ʹ���߶�λ���ڼ�늄���܇(HEV)����τ�����܇(PHEV)��ȼ��늳�늄���܇(FCEV)����ϵ���У������m����̿����c���yȼ��܇�ஔ������PHEV��FCEV���f�����ڳ�늆��}�����ڼ�늄���܇�����J���Ñ�ُ�I�Ķ�λҪ��������܇���_�l�Ј��Ķ�λҪ�ʴ_������˽��ُ�I�������ͥ�ڶ��v܇���^���m�����m�������120��150 km����ȫ���ԝM�������������䌍�����ϰ���°����g�������M��(��Ȼ����Oʩ��Ҫ����)�������֙Cһ���S�r��늣���܇����늳ػ���̎�ڳ�M늠�B��Ҳ������ˌ��H���m����̡������J�飬�lչ���й�����ͨ���طN�\ݔ܇�v(���]��܇���C���[��܇��)�͂��Ի�˽���I܇����늄���܇�_�l�́��f�ǽ��ڰlչ�����c��늄���܇���̘Iģʽ����Ҳʮ����Ҫ�����纼�����c���P��I�����Ƴ���늄�܇���UӋ������һ�N�ܺõ�̽������Ч��Q������P�ĵ�늳؉�����늳r������P���}��

ӛ�ߣ���݆973�Ŀ�ǻ��ڳ���������Ĵ����������wϵ�����ã�����ʲô���x���@�������M�����?

�R�Ϸ壺�����973Ӌ����Դ�I��ָ�ϵ�“���������I���ܵĿƌW���A”�����У����_���Ҫ���@��������Դ��Ҏģ���롢���ϵ�y�{��ͷֲ�ʽ���܌����I���ܵ�����Q���܆�Ԫ��ϵ�y���W�c���Ƽ�ϵ�y�����е��P�I�ƌW���}���о��������늳ء���������������s�՚⼰����������I���ܼ��g�Ļ��A��Փ�������漰���ă��ܼ��g�ܶ࣬���Ŀ�����Ҫ�۽������J��ֻҪ���һ�N���ܷ�ʽ������ڱ��^�N����ģʽ��l�F���mȻ�����늳��ܶ����^��Ϥ������ԓ�I�����������Y��Ͷ���ѽ��ܶ࣬��μ����w�F���£������c“�����������wϵ”ϵ�������Ҹе���һ�����y�ȣ���“���������”�߹��ʡ����ك��ܵ����c�s�������N���ܷ�ʽ�o���ȔM�ġ��҂��F��^�J���о��Ժ�l�F���ڴ�Ҏģ��������Դ�l늽���늾W�r��Ҫ��Qһ��“��늉���Խ”��������|�����}������늉���Խ���ڃ��ܵ�Ҫ���ǿ��ٵģ�����҂���ᘌ��������“��늉���Խ”���������ڳ���������Ŀ��ك������c���M���Ŀ��

ӛ�ߣ�����973�Ŀ����Ҫ�о�Ŀ����ʲô?

�R�Ϸ壺���Ŀ��Ŀ�����������棺��һ�������·���ģ�M��Փ���A�y���ͳ�����������ܲ����ﻯ���|���lչ�µ�늘O���ϼ��x��Һ�w늽�Һ���wϵ����ʾ늽�Һ/늘O�����x��������������Ե�Ӱ푣����������ܳ�����������wϵ;�ڶ����U��늘O/늽��|���ϵͳɱ��Ƃ��^�̹������ԣ����������Ƃ��^�̷Ŵ���Փ������늘O�Ƃ��^���b���OӋ�����ʄt;��������ʾ���������/��늳��܆�Ԫ������늉���Խ�����Ļ���Ҏ�ɣ�������������/��늳ػ�σ����wϵ�ڿ�������Դ�l늽���늾W���\�в��ԡ�

���@����Ŀ�ˣ����Ŀ�IJ����wϵ���Ƶ�ϵ�y���ɑ����O��3���n�}���քe�ǣ�

(1)���������������늘O��������늽��|���wϵ;

(2)������������������܆�Ԫ�����^�̹��������о�;

(3)���ڳ������������ϵ�y���ɼ�����늾W�Б��û��A�о���

ӛ�ߣ��ܷν�Bһ��“��늉���Խ”�������Ҫ��?

�R�Ϸ壺���L늻����l늵ȿ�������Դ�������r�����ڿ�������Դ�l늵IJ������ԕ���늾W�a���_�ӣ���늾W�Ĕ_�ӻ���ϕ������L늈��c��늾W�IJ��W�c늉����䣬�γɵ�늉���B�����^“��늉���Խ”ָ�ڿ�������Դ�l�(�L늡�����l늵�)���W�c��늉��ܵ�늾W���ӵ��䵽һ���̶ȕr���L�C�����O���܉ֲ��W��������늾W�ṩһ���ğo�����ʣ�֧��늾W�֏ͣ�ֱ��늾W�֏��������Ķ�“��Խ”�@����늉��r�g(�^��)��

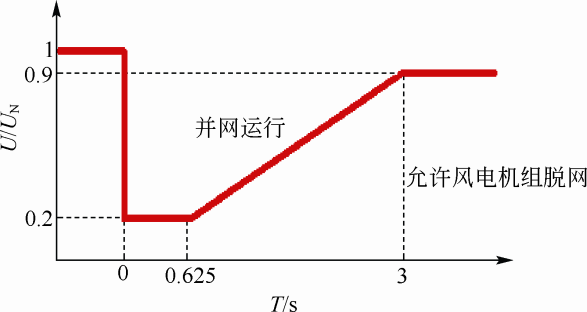

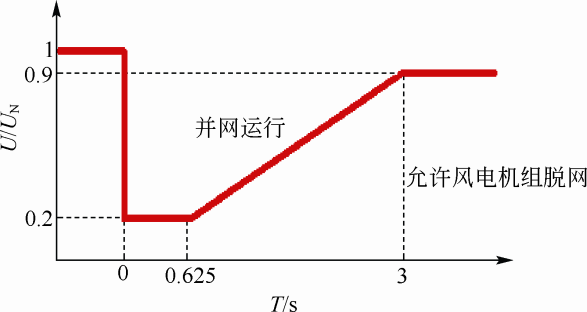

������W�c���܌��F��Ч�ĵ�늉���Խ���ڶ̕r�g�Ȼ֏�(һ��Ҏ��0.625 s����D2��ʾ)���������ش��¹ʡ�2011��2��24�գ����C늾W��Ȫ�L�C��˾16���L늈�Ó�W598�_���pʧ837.34 MW��늾W�l���½���49.854 Hz���L늈������pʧ54.4%;�ӱ����ҿ�Ҳ��2011��4��17���L�CÓ�W644�_��늾W�l���½���49.815 Hz���L늈������pʧ48.5%����ˣ�����늾W�ڡ��L늈�����늾W���gҎ��(��ӆ��)����������վ����늾W���gҎ�����͡��P�����÷ֲ�ʽ�Դ���W���չ�������Ҋ���о����_Ҏ������Ŀǰ�L���l���3�N�����L���l늙C��Ҫ����е�늉���Խ������������l늲��W�еĵ�늉���Խ���}Ҳ�ᵽ�h���ճ̡��ɳ����������׃�Q���M�ɵă���ϵ�y��ͨ�^����(��ጷ�)���ƽ��ֱ��ĸ���ɂȵĹ��ʣ��ȿ���ʹ�l늙C�c늾W��������x���ֿ�������L�ϵ�y�ĵ�늉���Խ������

�D2 ��늉���Խʾ��D

ӛ�ߣ��������Ŀ�����ڳ�������������wϵ���ܷ�Ҫ���^����������c����늳��ܼ��g�����c������?

�R�Ϸ壺���L늡�����l늽���늾W����늳�(��늳�)�ă��ܼ��gʮ����Ҫ����ˣ��҂���973�Ŀ����ԺƼ��������҂����о�Ŀ�����������Ҋ��ϣ����“����늳�”�¼��g����늾W���ü{�뱾�Ŀ�о����ݡ��҂�����ɵ��Ŀ�΄Օ����ǰ����@��Ҫ����ӆ�ġ�

����������ĸ߱ȹ��������m�Ͽ��ك��ܣ�������늳صı������ߣ����ԃ���������ܣ�����҂�Ҫ���]�IJ��H�H�dz���������đ��ã�����Ҫ�������ᘌ���������Դ���롢����늾W����|���Լ��ֲ�ʽ���ϵ�y�đ��ã�����Ќ����еă��ܷ������ڽ��ڵĴ���������늳��У�ֻҪ��x��늳ص����a�ɱ��½���һ���̶ȣ�������ѭ�h���ܡ������������ǿ����c�U��늳ظ����ġ��������늳����a�ɱ������أ�����ԭ���ϳɱ���늳������^�̵Ĺ�ˇ�����c���ܷ���Ҳ����Ҫ���W�g���о�ƫ�ز������wϵ���ƣ�����늳������^���Pע�^�١��҂��@�ε�973�Ŀ�����Pע�²������wϵ��������о����c�Ƿ��ڳ���������Ͷ���늳��܆��w�������^�̹������ԣ��@���҂����n�}�O���п��Կ����@��׃�������⣬�҂�߀���о�����������c��늳صĻ�σ���ϵ�y�����c������̽����σ���ϵ�y�ڿ�������Դ�l��c�ֲ�ʽ����Б�����;�����@Щ�о��H�H��������Ժ�����y�_���A��Ч�����������I��ą��c�����ĿӋ�����о�늳ء��Ϻ���������P��I���Ӽ��g�f���c���P��

ӛ�ߣ����ڽM���������ش��Ŀ����ܳɹ�����ʲô�������cͬ�з���?

�R�Ϸ壺�䌍�кܶ�ƌW���ڽM�������ش��Ŀ������н��҂��˵��w���ǣ�Ҫᘌ��Ŀָ�ϣ����Շ����ش������J��M���Ŀ�Fꠣ������P�I�ƌW���}��һ����r���ҕ�����˼�������Ҫ���ă��ݣ�Ȼ����ȥ�M���Fꠡ�һ���_�����Fꠣ��Ҿ͕�����������Ո�����@��ϵ�y�ԕ����á�����973Ӌ���Ŀ��Ո����һ��Ҫ��һ���ܺõ����������ش����ƌW���}�្�����cͻ���������c���_��Ҫ�γ�һ���ЙC�����w�����⣬�о����Ĺ������AҲ����Ҫ������һ��Ҫ�c����Ŀ���о����ݾ����P��

ӛ�ߣ���αM���ƄӃ��ܿƌW�c���g�İlչ�c����?�W�g�硢�a�I�硢��������Ҫ����Щ����Ĺ���?

�R�Ϸ壺“����”����Դ�I��һ��ʮ����Ҫ�ĽM�ɲ��֡���ǰ����Դ���a�������D���c��������Դ���I�ĺ��ģ�ͨ������������ȼ���ͮ������ܷ�������ǰ���f�^��܇�d����ȼ���͌��H�Ͼ��ǃ��滯�W�ܵ�һ�N��ʽ�����@��˼·���l��ֻҪ���漰���W�ܡ���ܵĶ����ǃ��ܿƌW�c���g�о��ăȺ�����ȼ��늳���܇�еă��䆖�}�����ѽ��ɞ郦�ܿƌW�о��ğ��c��

Ҫ�ƄӃ��ܼ��g�lչ�c���ã�������Ҫ���]���ܼ��g�đ��Ì���ֻ�Б��Ì������_�����ܴ_�����ܻ��A�ƌW�о���Ŀ�ˡ���ͬ�đ��Ì����ڃ��ܷ�ʽҪ����������磬�����ϵ�y�ИI����늵ķ�ʽ�ij�ˮ���ܡ����s�՚�����탦�ܣ�����늳ء������������Һ��늳غ��c��늳ص�늻��W���ܣ��������ض��đ��È���;�ڶ������ܼ��g�����M���c�ɿ��ԣ��@�ǃ��ܿƌW�c���g�lչ�ĸ���;���������ܼ��gһ�����н����ԣ��]�н����Եļ��g���hֻ���Ǽ���Մ����Ҫ���ƏV�������͵ă��ܼ��g��һ��Ҫ�M�㽛��������ԭ�t��

���ڃ��ܼ��g�İlչ�c�����x���_�a�W�еĽY�ϣ����ڃ��ܼ��g��һ�������Ժ��Įa�I���g���c��������Դ���á�늄���܇�����d���Ԯa�I�������P����ˣ��W�g��Փ�о���ԓ�M���c�a�I���g�_�l�Y�ϡ��ҏ�����973�Ŀ�Ľ��v�и��ܺ���҂���һ݆��973�Ŀ�У��Ŀ�ɆT�������ԌW�g�磬�a����Փ�Ĕ���400��ƪ����Ո�Č���100��헣������S��Y��ͣ���ڌ�����A�Σ����g��ϵ�y�Բ������c�S������Ŀһ�ӣ��м��g�lչ�������Ŀ�]������������ؔ��ȥ��ʩ�����J��ֻ�����M�a�I�Y�����Y�χ������ߌ�����ܸ�����־ã����Ї��ƌWԺ�Ϻ������}�о��������y�о��TС�M���҂�973�Ŀ�Ļ��A�ϣ����c��늳ؼ��g�c�Ϻ�������F������ͨ�^�����a�W�л���Ѹ�������˿��ٰlչ܉�����҂�Ҳ������c�о�늳�����˾�����������о�Ժ����ʹ���҂��������F䇌������g�����D���c��ʩ�����ԣ��a�W�к���һ��Ҫ������һ�N�o�ܵġ��L�ڵĺ����Pϵ�����������_�������p�A����Ȼ�������������c���߹Ą�Ҳ���ɻ�ȱ�����������ò��Զ�����

������돊�{��һ�c�ǣ��κ��ܼ��g���M������Ҫ̤̤������һ��һ���_ӡ�����������ĸ����Ʒ���Ę�Ʒ���aƷ���ٵ��ƏV���ã���Ҫ�҂���Ҹ����D��Ąڄӡ�

(؟�ξ�������)——���L�Ϻ���ͨ��W��Ƹ���ڡ��о�늳��о�ԺԺ�L�R�Ϸ�

��ǰ�����ҿƼ�������������헵ć������c���A�о��lչӋ��(���Q����973Ӌ��)������“���ڳ���������Ĵ����������wϵ������”������Դ�I��Ψһ�ă����Ŀ���x�����������˽�ԓ�Ŀ�Ļ����śr���������L���Ŀ��ϯ�ƌW�ң��Ϻ���ͨ��W��Ƹ���ڡ��о�늳��о�ԺԺ�L�R�Ϸ���ڣ�Ո����B�ˏ�늄���܇����ϵ�y�����������I�����wϵ�о��Ļ���˼·��

ӛ�ߣ��R���ڣ���ϲ���@Ƹ����973Ӌ���Ŀ��ϯ�ƌW�ң��@�����ڶ��Γ�����ϯ�ƌW�ң�Ո�����������늄���܇���ϵ�y�о��D������������wϵ�о���?

�R�Ϸ壺����973Ӌ���LJ������c���A�о��ƌWӋ������Ҫ��ʾ��Ї����ش�������P�I�ƌW���}�Ļ��A�о������P�I�c��“�ش�����”��“���A�ƌW���}”������863Ӌ��(���Ҹ��g�о��lչӋ��)�ǘ�ᘌ�һ�����w���g��aƷ�M�й��P��2007�������ֵć���973Ӌ���Ŀ��“늄���܇�õͳɱ����ܶ����(��)�wϵ���A�ƌW���}�о�”����Ҫ���ȼ��늳�늄���܇�д��ڵ�“����”���}����Q�cȼ��늳�늄���܇ֱ�����P�ĸ߉������Լ��o���Ą����늳غͳ��������������c����ɴ��}�����c�Ć�λ��10�ҡ����J��“����”���}����܇���g׃��ĺ��ģ��oՓ�ǂ��yȼ����܇߀��늄���܇���������܇�d���ܼ��g��׃����yȼ��܇��������ǃ���ȼ��“���W��”���b�ã���늄���܇�t��������늳ػ�������ȃ�����ܣ���ȼ��늳�늄���܇�t����Ҫ��Q��ă����Լ����P����b��(�D1)����������܇�d���ܷ�ʽ��׃���ŕ����F���N�����ӵ���܇����ˣ���һ�����W���̎����۹��������Q܇�d“����”���}�ǰlչ�坍��Ч��܇���P�I�����^����Դ��܇ֻ����܇�x��һ�N�µ�“����”���µ�“�����D�Q”��ʽ���ѡ���늻��W����ϵ�y(����늳ء������������ȼ��늳ص�)���ǬF��늄���܇�c���I���ܑ��õ��țQ�l����������헵�“���ڳ���������Ĵ����������wϵ������”�Ŀ�c��һ��973�Ŀһ�ӣ�����������늻��W���ܼ��g�đ��û��A�о���ֻ��������ش������“늄���܇”��“��������Դ”�����D׃���@�ǻ��ڇ����ش�lչ���Ժ�ָ�϶��γɵġ�

�D1 ȼ��늳�늄���܇���������c�D��ϵ�yʾ��D

ӛ�ߣ������ֵĵ�һ��973�Ŀ(늄���܇�õͳɱ����ܶ����(��)�wϵ���A�ƌW���}�о�)��Ҫȡ������Щ�ɹ�?����늄���܇���g�lչ�к���Ҫ�Ƅ�����?

�R�Ϸ壺�������ֵĵ�һ��973�Ŀ����헱�����������2008�걱���W�\����2010���Ϻ���������ȼ��늳�늄���܇ʾ�����Լ�����҇�늄���܇�lչ�_չǰ�ػ��A�о���ͨ�^�F���������ɫ���о��ɹ����������档��һ�����㽭��W��������������аl��70 MPa�߉�����ƿ�OӋ���䰲ȫ��ԇ�Ҏ�����ɞ���H���܃���˜��е���Ҫ��Փ������ԓ�ɹ�Ҳ�@�ý������Ƽ��ɹ�һ�Ȫ�;�ڶ����͵���W����Ҧ���ںͅ���ƽ���ڵȰlչ��ˮϵ���¼��g����lչ��һ����ȫ�̈́���늳����wϵ�춨����Փ���A�������P�ɹ��l����Nature Chemistry��Energy & Environmental Science��피������ϣ��ڇ����ⷴ푺ܴ�;�������������F����O���ϸ��Լ����Ƃ��^�̷Ŵ���Փ���棬�҂��n�}�M�c���A��W�����ڲ��ϸߵ͜����ܸ��Է���@���˶���Ї��l�������ڙಢͬ�r�����HPCT�����S�ɣ������ҵ�2������F䇰l������ֱ���D�o�о�늳�����˾�����ڙ�o��������F����O�������a��Iʹ�ã������a��늘O������������������늳������^���еõ����ã���늳خaƷ�ѽ��b���ں��ݡ��L�����y���ȵص�늄���܇�У������̈́���늳��h�N���⡣����֮�⣬�҂�973�F�߀�ڳ�������������늳ء�䇿՚�늳ء��c��늳ؼ�������ϵȷ���Ҳȡ�úܺõĻ��A�о��ɹ�����Angewandte Chemie International Edition��Journal of the American Chemical Society��Advanced Materials��Chemical Communications��Electrochemistry Communications�ȇ��H��������l���˽���ƪ���£��γɽ���헌������ڇ�����ͬ���Юa������ҪӰ푡�ͬ�r��߀���B��һ���W�g���^�˺ͼ��g�Ǹɣ��@Щ�о��ɹ���늄���܇����ϵ�y�аl�c�a�I������Ҫ�Ƅ����á�

ӛ�ߣ�����ο���늄���܇���g�c�a�I�İlչڅ��?

�R�Ϸ壺늄���܇�ѽ��ɞ��˂��ճ������г���ӑՓ��Ԓ�}��ʯ���YԴ�ݽ���r���ϝq��һ����څ�ݣ�������̓r��ͻ��10Ԫ/����������늄���܇һ�����ռ��ø��졣Ŀǰ���Ҿ����_늄���܇�ϰ࣬�H���w�䃞Խ�ԣ�ÿ�ٹ��������M����M10Ԫ���ң��s��ͬ���eȼ����܇��1/5��ʹ�óɱ������Ҍ����д��]����Ⱦ��

�����˂��ձ��P�ĵ��m���̡���늕r�g�Ȇ��}���P�I��ʹ���߶�λ���ڼ�늄���܇(HEV)����τ�����܇(PHEV)��ȼ��늳�늄���܇(FCEV)����ϵ���У������m����̿����c���yȼ��܇�ஔ������PHEV��FCEV���f�����ڳ�늆��}�����ڼ�늄���܇�����J���Ñ�ُ�I�Ķ�λҪ��������܇���_�l�Ј��Ķ�λҪ�ʴ_������˽��ُ�I�������ͥ�ڶ��v܇���^���m�����m�������120��150 km����ȫ���ԝM�������������䌍�����ϰ���°����g�������M��(��Ȼ����Oʩ��Ҫ����)�������֙Cһ���S�r��늣���܇����늳ػ���̎�ڳ�M늠�B��Ҳ������ˌ��H���m����̡������J�飬�lչ���й�����ͨ���طN�\ݔ܇�v(���]��܇���C���[��܇��)�͂��Ի�˽���I܇����늄���܇�_�l�́��f�ǽ��ڰlչ�����c��늄���܇���̘Iģʽ����Ҳʮ����Ҫ�����纼�����c���P��I�����Ƴ���늄�܇���UӋ������һ�N�ܺõ�̽������Ч��Q������P�ĵ�늳؉�����늳r������P���}��

ӛ�ߣ���݆973�Ŀ�ǻ��ڳ���������Ĵ����������wϵ�����ã�����ʲô���x���@�������M�����?

�R�Ϸ壺�����973Ӌ����Դ�I��ָ�ϵ�“���������I���ܵĿƌW���A”�����У����_���Ҫ���@��������Դ��Ҏģ���롢���ϵ�y�{��ͷֲ�ʽ���܌����I���ܵ�����Q���܆�Ԫ��ϵ�y���W�c���Ƽ�ϵ�y�����е��P�I�ƌW���}���о��������늳ء���������������s�՚⼰����������I���ܼ��g�Ļ��A��Փ�������漰���ă��ܼ��g�ܶ࣬���Ŀ�����Ҫ�۽������J��ֻҪ���һ�N���ܷ�ʽ������ڱ��^�N����ģʽ��l�F���mȻ�����늳��ܶ����^��Ϥ������ԓ�I�����������Y��Ͷ���ѽ��ܶ࣬��μ����w�F���£������c“�����������wϵ”ϵ�������Ҹе���һ�����y�ȣ���“���������”�߹��ʡ����ك��ܵ����c�s�������N���ܷ�ʽ�o���ȔM�ġ��҂��F��^�J���о��Ժ�l�F���ڴ�Ҏģ��������Դ�l늽���늾W�r��Ҫ��Qһ��“��늉���Խ”��������|�����}������늉���Խ���ڃ��ܵ�Ҫ���ǿ��ٵģ�����҂���ᘌ��������“��늉���Խ”���������ڳ���������Ŀ��ك������c���M���Ŀ��

ӛ�ߣ�����973�Ŀ����Ҫ�о�Ŀ����ʲô?

�R�Ϸ壺���Ŀ��Ŀ�����������棺��һ�������·���ģ�M��Փ���A�y���ͳ�����������ܲ����ﻯ���|���lչ�µ�늘O���ϼ��x��Һ�w늽�Һ���wϵ����ʾ늽�Һ/늘O�����x��������������Ե�Ӱ푣����������ܳ�����������wϵ;�ڶ����U��늘O/늽��|���ϵͳɱ��Ƃ��^�̹������ԣ����������Ƃ��^�̷Ŵ���Փ������늘O�Ƃ��^���b���OӋ�����ʄt;��������ʾ���������/��늳��܆�Ԫ������늉���Խ�����Ļ���Ҏ�ɣ�������������/��늳ػ�σ����wϵ�ڿ�������Դ�l늽���늾W���\�в��ԡ�

���@����Ŀ�ˣ����Ŀ�IJ����wϵ���Ƶ�ϵ�y���ɑ����O��3���n�}���քe�ǣ�

(1)���������������늘O��������늽��|���wϵ;

(2)������������������܆�Ԫ�����^�̹��������о�;

(3)���ڳ������������ϵ�y���ɼ�����늾W�Б��û��A�о���

ӛ�ߣ��ܷν�Bһ��“��늉���Խ”�������Ҫ��?

�R�Ϸ壺���L늻����l늵ȿ�������Դ�������r�����ڿ�������Դ�l늵IJ������ԕ���늾W�a���_�ӣ���늾W�Ĕ_�ӻ���ϕ������L늈��c��늾W�IJ��W�c늉����䣬�γɵ�늉���B�����^“��늉���Խ”ָ�ڿ�������Դ�l�(�L늡�����l늵�)���W�c��늉��ܵ�늾W���ӵ��䵽һ���̶ȕr���L�C�����O���܉ֲ��W��������늾W�ṩһ���ğo�����ʣ�֧��늾W�֏ͣ�ֱ��늾W�֏��������Ķ�“��Խ”�@����늉��r�g(�^��)��

������W�c���܌��F��Ч�ĵ�늉���Խ���ڶ̕r�g�Ȼ֏�(һ��Ҏ��0.625 s����D2��ʾ)���������ش��¹ʡ�2011��2��24�գ����C늾W��Ȫ�L�C��˾16���L늈�Ó�W598�_���pʧ837.34 MW��늾W�l���½���49.854 Hz���L늈������pʧ54.4%;�ӱ����ҿ�Ҳ��2011��4��17���L�CÓ�W644�_��늾W�l���½���49.815 Hz���L늈������pʧ48.5%����ˣ�����늾W�ڡ��L늈�����늾W���gҎ��(��ӆ��)����������վ����늾W���gҎ�����͡��P�����÷ֲ�ʽ�Դ���W���չ�������Ҋ���о����_Ҏ������Ŀǰ�L���l���3�N�����L���l늙C��Ҫ����е�늉���Խ������������l늲��W�еĵ�늉���Խ���}Ҳ�ᵽ�h���ճ̡��ɳ����������׃�Q���M�ɵă���ϵ�y��ͨ�^����(��ጷ�)���ƽ��ֱ��ĸ���ɂȵĹ��ʣ��ȿ���ʹ�l늙C�c늾W��������x���ֿ�������L�ϵ�y�ĵ�늉���Խ������

�D2 ��늉���Խʾ��D

ӛ�ߣ��������Ŀ�����ڳ�������������wϵ���ܷ�Ҫ���^����������c����늳��ܼ��g�����c������?

�R�Ϸ壺���L늡�����l늽���늾W����늳�(��늳�)�ă��ܼ��gʮ����Ҫ����ˣ��҂���973�Ŀ����ԺƼ��������҂����о�Ŀ�����������Ҋ��ϣ����“����늳�”�¼��g����늾W���ü{�뱾�Ŀ�о����ݡ��҂�����ɵ��Ŀ�΄Օ����ǰ����@��Ҫ����ӆ�ġ�

����������ĸ߱ȹ��������m�Ͽ��ك��ܣ�������늳صı������ߣ����ԃ���������ܣ�����҂�Ҫ���]�IJ��H�H�dz���������đ��ã�����Ҫ�������ᘌ���������Դ���롢����늾W����|���Լ��ֲ�ʽ���ϵ�y�đ��ã�����Ќ����еă��ܷ������ڽ��ڵĴ���������늳��У�ֻҪ��x��늳ص����a�ɱ��½���һ���̶ȣ�������ѭ�h���ܡ������������ǿ����c�U��늳ظ����ġ��������늳����a�ɱ������أ�����ԭ���ϳɱ���늳������^�̵Ĺ�ˇ�����c���ܷ���Ҳ����Ҫ���W�g���о�ƫ�ز������wϵ���ƣ�����늳������^���Pע�^�١��҂��@�ε�973�Ŀ�����Pע�²������wϵ��������о����c�Ƿ��ڳ���������Ͷ���늳��܆��w�������^�̹������ԣ��@���҂����n�}�O���п��Կ����@��׃�������⣬�҂�߀���о�����������c��늳صĻ�σ���ϵ�y�����c������̽����σ���ϵ�y�ڿ�������Դ�l��c�ֲ�ʽ����Б�����;�����@Щ�о��H�H��������Ժ�����y�_���A��Ч�����������I��ą��c�����ĿӋ�����о�늳ء��Ϻ���������P��I���Ӽ��g�f���c���P��

ӛ�ߣ����ڽM���������ش��Ŀ����ܳɹ�����ʲô�������cͬ�з���?

�R�Ϸ壺�䌍�кܶ�ƌW���ڽM�������ش��Ŀ������н��҂��˵��w���ǣ�Ҫᘌ��Ŀָ�ϣ����Շ����ش������J��M���Ŀ�Fꠣ������P�I�ƌW���}��һ����r���ҕ�����˼�������Ҫ���ă��ݣ�Ȼ����ȥ�M���Fꠡ�һ���_�����Fꠣ��Ҿ͕�����������Ո�����@��ϵ�y�ԕ����á�����973Ӌ���Ŀ��Ո����һ��Ҫ��һ���ܺõ����������ش����ƌW���}�្�����cͻ���������c���_��Ҫ�γ�һ���ЙC�����w�����⣬�о����Ĺ������AҲ����Ҫ������һ��Ҫ�c����Ŀ���о����ݾ����P��

ӛ�ߣ���αM���ƄӃ��ܿƌW�c���g�İlչ�c����?�W�g�硢�a�I�硢��������Ҫ����Щ����Ĺ���?

�R�Ϸ壺“����”����Դ�I��һ��ʮ����Ҫ�ĽM�ɲ��֡���ǰ����Դ���a�������D���c��������Դ���I�ĺ��ģ�ͨ������������ȼ���ͮ������ܷ�������ǰ���f�^��܇�d����ȼ���͌��H�Ͼ��ǃ��滯�W�ܵ�һ�N��ʽ�����@��˼·���l��ֻҪ���漰���W�ܡ���ܵĶ����ǃ��ܿƌW�c���g�о��ăȺ�����ȼ��늳���܇�еă��䆖�}�����ѽ��ɞ郦�ܿƌW�о��ğ��c��

Ҫ�ƄӃ��ܼ��g�lչ�c���ã�������Ҫ���]���ܼ��g�đ��Ì���ֻ�Б��Ì������_�����ܴ_�����ܻ��A�ƌW�о���Ŀ�ˡ���ͬ�đ��Ì����ڃ��ܷ�ʽҪ����������磬�����ϵ�y�ИI����늵ķ�ʽ�ij�ˮ���ܡ����s�՚�����탦�ܣ�����늳ء������������Һ��늳غ��c��늳ص�늻��W���ܣ��������ض��đ��È���;�ڶ������ܼ��g�����M���c�ɿ��ԣ��@�ǃ��ܿƌW�c���g�lչ�ĸ���;���������ܼ��gһ�����н����ԣ��]�н����Եļ��g���hֻ���Ǽ���Մ����Ҫ���ƏV�������͵ă��ܼ��g��һ��Ҫ�M�㽛��������ԭ�t��

���ڃ��ܼ��g�İlչ�c�����x���_�a�W�еĽY�ϣ����ڃ��ܼ��g��һ�������Ժ��Įa�I���g���c��������Դ���á�늄���܇�����d���Ԯa�I�������P����ˣ��W�g��Փ�о���ԓ�M���c�a�I���g�_�l�Y�ϡ��ҏ�����973�Ŀ�Ľ��v�и��ܺ���҂���һ݆��973�Ŀ�У��Ŀ�ɆT�������ԌW�g�磬�a����Փ�Ĕ���400��ƪ����Ո�Č���100��헣������S��Y��ͣ���ڌ�����A�Σ����g��ϵ�y�Բ������c�S������Ŀһ�ӣ��м��g�lչ�������Ŀ�]������������ؔ��ȥ��ʩ�����J��ֻ�����M�a�I�Y�����Y�χ������ߌ�����ܸ�����־ã����Ї��ƌWԺ�Ϻ������}�о��������y�о��TС�M���҂�973�Ŀ�Ļ��A�ϣ����c��늳ؼ��g�c�Ϻ�������F������ͨ�^�����a�W�л���Ѹ�������˿��ٰlչ܉�����҂�Ҳ������c�о�늳�����˾�����������о�Ժ����ʹ���҂��������F䇌������g�����D���c��ʩ�����ԣ��a�W�к���һ��Ҫ������һ�N�o�ܵġ��L�ڵĺ����Pϵ�����������_�������p�A����Ȼ�������������c���߹Ą�Ҳ���ɻ�ȱ�����������ò��Զ�����

������돊�{��һ�c�ǣ��κ��ܼ��g���M������Ҫ̤̤������һ��һ���_ӡ�����������ĸ����Ʒ���Ę�Ʒ���aƷ���ٵ��ƏV���ã���Ҫ�҂���Ҹ����D��Ąڄӡ�

���˺���

��؟�������ăH�������߂����^�c���c�Ї�늳��˟o�P����ԭ�����Լ�����������ֺ̓���δ�����W�C�����������Լ�����ȫ�����߲��փ��ݡ����ֵ��挍�ԡ������ԡ����r�Ա�վ�����κα��C����Z��Ո�x�߃H����������Ո���кˌ����P���ݡ�

�����Wע�� ����Դ��XXX�����Ї�늳��ˣ�������Ʒ�����D�d������ý�w���D�dĿ�����ڂ��f������Ϣ�������������Wٝͬ���^�c�͌����挍��ؓ؟��

������Ʒ���ݡ������������}��Ҫͬ���Wϵ�ģ�Ո��һ�܃��M�У��Ա��҂����r̎����

QQ��503204601

�]�䣺cbcu@www.astra-soft.com

�����Wע�� ����Դ��XXX�����Ї�늳��ˣ�������Ʒ�����D�d������ý�w���D�dĿ�����ڂ��f������Ϣ�������������Wٝͬ���^�c�͌����挍��ؓ؟��

������Ʒ���ݡ������������}��Ҫͬ���Wϵ�ģ�Ո��һ�܃��M�У��Ա��҂����r̎����

QQ��503204601

�]�䣺cbcu@www.astra-soft.com

����ϲ�g

���}

���P��

�����c

-

ע���Y����1.15�|Ԫ���ɾ��^����늳ػ�����I

2024-04-16 10:29 -

���r�������_������˹���Ȱl���@һ��ِ����

2024-04-24 10:11 -

�m�����1000������r���l������PLUS늳�

2024-04-25 17:53 -

����ɷݠ����L����܇ ��ͬ�������늳�ȫ�������ڮa�I��]�h��

2024-04-19 08:42 -

50�|Ԫ���@�ҹ�˾�M��Ħ���Ͷ���늳�ؓ�O�����Ŀ

2024-04-29 18:25 -

ȫ�̑B늳������g·�����l����K�ٳ���

2024-04-22 18:17 -

䇵V���^һ�����A̝��36�|Ԫ��������Pע����

2024-04-25 09:30 -

����܇��ȫ�̑B늳����a�r�g��

2024-04-18 08:43

©2017 ������� �Gɫ�DžR��Դ���g�о�Ժ �A����̩�Ƽ�������������˾ ���k Power by DedeCms

�rֵ�ɾ��ИIƷ�ƣ����\�����ṩ���������YӍ

��ICP��2024061100̖

�rֵ�ɾ��ИIƷ�ƣ����\�����ṩ���������YӍ

��ICP��2024061100̖

��I��̖

��I��̖ �Ź���̖

�Ź���̖