氫能的“春天”,這次真的來了?

時間:2023-09-01 08:41來源:虎嗅APP 作者:包校千

點擊:

次

圖|視覺中國

在新疆庫車經濟技術開發區,全球最大的光伏發電制氫項目,終于在8月30日全面投產了。

該項目出自中石化——這家誓言要成為中國氫能“頭號玩家”的央企。之所以讓業界沸騰,是因為它的出現,標志著國產綠氫規模化工業應用實現了零的突破,這也是氫能產業發展的前途和希望。

從2021年11月30日破土動工,到2023年8月30日全面建成投產,中石化新疆庫車綠氫示范項目前后醞釀了兩年左右的時間,總投資達近30億元。

據介紹,中石化庫車項目現已具備年產2萬噸綠氫、儲氫21萬標立方(Nm³/h)和每小時輸氫2.8萬標立方的能力。其生產的綠氫將替代塔河煉化的天然氣制氫、作為原料進行加氫反應,最終進入油品中,實現煉油產品“綠色化”,每年可減少二氧化碳排放48.5萬噸。

在業內人士看來,國內綠氫項目在數量上雖然增勢較猛,但推進的速度普遍不快,大家都在觀望庫車項目的進展。“庫車項目能全面投產,整合帶動了一系列國產技術與設備,極大程度上推動了國內氫能產業鏈的發展進程。”氫能或許終于迎來了,產業爆發的加速期。

沒有需求,創造需求

提到“氫”,很多人會認為這是一種清潔的二次能源。但中國的氫產業,長期依附于化工業而存在,并沒有被當作能源主體來對待。

石化行業是工業用氫的大戶,主要用氫領域包括合成氨、甲醇、現代煤化工、煉油等。根據國家能源局發布的《加快油氣勘探開發與新能源融合發展行動方案(2023-2025年)的通知》,把氫能用作油氣勘探開發優先列入到能源發展規劃中。

按照碳排標準的不同,氫氣被分為灰氫、藍氫和綠氫。“雙碳”背景下,以煤炭、天然氣為代表的化石能源制氫(灰氫),正在逐步轉向可再生能源電解水制氫(統稱為綠氫)。

值得一提的是,我國石化耦合綠氫降碳具有很多有利條件,石化企業油氣田礦區很多位于沙漠、戈壁、荒漠地區,與我國優質風光資源高度重合,具有獲取風光資源優勢。

而庫車項目,正是利用了新疆優質光伏資源,用綠電制綠氫。制成的氫氣再通過管道輸送到旁邊的中石化塔河煉化,替代了原有的天然氣制氫(塔河石油煉化過程中所需要的氫氣)。

2022年6月25日,建設中的中國石化庫車綠氫示范項目制氫廠

上游制氫熱的拐點是在2022年3月。彼時,國家發改委出臺了《氫能產業發展中長期規劃(2021—2035年)》,首次將氫能定位為未來國家能源體系的重要組成部分,和綠色低碳轉型能源載體,同時提出到2025年實現綠氫年產能10萬—20萬噸的目標。此后不久,首批綠氫示范項目率先在內蒙獲批,并陸續開始招標投產。

由于氫能具有很強的基建屬性,“雙碳”之下,央國企成為推動氫能產業落地的排頭兵,為綠氫創造市場需求。出于能源轉型的戰略考慮,以及拓展新的業績增長點,中石化依托集團已有的產業布局,率先步入氫能賽道。

除了貫通綠氫從生產到使用的全流程外,中石化表示,庫車項目達成了另一里程碑,即重大設備及核心材料全部實現國產化。

其中,電解槽作為制備綠氫的“心臟”,在庫車項目啟動前,國內1000標方電解槽累計需求量不到30臺,而僅庫車綠氫示范項目就需要52臺。

據平安證券數據,今年前5個月,國內大型綠氫電解槽項目招標規模共計880.5兆瓦,超過2022年全年出貨量,樂觀估計今年氫能市場需求有望突破1.5GW。另據中國氫能聯盟預測,在2030年碳達峰情景下,中國氫氣年需求量將達3715萬噸;在2060年碳中和情景下,將增至1.3億噸左右。

不過,受制于技術門檻和成本投入居高不下,綠氫還無法大規模應用。根據《中國綠色氫能發展路線圖》,綠氫生產成本為33.9元-42.9元/公斤,至少是煤制氫(6.8-12.1元/公斤)的3倍,且遠高于天然氣制氫(7.5-24.3元/公斤)或工業副產氫(9.3-22.4元/公斤)。

由于經濟性不佳,綠氫成本高,抑制了上游生產和下游需求。2021年中國生產的3400萬噸氫氣中,綠氫占比不到0.1%,且綠氫應用僅限于交通運輸領域的一些小型試點項目,占氫消耗總量的比例不到0.1%。“現在要把這些灰氫全部替代成綠氫,用戶承受不了這么高昂的成本。”陽光氫能副總裁方偉如是說。

從上游制氫到中游儲存運輸,再到下游應用,成本問題需要全產業鏈規模化共進來破解。而從產業鏈成本結構來看,制氫端降本似乎效用更大。險峰長青新能源投資人駱瀟濛告訴虎嗅,綠氫成本中有50-60%在制氫端,30%左右為儲運環節,其余是基建成本。

庫車示范項目儲氫罐裝置區

但行業人士堅信,綠氫降本只不過是時間的問題。隨著更多綠氫項目落地,上游制氫環節將迎來持續的技術升級與降本增效,必然會促進綠氫平價與大規模應用。

據央視2022年8月報道,由于新疆光伏資源豐富,庫車項目光伏電解水制氫成本可達18元/公斤,約合當前綠氫生產成本的一半。庫車項目整個光伏項目占地達到9500多畝,一塊光伏板每產生58度綠電,就可以產生1公斤氫氣。

據香橙會研究院了解,由于新疆天然氣價格便宜,該光伏制的綠氫替代天然氣制的藍氫,每年要虧損2億元。顯然,庫車項目的示范引領作用大于一切。

方偉表示,今年下半年將有更多的綠氫示范項目落地,不少上游制氫企業正在摩拳擦掌,準備在下半年拼出貨、拼業績。他認為:“未來綠氫應用絕對不是問題,而是需要多少時間和成本,以及基礎設施配套是否完善的問題。”

電解槽很火,也很卷

當前除了中石化庫車項目,包括中石油、國家能源集團、三峽集團在內的綠氫示范項目也已相繼開工。綠氫項目的持續升溫,也帶動了電解槽行業的快速增長。

據新興產業研究顧問公司勢銀(TrendBank)統計,今年上半年,國內新增綠氫項目中共有31個公開制氫規模,合計電解槽需求量達3273MW。國信證券預計,2023年國內電解槽出貨量將達2.3GW,同比增長約190%。

其中,隆基綠能旗下的隆基氫能出貨量首次躍居第三,與傳統電解水制氫設備企業考克利爾競立、派瑞氫能共居國內企業第一梯隊,市占率合計73%。這三家廠商2022年最大的電解槽訂單均來自庫車項目。

與此同時,新玩家紛紛涌入電解槽賽道。據高工氫電產業研究所統計,2022年國內電解水制氫設備出貨量達到722兆瓦,同比增長106%,其中,庫車項目功率貢獻規模占國內出貨量逾三成。

要知道,國內現在的大規模產能仍以堿性(AWE)電解槽為主,相比質子交換膜(PEM)電解水制氫,堿性的成本更低,單臺產氫量更高,更適合大規模應用,不斷有新玩家涌入。當前至少有200多家企業規劃或布局堿性電解槽業務,其中不乏傳統能源和新能源企業、電氣設備企業乃至重工企業等跨界者。

有行業人士告訴虎嗅,雖然國內電解槽廠商都宣稱有制備能力,但目前擁有1000標方生產能力的廠商只有不到30家。其他很多都是“名義產能”,行業要關注項目落地后電解槽實際交付情況。不止一位行業從業者表示,電解槽出貨之后成批召回的現象非常普遍,其中不乏一些知名廠商的設備。

之所以造成今天的局面,本質上是電解槽老技術和新技術的嚴重脫節。

中國的氫產業長期以來一直依附于化工業而存在。從上世紀五六十年代傳承至今,電解槽的生產全靠老師傅的一雙手。“兩個極片中間夾一塊石棉,通上電就用,完全不考慮能耗,做得特別糙。雖然單臺產氣量大于 1000標方,但能耗仍然居高不下。”某堿性電解槽企業負責人直言。

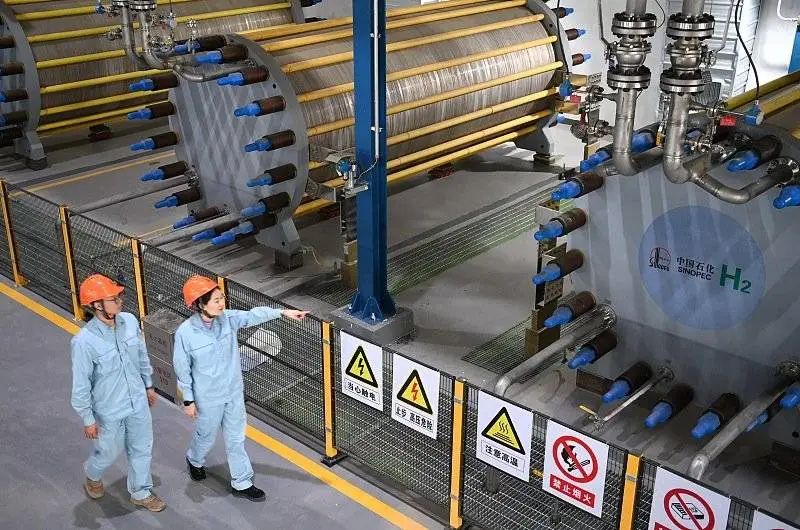

庫車項目全面投產前夕,中石化新星綠氫公司制氫廠崗位員工檢查電解槽運行狀況

“真正有技術能造出電解槽的,國內目前不超過100個人。”上述行業人士坦言,大部分是從中船重工七一八研究所出來的一批人,“他們拿套圖紙,跳槽到其他公司,就能要價幾十萬到上百萬。”據這位行業人士介紹,國內多家上市公司都想招人做電解槽,但都面臨人才招募難的問題。

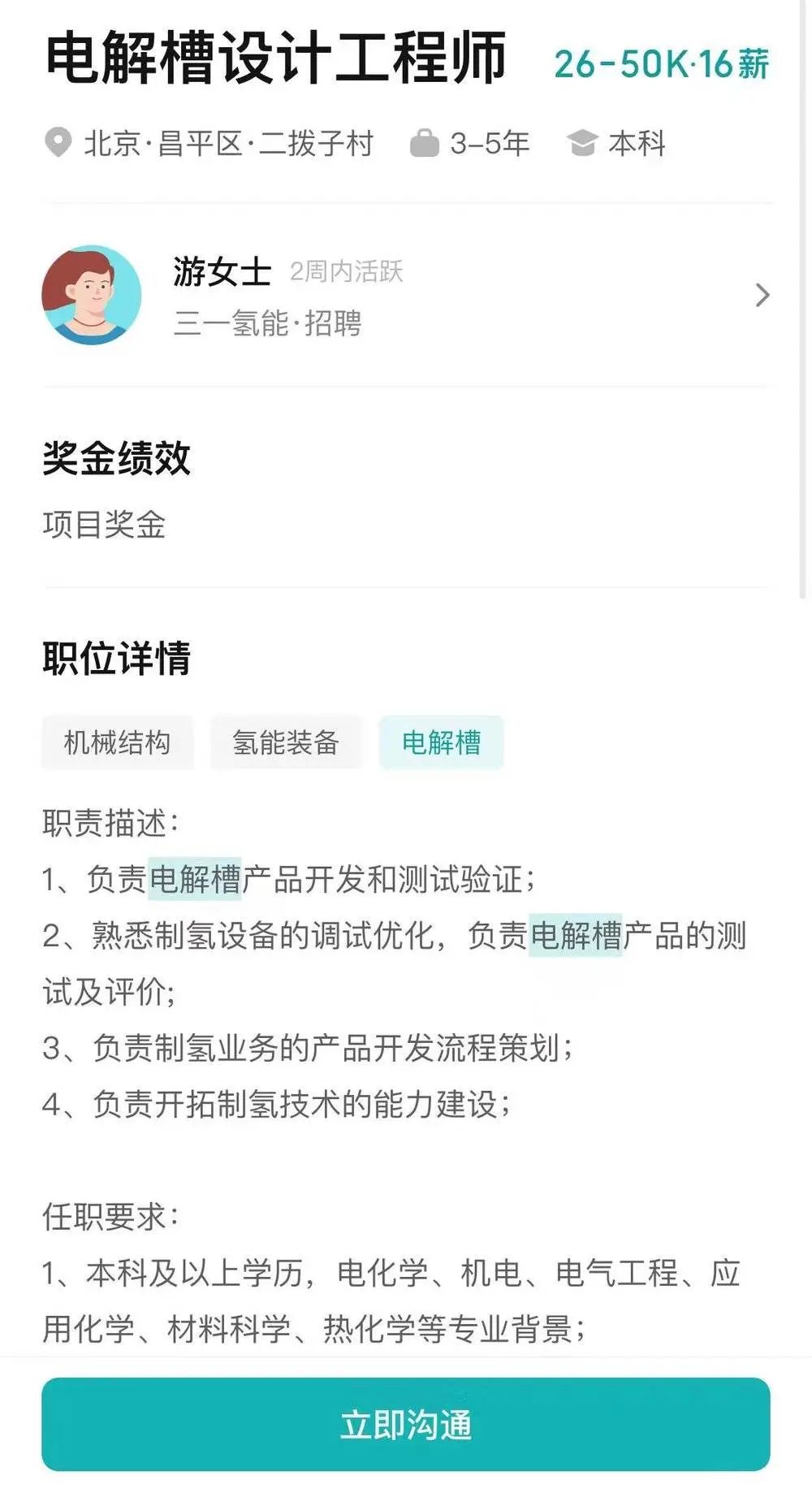

三一氫能在某招聘App發布的職位,電解槽設計工程師的年薪在40-80萬左右

電解槽市場的高度內卷,已經成為行業“毒藥”。去年堿性電解槽的單臺中標價格普遍在1000萬元左右,今年已經降到了700萬元。陽光氫能董事長彭超才此前告訴虎嗅,很多廠家為了業績,在項目投標時故意報一個極低的價格,根本不考慮成本,毫無理性可言。

內卷之下,電解槽“大標方”的趨勢頗為明顯。很多廠商一度想把電解槽越做越大,規避同質化競爭的同時,向市場“秀肌肉”。單臺堿性電解槽從兩三年前的500標方(Nm³/h),“卷”到了如今的1000標方到2000標方。

電解槽有限的市場,已經在大干快上的瘋狂之中,因過度競爭陷入內卷的泥潭。方偉認為:“氫能產業才剛剛開始,無論企業拿了部分訂單或在某個方面領先,都是短暫的。持續的技術迭代能力才是制氫設備和核心零部件廠商的屹立之本。”

因此,現階段綠氫要想快馬加鞭向下游迅速推廣,降本是一方面的壓力,從規模化應用角度來說,技術層面也要付諸更多的努力,用硬實力去征服市場。

(責任編輯:子蕊)

文章標簽:

氫能

免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池聯盟無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。

凡本網注明 “來源:XXX(非中國電池聯盟)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在一周內進行,以便我們及時處理。

QQ:503204601

郵箱:cbcu@www.astra-soft.com

凡本網注明 “來源:XXX(非中國電池聯盟)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在一周內進行,以便我們及時處理。

QQ:503204601

郵箱:cbcu@www.astra-soft.com

猜你喜歡

-

氫能源為經濟社會發展注入強勁動力

2024-06-04 09:19 -

氫能加速跑!2040年我國燃料電池車輛滲透率有望達到50%

2024-06-03 09:16 -

946萬元入股!油氣上市公司跨界氫能!

2024-05-28 10:53 -

以點帶面拓展應用場景示范 篤行不怠迎接氫能產業的春天

2024-05-24 09:47 -

“氫”風吹“綠”萬億大市場 四川如何練氫功

2024-05-23 09:19 -

氫能產業調查

2024-05-20 09:35 -

應用端“破局”,拓展氫能產業空間

2024-05-16 09:31 -

馬來西亞多舉措促進氫能產業發展

2024-05-15 09:28 -

作為電動賽道的“備胎”,氫能源合適嗎?

2024-05-13 09:55 -

氫能產業方興未艾 中小企業如何搶抓風口?

2024-05-12 09:54

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

專題

相關新聞

-

氫能源為經濟社會發展注入強勁動力

2024-06-04 09:19 -

氫能加速跑!2040年我國燃料電池車輛滲透率有望達到50%

2024-06-03 09:16 -

946萬元入股!油氣上市公司跨界氫能!

2024-05-28 10:53 -

以點帶面拓展應用場景示范 篤行不怠迎接氫能產業的春天

2024-05-24 09:47 -

“氫”風吹“綠”萬億大市場 四川如何練氫功

2024-05-23 09:19 -

氫能產業調查

2024-05-20 09:35 -

應用端“破局”,拓展氫能產業空間

2024-05-16 09:31 -

馬來西亞多舉措促進氫能產業發展

2024-05-15 09:28

本月熱點

-

2024鋰電池行研報告

2024-05-24 18:59 -

多個鋰電項目終止,重磅文件引導企業單純擴大產能!

2024-05-15 19:12 -

小米入局電池制造,與寧德時代成立合資公司!

2024-05-20 19:05 -

攜手多地政府,這家企業5月三大電池項目開工/簽約!

2024-05-21 18:46 -

重磅!新能源突傳三大利好!固態電池賽道即將爆發

2024-05-28 18:18 -

投資超25億元!這家鋰電企業擬在美國建設電池化學品項目

2024-05-22 19:20 -

又一10GWh項目開工,固態電池距離產業化還要多久?

2024-05-11 19:17 -

寧德時代、比亞迪、中創新航共同供貨蔚來“樂道”?

2024-05-09 18:48

微信公眾號

微信公眾號