動力電池之戰,仍然血紅一片

時間:2023-07-23 09:41來源:C次元 作者:張之棟

點擊:

次

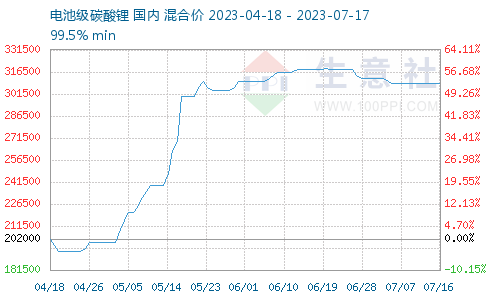

一個好消息,但也可能是壞消息:電池級碳酸鋰的價格,逐漸穩定在了30萬元/噸。

作為動力電池重要原材料,碳酸鋰價格的穩定,意味著動力電池產業鏈終究迎來了穩定期,新能源汽車市場也會因此受益;而不好的一面則是,短短3個月時間,碳酸鋰價格從低點,飆升了50%之多,如今30萬元/噸的價格,還是有些昂貴。

顯而易見,隨著能源革命的到來,電池作為能量載體,獲得了更多的機遇和可能性。但同時也因為電池技術的局限性,在諸多商業化應用場景之中,不能盡如人意。尤其是在新能源汽車領域,車企和消費者們,都迫切地需要更安全、充電更快、能量密度更高的動力電池。

需求往往是市場發展的前提,于是更多、更高需求下,各大動力電池企業趕趁“東風”,一飛沖天。在諸多電池廠商里面,寧德時代正是那當之無愧的佼佼者。

作為論證,就在不久前,《美國汽車新聞》發布了2023年全球汽車零部件供應商百強榜。其內,前4名依次為博世、電裝、采埃孚和麥格納國際,雖寧德時代暫列第5,卻是Top10中唯一一家中國企業。

得益于新能源汽車時代潮流的勢不可擋,國內以寧德時代為首的動力電池企業,飛速發展。時至今日,已然形成“一超多強”的市場格局。再加上比亞迪弗迪、中創新航、國軒高科等,共同組成了如今國內足夠龐大的動力電池產能布局。

但,強大并不意味著完美無缺。

根據中國汽車動力電池產業創新聯盟數據,今年上半年,國內動力電池累計產量293.6GWh,同比增長36.8%。而值得注意的還有,同期動力電池的銷量卻是256.5GWh,裝車量則僅為152.1GWh。

對比清晰,答案躍然紙上:要么,車企或某些團體,在“囤”電池;要么,動力電池市場的產能過剩,即將開始。

回顧曾經,隨著碳酸鋰價格的飆漲,動力電池成本直線飛升,不少車企大佬叫苦不迭,甚至直呼“在給寧德時代打工”。而這些問題的矛頭,統一指向了一件事:動力電池產業鏈利益分配不均,話語權不平衡。

事實上,當動力電池占到整車成本的40%以上的時候,車企們的利益就很難得到保障,甚至還會反過來被供應鏈綁架。而經過了一系列“斗爭”,尤其是今年新能源汽車市場“價格戰”愈演愈烈之后,動力電池行業正被倒逼著更加成熟,趨于合理化、規范化。

01

車企該不該自研電池?

不知從何時開始,車企們自研自造電池的聲音,逐漸弱了下來。有例為證,據36氪近日消息,蔚來已經推遲自制電池的量產,并放緩相關設備采購。

在今年2月份的時候,蔚來在合肥舉辦了“2023蔚來電池合作伙伴論壇”,彼時蔚來正式宣布了“蔚來電池科技合肥產業基地一期”的啟動建設,規劃產能40GWh。

本來是蔚來自研電池進入新階段,但令人意想不到的是,最近卻有消息流出:雖然目前廠房的建設仍在進行之中,但設備采購已經擱置。

或許是因為今年上半年蔚來市場表現欠佳,亦或者是因為動力電池行業波折不斷,蔚來決定在自研自造電池方面,更加謹慎一些。

但曾幾何時,李斌卻是公開表示過:蔚來汽車每個季度都將在芯片、電池等領域投入研發費用30億元。

從歷史的角度來看,分工合作當然是汽車行業一種成熟的發展方式,而且也正是因為這一原因,才催生出博世、電裝等諸多零部件巨頭。事實上,哪怕新能源汽車時代的到來,整個行業依舊是在按照原先慣性向前,所以才有了后來的寧德時代。

只不過,現在的問題在于,或許是因為新能源汽車發展得太快,市場矛盾變得尤為尖銳。

“廣汽突然搞電池,有沒有搞錯呢?沒搞錯。去年連礦都搞,礦、動力電池、儲能電池、充換電、電池銀行、電池回收、電池應用等等,我把整個產業生態已經全部建立起來,接下來我相信我的電池會很便宜。”

這樣的一幕,發生在今年6月的中國汽車重慶論壇上。

廣汽董事長曾慶洪旗幟鮮明地表示,關于動力電池,廣汽不僅要做,而且要全產業鏈的做。歸根結底,“爭奪產業鏈話語權”,就是一家老牌車企做到這一步的原因所在。

正如此前坊間傳得沸沸揚揚的“靈魂論”一般,車企需要在產品定義之中占據主導,以謀求足夠多的利益。而為寧德時代打工也好,為上游原材料供應商打工也罷,總之,當利益的天平開始偏移,市場總會出來“撥亂反正”,哪怕帶有不少的主觀性。

平心而論,在如今充滿不確定性的汽車市場中,與其說車企該不該自研電池,還不如問一句“能不能”;如果有能力的話,車企一定會自研。畢竟,在技術沒有突破性進展的情況下,動力電池那將近一半的整車成本,只有抓在自己手中,車企才能安心。

而這,也恰恰倒逼著動力電池行業,查缺補漏、日益成熟。

02

商用,商用,還是商用

畢竟是新的供應鏈體系建立,動力電池行業的發展,終歸會遇到各種各樣的困難,甚至會有人為了利益,囤積居奇、炒作概念……

但回歸根本,動力電池行業的長期主義,還是以技術創新為支撐。科學技術是第一生產力,動力電池行業更是如此。

今年6月,豐田的年度股東大會上,豐田汽車CTO中島裕樹表示,已經找到了很好的材料,能夠在2027年實現固態電池技術的商業化。而且據外媒報道稱,該技術可實現充電10分鐘,續航1200公里。

正當人們將信將疑之時,隨后的2023年中國汽車論壇上,寧德時代首席科學家吳凱對其反駁道:

“如果豐田說今天能量產全固態電池,我是持懷疑態度的,目前全行業誰都不具備量產全固態電池的能力。至于到2027年能否量產,作為技術人員,我也很難說得準確。”

事實上,關于固態電池的“傳說”,坊間早已傳的天花亂墜。可事到臨頭,終歸差了臨門一腳,亦或者說,不僅僅是固態電池,哪怕是鈉離子電池,也被攔在了大規模商業化落地的大門之外。

退一步講,不可一世的特斯拉,其4680電池不也是一拖再拖?

細數過去動力電池企業推出的電池品牌名,刀片電池、麒麟電池、龍鱗甲電池等,每家電池廠商,都在試圖用一種“打標簽”的形式,在市場中留下“印象分”。

但必須承認的一點,只有真正得到市場檢驗,能夠大規模商業應用的電池,才更容易得到消費者認可。

而這就要求,要么動力電池產品本身性能過硬,如比亞迪刀片電池,在比亞迪本身銷量帶動下,消費者口碑逐漸建立;要么有強大靠山背書,如寧德時代的M3P電池,據稱已經得到特斯拉訂單。

坊間消息,寧德時代的M3P電池將在Q3季度首發于特斯拉上海工廠生產的改款Model 3,所配備的電池包電量將從此前磷酸鐵鋰電池包的60kWh,升級為66kWh。此外,M3P沒還將應用于特斯拉后續的改款Model Y,統一更新換代。

顯而易見,無論是比亞迪的例子,還是寧德時代的例子,都在說明著商業化落地的重要性。所以除了技術創新,現階段的商業合作,亦是重中之重。

而且不容忽略的是,作為重資產、重規模的動力電池行業,必須找好下游承接者。否則的話,哪怕擁有足夠產能,也大概率會陷入到“賣不出去”的窘境。那么問題來了:

在動力電池大規模產能過剩之前,是否應該盡可能的去爭奪市場份額?

事實上,屬于動力電池行業的價格戰或許早已打響,中創新航、國軒高科等不僅僅在大規模布局產能,更是通過“以價換市”的方式,尋求更多的市場合作。

而且可以確定的是,在整個動力電池市場競爭的過程中,除了價格戰之外,還摻雜各種各樣的“產能戰”“技術戰”“品牌戰”“人才戰”……而戰爭最能催熟,曾經年輕氣盛的動力電池行業,終將在戰火硝煙中,一步步走向成熟穩重。

已然度過無序擴張階段的動力電池行業,穩中向好,未來可期。

(責任編輯:子蕊)

文章標簽:

動力電池

免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池聯盟無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。

凡本網注明 “來源:XXX(非中國電池聯盟)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在一周內進行,以便我們及時處理。

QQ:503204601

郵箱:cbcu@www.astra-soft.com

凡本網注明 “來源:XXX(非中國電池聯盟)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在一周內進行,以便我們及時處理。

QQ:503204601

郵箱:cbcu@www.astra-soft.com

猜你喜歡

-

成立不到4年融資37億歐元,歐洲電池獨角獸和寧德時代搶客戶

2024-06-04 09:49 -

氫能源為經濟社會發展注入強勁動力

2024-06-04 09:19 -

彭博新能源財經報告:鋰離子電池儲能勢將面對來自新型長時儲能的競爭

2024-06-03 10:31 -

低空經濟“起飛”,電池廠要講“新故事”

2024-06-03 09:48 -

氫能加速跑!2040年我國燃料電池車輛滲透率有望達到50%

2024-06-03 09:16 -

前4月湖北出口鋰離子蓄電池增長加快:企業發貨周期平均縮短1天

2024-05-31 18:56 -

日本電池戰略:拽著液態 提著全固態

2024-05-31 11:55 -

小商小販多手倒賣,“退休”電動自行車電池去向成謎

2024-05-30 20:12 -

超3000萬鈉電池訂單簽了!2024年十大鈉電訂單,最大贏家是它!

2024-05-30 11:23 -

起大早趕晚集,歐洲動力電池產業何時崛起?

2024-05-29 18:30

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

專題

相關新聞

-

成立不到4年融資37億歐元,歐洲電池獨角獸和寧德時代搶客戶

2024-06-04 09:49 -

氫能源為經濟社會發展注入強勁動力

2024-06-04 09:19 -

彭博新能源財經報告:鋰離子電池儲能勢將面對來自新型長時儲能的競爭

2024-06-03 10:31 -

低空經濟“起飛”,電池廠要講“新故事”

2024-06-03 09:48 -

氫能加速跑!2040年我國燃料電池車輛滲透率有望達到50%

2024-06-03 09:16 -

前4月湖北出口鋰離子蓄電池增長加快:企業發貨周期平均縮短1天

2024-05-31 18:56 -

日本電池戰略:拽著液態 提著全固態

2024-05-31 11:55 -

小商小販多手倒賣,“退休”電動自行車電池去向成謎

2024-05-30 20:12

本月熱點

-

2024鋰電池行研報告

2024-05-24 18:59 -

多個鋰電項目終止,重磅文件引導企業單純擴大產能!

2024-05-15 19:12 -

小米入局電池制造,與寧德時代成立合資公司!

2024-05-20 19:05 -

攜手多地政府,這家企業5月三大電池項目開工/簽約!

2024-05-21 18:46 -

重磅!新能源突傳三大利好!固態電池賽道即將爆發

2024-05-28 18:18 -

投資超25億元!這家鋰電企業擬在美國建設電池化學品項目

2024-05-22 19:20 -

又一10GWh項目開工,固態電池距離產業化還要多久?

2024-05-11 19:17 -

寧德時代、比亞迪、中創新航共同供貨蔚來“樂道”?

2024-05-09 18:48

微信公眾號

微信公眾號