動力電池“中場戰事”:4800GWh過剩產能誰來消化?

時間:2023-02-01 09:04來源:汽車預言家 作者:趙嘉琪

點擊:

次

進入2023年,國內動力電池廠商“亢奮”依舊。

1月28日,深圳市比克動力電池有限公司與江蘇省常州市簽訂戰略合作協議,比克動力將投資130億元在常州建設其大圓柱電池產線,預計建成后產能將達到30GWh。這也新年后動力電池領域的第一筆大宗投資。

在過去的2022年,動力電池的“突飛猛漲”令不少人印象深刻,同時也使得業內有關動力電池產能過剩的擔憂與日俱增。

對此,中國汽車動力電池產業創新聯盟副秘書長王子冬就曾公開表示:“2023年中國本土市場的新能源汽車增速很可能會下降,加上動力電池企業新建產能釋放,隨之電池供應一定會過剩。”此外,億緯鋰能董事長劉金成、中國科學院院士歐陽明高也都做出過類似的判斷。

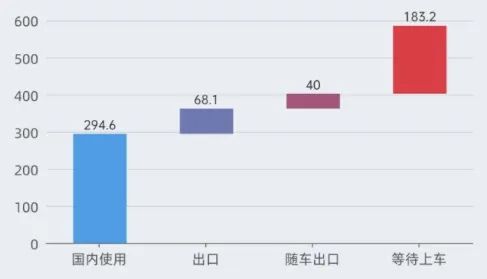

這番論斷并非空穴來風,據公開測算顯示,2022年,我國動力電池產量總計545.9GWh,與此同時,裝車量僅為294.6GWh,占比53.96%,即便加上108.1GWh的電池出口和隨車出口量,占比也僅為73.77%,根據歐美等國家79%-83%的評價指標,我國的產能過剩已成為既定事實。而當我們把時間刻度拉長,不難發現,我國動力電池的產裝差正在逐年擴大,這也預示著其產能過剩的風險仍在不斷疊加。

為何動力電池的產裝差會如此之大?未來動力電池市場還會延續這一勢頭?對此,企業該如何尋找破局之路?

1

電池廠商、整車企業雙重加碼

2022年,新能源汽車市場熱火朝天,全年銷量達到688.7萬輛,同比增長93.4%,對于動力電池的需求不斷攀升。在這樣的大背景下,身處上游的動力電池廠商自然心癢難耐,加速擴產增資。同時,由于原材料價格上漲的影響,提高庫存以應對價格風險成為行業的共識。

據統計,2022年寧德時代、比亞迪、中航鋰電、億緯鋰能、國軒高科、蜂巢能源等多家動力電池企業陸續宣布擴產計劃,擴產規模超過5000億元,規劃產能超過1000GWh。僅比亞迪一家,就先后在襄陽、長春、鹽城、南寧等七個城市簽約了擴產項目,新增規劃產能約187GWh。

自2022年年初以來,各大電池廠商的動力電池、儲能電池產業基地項目紛紛開工,產能規劃總量數額巨大。值得注意的是,這一系列舉動與政策的引導不無關系。2022年1月,國家發展改革委、國家能源局印發了《“十四五”新型儲能發展實施方案》,方案提出,到2025年,新型儲能商業化初期步入規模化發展階段、具備大規模商業化應用條件。其中,電化學儲能技術性能進一步提升,系統成本降低30%以上。進一步釋放出了針對電池企業的積極信號,為動力電池廠商的擴產提供了不小的底氣。

與此同時,迫于原材料價格上漲的壓力,越來越多的整車企業開始加強對動力電池的自主研發和生產線的把控,以此降低對于動力電池廠商的依賴。

2022年10月,蔚來、廣汽集團先后投資成立了各自的電池企業,開展動力電池的研發、生產、銷售等項目;2022年12月,小鵬汽車加速電池自研的布局,成立動力電池企業,注冊資本50億元。而除了這些后來者之外,行業內對于動力電池的焦慮早已蔓延到傳統車企,寶馬、奔馳、大眾、吉利、一汽、上汽等紛紛開始布局,通過自研、自建、合建、入股等方式進入動力電池領域。

電池廠商的超前生產、整車企業的組隊下場,都使得動力電池的庫存水平不斷提高,產量持續擴大,而疫情影響下整體車市都在下行,產裝差的持續擴大也就不難理解了。

此外,電池廠商與車企的供需不匹配也是造成產能過剩的一大原因。

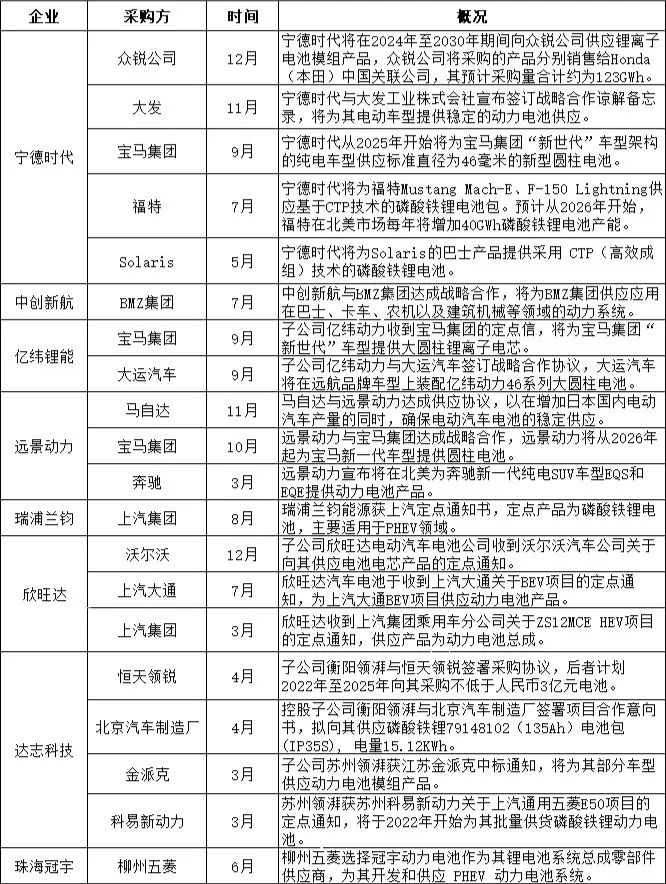

目前,大部分電池廠商對車企的供應制度為長期訂單模式,即與車企簽訂長期協議,長期供應。如去年9月,寧德時代與寶馬集團簽訂的一項長期協議中規定,從2025年開始,寧德時代將為寶馬集團“新世代”車型架構的純電車型供應圓柱電池;12月,寧德時代與本田達成協議,約定2024年到2030年,寧德時代為本田在中國的生產供應123GWh的純電動車動力電池。

這樣的情況下,訂單集中在頭部電池企業手中,刺激其繼續擴大生產;而拿不到訂單的邊緣企業,手中的產能得不到釋放,更加劇了產裝比的下降。占優的想要保持優勢,不占優的則想要再往上沖一沖。這就有些像經濟學中的囚徒困境,市場總量是固定的,每個企業都只能確定自己的最優解。于是種種權衡之下,最終所有入局的玩家都只能被迫選擇擴大生產。

2

產能過剩還會繼續嗎?

衡量產能是否過剩并非單個因素決定,需要從多方面進行考量,其中最主要最直接的因素還是需求。

據招商證券策略團隊研究,當一個產業的滲透率在5%-25%之間時,是其增長最快的階段;當滲透率繼續升高到25%-30%時,行業盡管仍然保持著較高的增長水平,但增速即將出現邊際遞減;而當滲透率達到30%-40%時,雖整體還會增長,但增速大概率開始下降。

新能源汽車同樣不能幸免,事實上,在新能源汽車一片叫好聲的2022年,其增長拐點已悄然來臨。數據顯示,2022年9月新能源乘用車零售銷量為61.1萬輛,10月零售銷售為55.5萬輛,下降約9.2%,雖11月回升至59.8萬輛,但仍未突破9月銷量高點,增速有所放緩。根據行業人士預測,2023年新能源乘用車市場銷量預計同比增長30%左右,由此將進入緩增長階段。

而且,隨著新能源國補的退出和油價的回落,新能源汽車的價格優勢將進一步縮小。有專家預計,2023年后國內新能源汽車銷量仍會繼續保持高增長,但增速將會有所下降,屆時動力電池的需求也必將會受到影響。到2025年國內新能源汽車市場需要的動力電池產能約為1000GWh到1200GWh。

與之相對應的,則是仍在瘋狂擴張的動力電池廠商們。據統計,到2025年,寧德時代規劃將產能擴充到839GWh,弗迪電池和蜂巢能源2025年的規劃產能為600GWh,中創新航和欣旺達為500GWh,國軒高科為300GWh,億緯鋰能為200GWh。目前,全行業對外公布的產能規劃已經達到4800GWh,是預估需求的4倍多,如果按照這個勢頭發展,未來大規模產能過剩的局面似乎已隱約可見。

但可以肯定的是,無論產能是否會過剩,動力電池的產能增長都不會停下。如今產業內正在經歷并正在擔憂的產能問題,與其說是一個危機,不如說是產業發展所必須經歷的“陣痛”。這場動力電池的“中場戰事”之后,市場必然會進入兼并重組階段,有人留下,有人出局。但更重要的是,當下身在局中的企業們如何抓住機遇,尋找生機。

3

參與國際競爭+提升技術水平:動力電池的破局之路

如今,中國正處在新能源汽車“彎道超車”的關鍵時期,動力電池產業及其核心技術的健康、穩定、長遠發展將成為這條路上的重要籌碼。因此,如何預防和應對這一風險,除動力電池廠商外,也是全行業都不得不思考的問題。

在不少業內人士看來,海外出口或將成為電池廠商釋放產能的最佳方案。這一方案在解決產能過剩問題的同時,也契合了當下產業鏈全球化的發展趨勢。

而日益壯大的電池企業們對于這一風險也早有感知,提前開始自救。截至目前,寧德時代、億緯鋰能、國軒高科、蜂巢能源、孚能科技、遠景動力等國內頭部企業在海外已建和在建的電池總產能已經超過300GWh。1月26日,寧德時代在其位于德國的首個海外工廠正式宣布啟動鋰離子電池電芯的量產,年產量預計最終達到3000萬枚電芯。未來,這一工廠將為歐洲的知名制造商供應電池。

值得注意的是,2022年,我國動力電池的出口量高達68.1GWh,占到總產量的12.47%。隨著全球化的加速和疫情限制的解除,可以預見,這一市場還將繼續擴大,為我國動力電池產能的釋放提供良好的“出口”。

此外,掌握更先進、更高效的電池生產技術,提升競爭力永遠是電池企業們跑贏這場競賽的最優捷徑。

在中國汽車動力電池產業創新聯盟副秘書長王子冬看來,一旦動力電池行業出現大規模的產能過剩,最直觀的反應就是市場的整合,大量缺乏經驗、技術水平低下的動力電池供應商將會面臨市場的無差別淘汰。

目前,動力電池的技術路線并不止一條,隨著新能源汽車市場結構的不斷完善,不同定位的車型采用的技術路線也會有所差異。因此,電池企業們還可以利用這一點,在更加細分的技術路線中掌握先機,進行差異化布局,從而提高自身的競爭力。

例如,作為二線電池企業,蜂巢能源長期圍繞技術創新不斷投入,“疊片電池”“短刀電池”“蜂云平臺”等陸續亮相,并發布了全新的高安全動力電池系統化解決方案——龍鱗甲電池。據韓國市場研究機構統計,2022年1-9月,蜂巢能源累計裝機量達到4.5GWh,同比增長152.9%,據全球動力電池累計裝機量第十。此外,蜂巢能源科創板IPO還在近日獲得受理,正式邁出了登陸資本市場的第一步。市場和資本反應的向好都在表明蜂巢能源技術創新的路子沒有走錯。

新能源汽車之爭,說到底仍然是技術的競爭、人才的競爭,身處其中的動力電池也不例外。正如億緯鋰能的董事長劉金成所說,未來全產業鏈都會出現產能過剩,唯一不會過剩的是質量上乘、成本低的電池。

文章標簽:

動力電池

免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池聯盟無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。

凡本網注明 “來源:XXX(非中國電池聯盟)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在一周內進行,以便我們及時處理。

QQ:503204601

郵箱:cbcu@www.astra-soft.com

凡本網注明 “來源:XXX(非中國電池聯盟)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在一周內進行,以便我們及時處理。

QQ:503204601

郵箱:cbcu@www.astra-soft.com

猜你喜歡

-

成立不到4年融資37億歐元,歐洲電池獨角獸和寧德時代搶客戶

2024-06-04 09:49 -

氫能源為經濟社會發展注入強勁動力

2024-06-04 09:19 -

彭博新能源財經報告:鋰離子電池儲能勢將面對來自新型長時儲能的競爭

2024-06-03 10:31 -

低空經濟“起飛”,電池廠要講“新故事”

2024-06-03 09:48 -

氫能加速跑!2040年我國燃料電池車輛滲透率有望達到50%

2024-06-03 09:16 -

前4月湖北出口鋰離子蓄電池增長加快:企業發貨周期平均縮短1天

2024-05-31 18:56 -

日本電池戰略:拽著液態 提著全固態

2024-05-31 11:55 -

小商小販多手倒賣,“退休”電動自行車電池去向成謎

2024-05-30 20:12 -

超3000萬鈉電池訂單簽了!2024年十大鈉電訂單,最大贏家是它!

2024-05-30 11:23 -

起大早趕晚集,歐洲動力電池產業何時崛起?

2024-05-29 18:30

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

專題

相關新聞

-

成立不到4年融資37億歐元,歐洲電池獨角獸和寧德時代搶客戶

2024-06-04 09:49 -

氫能源為經濟社會發展注入強勁動力

2024-06-04 09:19 -

彭博新能源財經報告:鋰離子電池儲能勢將面對來自新型長時儲能的競爭

2024-06-03 10:31 -

低空經濟“起飛”,電池廠要講“新故事”

2024-06-03 09:48 -

氫能加速跑!2040年我國燃料電池車輛滲透率有望達到50%

2024-06-03 09:16 -

前4月湖北出口鋰離子蓄電池增長加快:企業發貨周期平均縮短1天

2024-05-31 18:56 -

日本電池戰略:拽著液態 提著全固態

2024-05-31 11:55 -

小商小販多手倒賣,“退休”電動自行車電池去向成謎

2024-05-30 20:12

本月熱點

-

2024鋰電池行研報告

2024-05-24 18:59 -

多個鋰電項目終止,重磅文件引導企業單純擴大產能!

2024-05-15 19:12 -

小米入局電池制造,與寧德時代成立合資公司!

2024-05-20 19:05 -

攜手多地政府,這家企業5月三大電池項目開工/簽約!

2024-05-21 18:46 -

重磅!新能源突傳三大利好!固態電池賽道即將爆發

2024-05-28 18:18 -

投資超25億元!這家鋰電企業擬在美國建設電池化學品項目

2024-05-22 19:20 -

又一10GWh項目開工,固態電池距離產業化還要多久?

2024-05-11 19:17 -

寧德時代、比亞迪、中創新航共同供貨蔚來“樂道”?

2024-05-09 18:48

微信公眾號

微信公眾號