不自燃、續航不焦慮的電池離我們還有多遠?

時間:2022-04-01 17:49來源:WHYLAB 作者:WHYLAB

點擊:

次

水有三態 —— 液態、氣態和固態,現代硬盤主要有兩類,機械硬盤、固態硬盤;或許你有聽說過,其實電池也有「固態」的。

固態硬盤稱之為「固態」的解釋有多個版本,但通俗來說,它由固態電子存儲芯片矩陣列組成的,相比起以磁性材料為存儲介質的機械硬盤,其形態更為固定,故成為「固態硬盤」。

固態電池是否也是如此呢?

01

電池如何「固態」?

如今大多數的蓄電池,特別是鋰離子電池,其電解質都是液態的,可以稱之為「液態鋰離子電池」—— 而所謂「固態電池」其實就是與之相對的一種鋰離子電池技術。

我們知道,如今成熟的鋰離子電池內部的結構包括有正極(陰極)、負極(陽極)、電解質,還有分隔陰陽極(正負極)的隔膜。

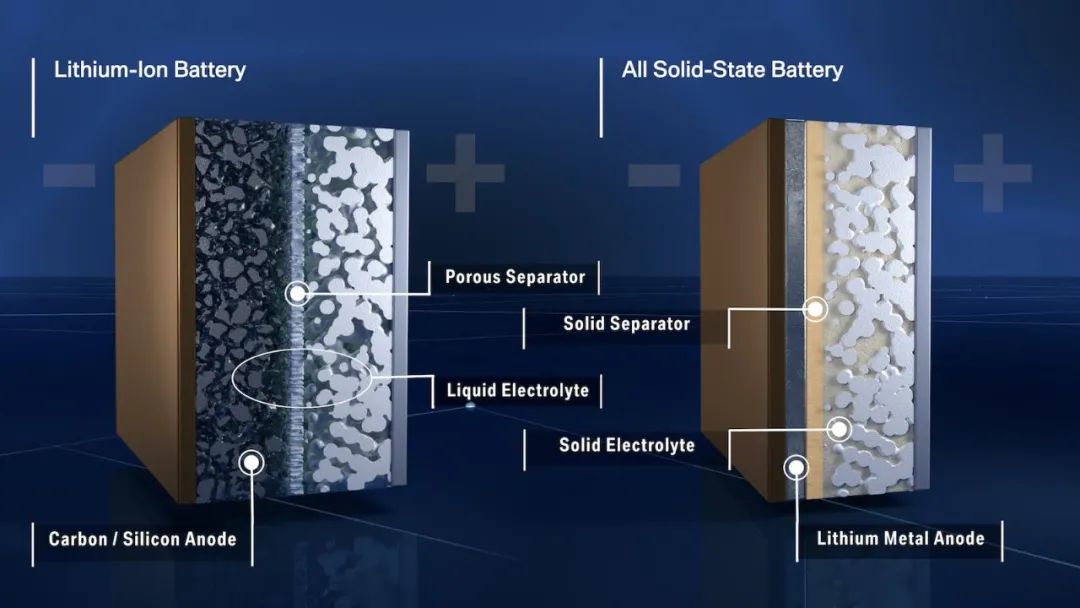

▲ 傳統鋰電池(左)與全固態電池(右)內部結構示意

而固態電池,將當中原本液態的電解質改為了固態材料,并去掉了獨立的隔膜結構。

當然,固態電池的類型也是多種的,以電解質來分,有氧化物、硫化物、聚合物等,它們都有不同的優勢和劣勢,成本上也各有優勢,這方面后面再聊。

02

電池為什么要固態?

聊到我們今天已司空見慣的「液態鋰離子電池」,總能找到它的槽點 —— 自鋰離子電池面世以來,它的進步仍趕不上我們的需求,即使是近幾年電動汽車的發展帶動了鋰電池技術的發展,今天的手機還得一天一充、電動汽車的續航仍比不上油車;即使配套的電池管理技術再怎么完善,電池本身的安全性的進步仍有限,仍時不時有手機電池自燃燒傷用戶、電動汽車自燃難以撲滅的新聞出現。

現實中,電池的容量和安全二者常常會處于博弈的關系中,例如被廣泛用作動力驅動的磷酸鐵鋰和三元鋰電池,前者能量密度略低、熱穩定性高(安全性較強)、不耐低溫、壽命長、成本較低,后者則與之相對,密度較高、熱穩定性較差(相對容易熱失控)、耐低溫、壽命較短、成本較高 —— 因此車廠們和電池廠會依據自身產品定位的取舍來選擇電池類型。

磷酸鐵鋰和三元鋰電池是如今鋰電池的縮影,而另一方面液態鋰離子能量密度已經貼近技術天花的 300Wh/kg 左右(實際密度更是低于這個值),而下一步摻硅等方法改進的傳統鋰電池,只能將理論天花板捅到 400Wh/kg 左右。

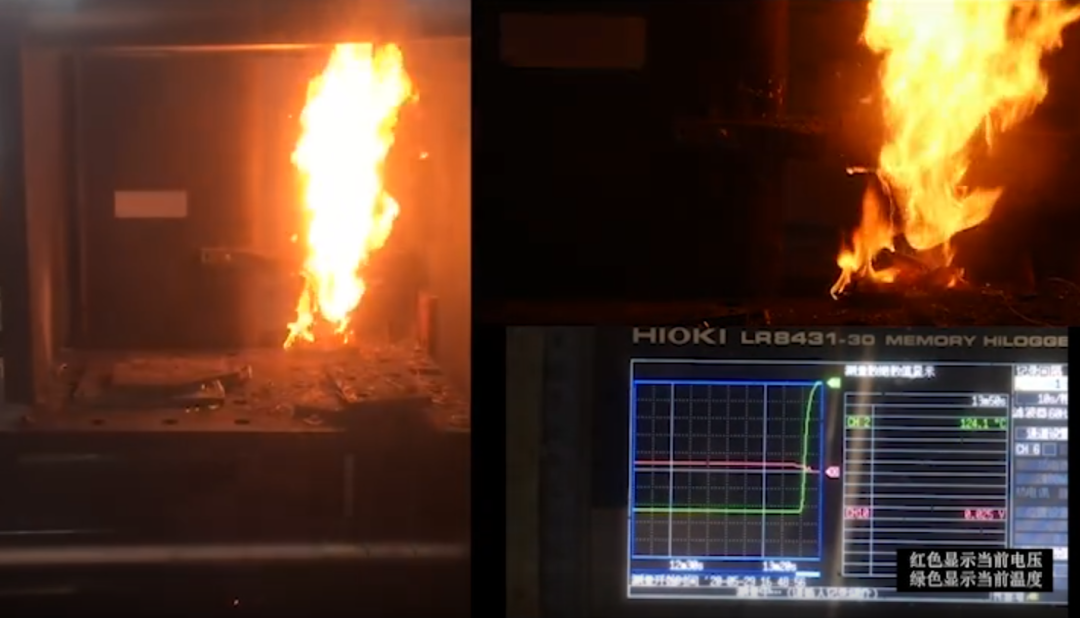

▲ 傳統三元鋰電池針刺實驗截圖(極易熱失控)

前面提到的安全問題,可以說是如今「液態」鋰離子電池的痛 ——在過充、電解質活性低等情況下,鋰離子若無法及時嵌入到石墨負極時,會在負極表面形成金屬鋰枝晶,一來會損失鋰離子,降低電池的容量,二來形成的金屬鋰枝晶可能會有刺穿陰陽極之間的隔膜,造成短路的風險,電池內部一旦短路,很有可能引起熱失控,引起自燃。

而固態電池,理論上能解決液態鋰電池的這兩個問題。

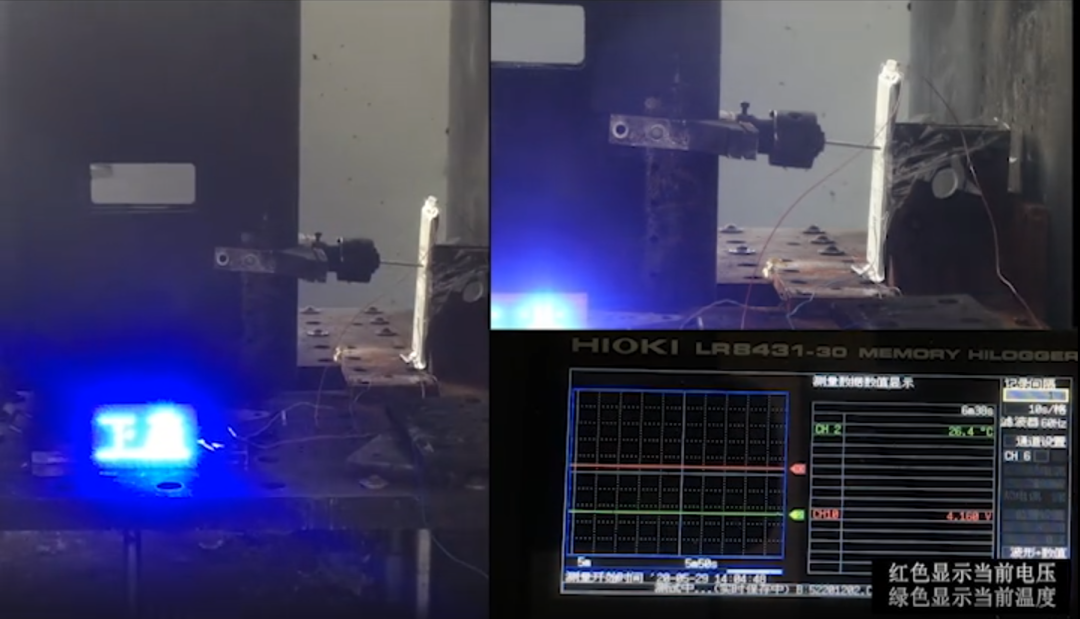

▲ 三元鋰固態電池針刺實驗截圖(不易產生熱失控)

首先固態電池的內部結構簡單,普通電池液態的有機電解液含有易燃的溶劑,固態電池的固態電解質則不需要,直接去掉了易燃的隱患,陰陽極之間就不需要額外的隔膜結構,即使電池遭到破壞,也不易發生自燃 —— 將鋰電池的安全性提升到另一個次元。

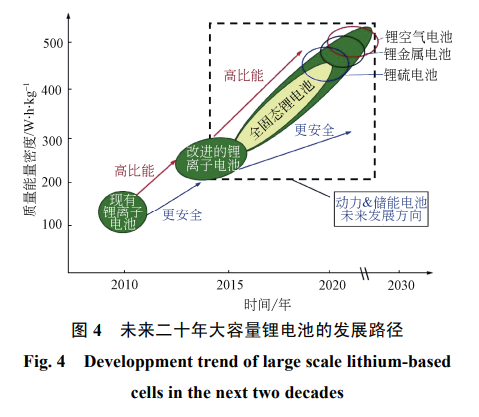

而容量方面,得益于固態電池穩定的結構,其能量密度能突破普通鋰離子電池 300Wh/kg~400Wh/kg 的天花板限制 —— 都說如今的鋰離子電池能量密度的天花板實際是安全性與堆料性能不斷博弈的結果 —— 例如三元鋰電池的正極(陰極)材料,就是利用了鎳的比能量高特性,才提升了鋰電池的能量密度,但鎳的含量高了,電池就越不穩定 —— 如果安全問題「解決」了,那么即使材料不變,鎳的含量可以進一步提升,而其它起穩定作用的元素則可以降低(如「鈷」),這樣的電池密度就再進一步提升。

(摘自:許曉雄的《全固態鋰電池技術的研究現狀與展望》)

以上兩點對于電池動力的汽車而言,都是利好的痛點改進 —— 一來提升電動汽車的安全性,二來大幅度提升電動汽車的續航能力和充電速度。

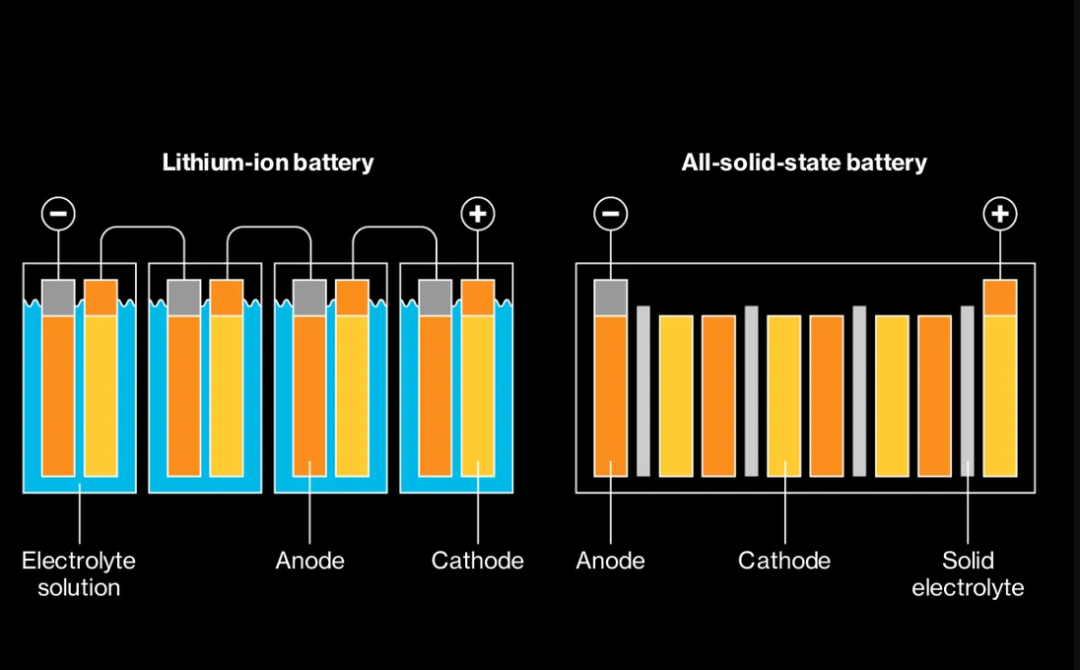

▲ 傳統鋰電池組封裝方式(左)與固態電池組封裝方式(右)

此外,還有重要的一點,就是動力電池組的封裝問題,傳統液態鋰電池組,一般是先生產出多個小電芯,再通過并聯 + 串聯的方式組合成更大電池組的,而電芯之間還需要有冷卻系統的布置,整個電池組本身的電芯的占比還不夠高;而固態電池,可以直接串聯堆疊封裝而無需冷卻系統的布置,這樣一來,相同空間內的電池組空間進一步壓縮,電芯占比提升,封裝的電池組容量也就再進一步提升了。

03

它離我們多遠?

最近有消息稱保時捷正研發的電動版 911 跑車將搭載固態電池,而這款固態電池將與 QuantumScape 共同合作開發;寶馬的首款固態電池車型或許最快于 2025 年上市;日產的首款固態電池計劃于 2029 年 3 月前推出。

而蔚來其實早在去年的 ET7 發布會上,就透露其第一款電動轎車 ET7 將會有搭載 150kWh (半)固態電池的超長續航電池包版本推出,最近的 ET7 終于開啟交付了,但這一版本卻仍未見蹤影,也沒有報價。

不過在最近的中國電動汽車百人會論壇上,這款電池的供應商「衛藍新能源」透露,用于這款車型的(半)固態電池將會在今年底、明年上半年正式量產交付,其能量密度可以來到 360Wh/kg 的水平,能換來 1000 公里的超長續航里程 —— 除了蔚來,衛藍新能源近期還獲得小米(小米長江產業基金)、華為(哈勃投資)等企業的進一步投資;而 SK、寧德時代、贛鋒鋰電等電池廠也開始加速固態電池的布局,可見已經有不少科技公司瞄準了固態電池的發展。

▲ 衛藍新能源 30Ah 固態電池電芯樣品

但值得注意的是,包括衛藍新能源在內,近期即將量產的固態電池實際上只是混合固態電池(根據液體含量不同俗稱半固態電池、準固態電池等),要實現真正的無液全固態電池,還需要一段時間來解決擺在面前的各種問題。

做全固態電池為什么那么難,這就不得不說到固態電解質對比起液態電解質的缺點了 —— 首先是鋰離子的通過率較低,它決定了電池內部陰陽極之間鋰離子的通暢性,前面提到的氧化物、硫化物、聚合物三種電解質類型里,數硫化物類電解質的通過率最高,但它的穩定性較弱,且成本較高;第二個問題出在固態材料的接觸程度遠低于液態材料,接觸面積小了,界面阻抗也就越高,鋰離子的通暢性再度受阻 —— 這都限制了材料能量的釋放。

而現階段的混合固態電池,是從液態到固態邁進的一種折衷技術路線,內部因含有液態電解質,這類混合固態電池其實還是會有隔膜的存在,不過安全性和能量密度理論上已經比普通液態電池高了。

中科院院士歐陽明高表示,2025年是液態電池向固態電池過渡的關鍵期;但實際上,全固態電池還需要新材料的研發、設計的革新、技術的成熟等方面跟上,要想真正實現全固態電池的量產,或許我們還有很長的路要走。

文章標簽:

電池

免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池聯盟無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。

凡本網注明 “來源:XXX(非中國電池聯盟)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在一周內進行,以便我們及時處理。

QQ:503204601

郵箱:cbcu@www.astra-soft.com

凡本網注明 “來源:XXX(非中國電池聯盟)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在一周內進行,以便我們及時處理。

QQ:503204601

郵箱:cbcu@www.astra-soft.com

猜你喜歡

-

兩年后才量產的全固態電池,能解決現在的續航焦慮?

2024-05-27 10:49 -

韓國SK On延長磷酸鐵鋰電池冬季續航

2024-03-14 09:10 -

有人日賺過億,有人日虧500萬,電池企業業績“得海外者得天下”?

2024-03-14 08:46 -

事關新能源車續航!全固態電池,何時實現商業化?中國科學家透露→

2024-03-12 10:04 -

續航1600公里的半固態電池就要來了

2024-02-27 22:27 -

極氪發“金磚”、蔚來測續航,寧德時代們會有壓力嗎?

2023-12-24 14:31 -

電動汽車續航里程只有原先七成,電池被“凍壞”了?看看權威怎么說

2023-12-22 17:37 -

充電10分鐘續航1200公里?刷屏的固態電池量產有多難

2023-07-19 08:39 -

動力電池高質量“續航”

2023-06-14 11:12 -

“淄博造”新能源汽車電池,充電3分鐘續航1080公里

2023-03-23 08:41

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

專題

相關新聞

-

兩年后才量產的全固態電池,能解決現在的續航焦慮?

2024-05-27 10:49 -

韓國SK On延長磷酸鐵鋰電池冬季續航

2024-03-14 09:10 -

有人日賺過億,有人日虧500萬,電池企業業績“得海外者得天下”?

2024-03-14 08:46 -

事關新能源車續航!全固態電池,何時實現商業化?中國科學家透露→

2024-03-12 10:04 -

續航1600公里的半固態電池就要來了

2024-02-27 22:27 -

極氪發“金磚”、蔚來測續航,寧德時代們會有壓力嗎?

2023-12-24 14:31 -

電動汽車續航里程只有原先七成,電池被“凍壞”了?看看權威怎么說

2023-12-22 17:37 -

充電10分鐘續航1200公里?刷屏的固態電池量產有多難

2023-07-19 08:39

本月熱點

-

2024鋰電池行研報告

2024-05-24 18:59 -

多個鋰電項目終止,重磅文件引導企業單純擴大產能!

2024-05-15 19:12 -

小米入局電池制造,與寧德時代成立合資公司!

2024-05-20 19:05 -

攜手多地政府,這家企業5月三大電池項目開工/簽約!

2024-05-21 18:46 -

重磅!新能源突傳三大利好!固態電池賽道即將爆發

2024-05-28 18:18 -

投資超25億元!這家鋰電企業擬在美國建設電池化學品項目

2024-05-22 19:20 -

又一10GWh項目開工,固態電池距離產業化還要多久?

2024-05-11 19:17 -

寧德時代、比亞迪、中創新航共同供貨蔚來“樂道”?

2024-05-09 18:48

微信公眾號

微信公眾號