趕超中國電動車?拜登過了電池難關再說

“芯片荒”還沒消停,電池供應苦厄又至,想追趕中國電動車產業的美國面臨兩大絆腳石,卻給了中國產業一個提醒。

“美國必須在電動車產能上超過中國。”

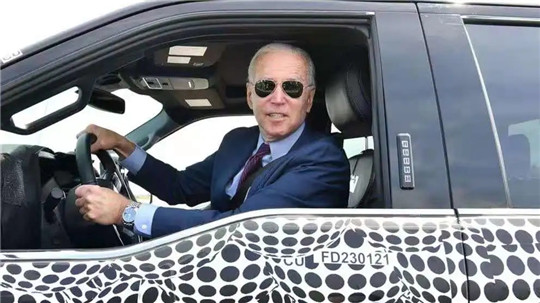

從福特F150 Lighting電動皮卡上下車的美國總統拜登,在福特羅格電動汽車中心拋出這句話,與之相伴的是高達1,740億美元的電動車投資。

拜登不是豪情滿懷,而是痛定思痛。畢竟面對“中國電動車銷量第一,美國第八”的現實,再回想奧巴馬時代對電動車的殷切目光,是不是有些“愧對祖輩”的意味?

畢竟,2010年奧巴馬不顧特勤局禁止總統駕車的規定、開著雪佛蘭沃藍達在白宮跑了好幾圈的時候,拜登正是奧巴馬的副手。

民主黨原本就熱衷于環保和新科技,你可以嘲笑奧巴馬不過是財閥和民主黨人為了樹牌坊而立的傀儡,但無論如何在奧巴馬身邊多年的拜登,對電動車有著無比的熱衷,這并不難理解。

只是十年過去,承接了雄心的拜登面對的新能源事業攤子依然不振,而且兩條攔路虎獠牙外露。

拜登政府在汽車產業方面的第一個棘手問題,是全球性的芯片危機,他手拿芯片嚴肅“喊話”的照片,也迅速“火遍”了世界。過去幾個月,拜登一直在著手解決芯片供應問題,他心里非常清楚,相關產業鏈的薄弱和供給短缺或將造成嚴重的國家安全漏洞。

但對于拜登拜登來說,電動汽車最為關鍵的“心臟”——電池,其產業鏈條在北美一直較為薄弱。伴隨著電氣化轉型的持續深入、電動車銷售體量繼續爆發式增長,電池生產與白宮新政間的矛盾將更為激烈,而電池供應鏈的“趕超”,其難度絕不亞于芯片產業的重塑與振興。

白宮將有大動作

路透社近日援引白宮一位高級官員的消息,拜登總統計劃將汽車強國的戰略進一步細化,而電池回收利用、重復使用鋰和其他電池制造核心金屬的策略或將最早在下周對外宣布。

拜登所代表的民主黨更關注環保議題,希望加速汽車零排放法規的完善,他們計劃到2030年,使大多數美國制造的汽車成為電動汽車,2040年則讓公路上的每輛車都成為電動汽車。但關鍵領域的供應鏈缺口,卻讓拜登傷透了腦筋。

最棘手的問題,是電池制造的原材料。

對于當下的美國來說,獲得足夠的鈷、鋰和其他原材料來支持電池生產,是電動汽車大規模生產的主要障礙。美國國內的礦山,一直面臨廣泛的監管障礙和環境方面的反對。

源頭上的問題,要從源頭上解決。

促進電池的回收利用將有助于拜登政府進一步實現環保目標,將廢舊的汽車電池分解或再利用,從而減少對采礦業的依賴。據白宮官員透露,政府正制定的戰略還包括實驗室層面的技術研究和開發,以促進已開采金屬的高效利用,當然,這也是圍繞鋰礦的又一個產業機遇。

數字更能說明問題。

根據研究機構IHS Markit的預測,去年全球電動汽車的銷量已突破250萬輛,預計2021年將增長70%,這種爆發式的增長還將一直持續到2040年。

美國政府估計,如果不進行回收利用,到2040年,這場電動汽車革命將直接導致800萬噸電池廢料被傾倒至美國垃圾填埋場。

如若白宮從現在開始推行回收新政,到2040年,電動汽車電池新銅源的需求或將減少55%,鋰礦則能節約25%,鈷和鎳的數字則是35%。

在拜登看來,外部力量亦有利可圖。

白宮的高級官員在上周透露了一個消息,曾拜登計劃依靠盟國的力量來獲取制造電池所需的大部分金屬,如加拿大、澳大利亞和巴西,并在美國國內專注于將原材料再加工。

但是,抱團盟國的計劃對美國自己的礦業公司將是一個巨大的打擊,這些本體企業原本希望政府能主要依靠國內采購,正如拜登的競選團隊去年秋天所暗示的那樣。

拜登善于謀算,在白宮看來,創造更多的就業機會要比振興本國的礦業公司劃算得多。正因為此,如若能解決電池生產對亞洲供應商的依賴、同時又能吸引國內的制造業機會,緩解新冠肺炎引發的失業狂潮,一舉兩得,何樂而不為?

“美國已落后于中國!”

前文也已簡單提過,拜登于5月拜訪了福特汽車,并在演講時強調了電動汽車市場的發展已經勢不可擋。但是在演講現場,他罕見地與中國做了對比,并承認目前中國在研發電動汽車方面已經遙遙領先,美國已經落后,應該奮起直追。

落后的維度,不止是銷量。

豐田汽車負責北美銷售的執行副總裁鮑勃·卡特(Bob Carter)近日表示,得益于美國電氣化車型的需求增長,豐田將考慮在當地擴建產能,或將部分電動汽車生產線轉移到美國。

但他后面卻補充了一句:

在豐田考慮在美國推行更大規模的本地化生產之前,需要謹慎考慮一個非常現實的難題,那就是目前北美電動車的供應鏈較為薄弱。

對供應鏈持焦慮態度的,不只豐田。

目前,包括鋰離子電池的短缺在內,都是跨國公司赴美建廠“望而卻步”的一大原因。特別是從這兩年開始,通用、福特以及一大批初創企業都提高了對電動汽車的產銷期許,但反觀美國目前的電池生產,根本無法滿足這些公司激進的電氣化生產擴張。

這是美國的短板所在,但好強的總統們顯然不愿依賴中國。白宮高管和立法者幾乎達成了一致意見,為了讓美國能在電動汽車生產方面保持長遠的競爭力,鋰離子電池必須加快實現本地化生產。

為了讓美國有優勢參與新一輪的產業競爭,拜登政府必須完成兩項主要任務,以確保后續汽車新政的順利推行——

第一個,主要針對電池制造商。

以美國為基地的電池實體們必須推動創新,最大限度地提高電池容量和產量,而政府和公共部門的舉措未來將持續推動這一進程。

第二個,主要針對原材料供應鏈。

這也是目前為止最困難的一個障礙。長期以來,北美作為一個產業整體,一直依賴進口來供應電池等零部件,包括鎳、鋰、石墨和鈷原材料的開采。但是,這些都恰好是中國電池產業鏈占上風的地方,如寧德時代這樣的巨頭。

畢竟,土地就是資源,特別是對于很多電池制造商,這是生產電池所需原材料的終極來源。澳大利亞和南美洲也有這樣的優勢,有潛力成為北美礦產供應的關鍵組成部分,但在地理上畢竟距離美國太遠,無形中給供應鏈帶來巨大的成本壓力。

巨頭的“聯合”

為了電池,美國車企們已經親自下場。

5月下旬,福特宣布將與韓國的電池制造商SK創新共同組建合資企業,這家名為“Blue Oval SK”的新公司將肩負在美國本地生產電芯和電池組的垂直整合任務。據悉,合資公司最早將在2025年左右實現量產,到2030年,福特預計在北美每年實現高達140千兆瓦時的電池產能。

不破不立。

福特是底特律汽車制造的典型代表,但這家擁有百年歷史的老牌制造商,也是到去年新掌門吉姆·法利(Jim Farley)上任后,才計劃自己制造電池。如果不推翻前任韓凱特(Jim Hackett)的既定路線,恐怕福特在下一輪的新四化轉型里將更加被動。

通用汽車的布局,比福特要早幾年。

早在2019年底,通用汽車聯合韓國LG化學發表了聲明,雙方將共同建立一家電動汽車電池合資企業,投資高達23億美元,預計于2022年正式完工。

不僅如此,LG化學和通用汽車的合資企業還在今年將業務擴展到電池回收,并與北美最大的電池回收公司Li-Cycle簽訂了回收廢電池的新合同。實際上,自2013年以來,通用汽車的電池再利用業務一直走在底特律三巨頭的前面,新合資公司涉足電池回收也是先人一步。

亞洲電池制造商們,也覬覦著商機。

在經歷了長達兩年的法律訴訟之后,韓國電池制造商LG化學與SK創新終于在今年4月握手言和。為了提升在美國市場的競爭力,兩家公司同意解決電動汽車驅動電池的技術爭議,結束這場馬拉松式的談判,用和解的方式避免了在美國市場最壞的制裁結果(此前傳言的禁售十年)。

為了利益,終究還是一笑泯恩仇。實際上,LG化學和SK創新在美國都有自己的獨立產能,就近服務北美的汽車制造商們,但即便如此,當下的美國依舊缺乏足夠的產能和產業鏈配套服務。

在未來,“聯合”將成電池產業鏈的關鍵詞,這一點,日本業界已走在“抱團”的前列。

今年4月,豐田汽車集團和住友金屬等五十多家日本公司在電動車驅動電池的供應鏈領域達成新的合作協議,并于東京召開了名為“電池供應鏈協會”,本田、日產、三菱商事以及旭化成等巨頭也都加入其中。

對于日系汽車制造商來說,伴隨著電氣化轉型駛入深水區,電池領域從原料到制造、再回收的一系列流程都被視為未來幾年炙手可熱的關鍵課題。按照目前的行業現狀看,鋰離子電池的原料稀有金屬大多在非汽車大國生產,就拿鋰來說,澳大利亞已占世界生產量的約6成,鈷的生產量也被剛果占據近7成的比重。

電池回收,新的破局點

雖然還未對外官宣,但多方信息均證實拜登政府正在投資一項新戰略,其中最關鍵的一個版塊,就是電池供應鏈中的回收利用。

所有的鏈條全部就位之后,整個體系的閉環才算完整,電動車產業也一樣。自從新能源事業成為各國不可動搖的發展方向以來,諸多業內人士的質疑聲音中,有一個議題還并沒有達成清晰共識:電動汽車壽命周期結束之后,廢舊電池該如何處理?

拜登的觸角,即將拓至新的“金礦”。

原材料給車企的壓力究竟有多大?

長期以來,電池的成本一直是大眾消費者購買電動汽車的最大阻礙,與傳統燃油車相比,電動汽車的價格溢價更高,麥肯錫曾做過一次統計,全球這一溢價平均為1.2萬美元。在早期,電池最大的成本在于復雜的組裝過程,但隨著技術和工藝的不斷完善,整個行業50%到75%的電池成本都取決于原材料。

伴隨著世界范圍內電動車銷售體量的不斷提升,鈷等關鍵礦資源的需求也與日俱增,成本方面也注定承壓。畢竟,礦產資源是有限的,供應受到限制時,以往的規模效應就不再起作用了,對于那些習慣用規模化生產來降低成本的制造商來說,這是一個新的挑戰。

推行電池回收再利用,已勢在必行。

在北美,特斯拉較為超前。

長期擔任特斯拉首席技術官的斯特勞貝爾(JB Straubel)是美國鋰電池系統設計的先驅,作為聯合創始人,他曾幫助特斯拉從硅谷的一家初創公司成長為目前汽車行業最高估值的制造商。2019年,這位擅長電池管理的功臣離開特斯拉,在美國內華達州創立了Redwood Materials,愿景是打造一家全球頂級的電池回收和電池材料公司。

Redwood Materials的主要業務之一,就是從廢舊電池中提煉金屬,將耗盡的電池轉化為有價值的資源,并為特斯拉等制造商尋找生產電池所需的核心材料。

實際上,電池回收的市場非常龐大。全球綜合數據資料庫Statista做過估計,到2030年,回收鋰離子電池的市場每年的價值可能達到180億美元,而2019年這一領域的市場價值僅為15億美元。

拜登的汽車產業新政,左手必須狠抓芯片,右手又必須緊握電池產能的主動權。世人只看當下的“芯片荒”如何越演越烈,殊不知電池供應鏈的薄弱同樣是“卡脖子”的棘手難題,且從長遠看,后者的攻堅難度似乎更大,耗時也將更漫長。

而拜登對于美國汽車的煩惱,亦遠不只芯片和電池。

(責任編輯:子蕊)凡本網注明 “來源:XXX(非中國電池聯盟)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在一周內進行,以便我們及時處理。

QQ:503204601

郵箱:cbcu@www.astra-soft.com

-

歐美全面 “圍剿” 下,中國鋰電全球化的勢與劫

2024-05-22 14:48 -

IEA報告:全球電池產能創新高,中國占全球80%!

2024-05-21 12:27 -

美宣布對鋰電池等中國商品加征關稅 產業鏈人士:出口市場北美占比不大

2024-05-15 12:16 -

中國氫能產業發展進入快車道

2024-04-29 08:15 -

港媒:中國力爭成為氫能產業領導者

2024-04-25 10:22 -

中國電池江湖:寧德時代與車廠博弈往事

2024-04-24 09:19 -

固態電池:顛覆性革命的彷徨、掣肘與變數

2024-04-22 09:54 -

全球鋰電看中國:產量比重高達75%,前十企業中占6席

2024-04-18 08:26 -

氫能應用取得新突破 產業鏈駛入快車道

2024-03-25 09:42 -

2024年中國動力鋰電池行業上市公司市場競爭格局分析

2024-03-21 11:25

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

-

歐美全面 “圍剿” 下,中國鋰電全球化的勢與劫

2024-05-22 14:48 -

IEA報告:全球電池產能創新高,中國占全球80%!

2024-05-21 12:27 -

美宣布對鋰電池等中國商品加征關稅 產業鏈人士:出口市場北美占比不大

2024-05-15 12:16 -

中國氫能產業發展進入快車道

2024-04-29 08:15 -

港媒:中國力爭成為氫能產業領導者

2024-04-25 10:22 -

中國電池江湖:寧德時代與車廠博弈往事

2024-04-24 09:19 -

固態電池:顛覆性革命的彷徨、掣肘與變數

2024-04-22 09:54 -

全球鋰電看中國:產量比重高達75%,前十企業中占6席

2024-04-18 08:26

-

2024鋰電池行研報告

2024-05-24 18:59 -

多個鋰電項目終止,重磅文件引導企業單純擴大產能!

2024-05-15 19:12 -

小米入局電池制造,與寧德時代成立合資公司!

2024-05-20 19:05 -

攜手多地政府,這家企業5月三大電池項目開工/簽約!

2024-05-21 18:46 -

重磅!新能源突傳三大利好!固態電池賽道即將爆發

2024-05-28 18:18 -

投資超25億元!這家鋰電企業擬在美國建設電池化學品項目

2024-05-22 19:20 -

又一10GWh項目開工,固態電池距離產業化還要多久?

2024-05-11 19:17 -

寧德時代、比亞迪、中創新航共同供貨蔚來“樂道”?

2024-05-09 18:48

微信公眾號

微信公眾號