劍橋大學Clare P. Grey最新評述:未來10年,鋰離子電池該去向何方?

時間:2021-01-21 11:55來源:深水科技咨詢 作者:深水科技

點擊:

次

背景介紹

鋰離子電池最初先在便攜式電子產品中實現了商業(yè)化,如今已廣泛應用在電動車、電動工具、醫(yī)療設備、無人機、衛(wèi)星和規(guī)模化儲能裝置中,遍及日常生活的方方面面。大力推廣鋰離子電池的使用,還有利于減少碳排放量,抑制全球氣候變暖。盡管當下商業(yè)化的鋰離子電池經過體系優(yōu)化,可運行長達數十年,但其能量密度已接近了電極材料的理論極限,進一步從正極中脫鋰將導致不可逆的結構變化或晶格中的氧損失,負極也沒有足夠的空位去容納更多的鋰離子。為此,隔膜和集流體正變得更薄,以及通過包覆、電解質添加劑和形貌優(yōu)化來提高電池的工作電壓。

同時在大規(guī)模的生產中,資源問題也至關重要,從便攜式電子產品中使用的LiCoO2到電動車中使用的高鎳材料,Co資源以及Ni資源的儲量都十分關鍵,這也促使了一大部分人使用了儲量更為豐富的、但電壓更低的LiFePO4材料。

針對當下鋰離子電池的現狀,迫切需要一個系統(tǒng)的方法去提高電池的能量密度同時保持長的使用壽命和良好的安全性,并需要兼顧大批量生產所帶來的的資源問題。那么在如今百花齊放的鋰離子電池市場,未來的發(fā)展之路該去向何方?

成果簡介

近日,劍橋大學ClareP.Grey對未來十年鋰離子電池的發(fā)展進行了展望,指出傳統(tǒng)的鋰離子電池并沒有達到其極限,許多工程和化學方法仍然可用來提高它們的性能,但需要多種策略整體協調。作者從基礎科學的角度總結了未來十年鋰離子電池的發(fā)展方向,指出了為推進鋰離子電池革命性變革,未來需要進一步進行的研究工作,該評述以“Prospectsfor lithium-ion batteries and beyond-a 2030 vision”為題,發(fā)表在Nature Communications上。

圖文導讀

鋰離子電池的研究工作引起了全球范圍的廣泛關注,當下研究的重點是在追求更高性能的同時減少性能衰減、增加循環(huán)壽命,因為當電壓和容量升高時,衰減會變得嚴重,例如當更多Ni和Si被分別添加到正極和負極時,循環(huán)性能會降低。進一步推進相關研究需要開發(fā)新的實驗設備和理論模擬模型,例如通過原位測試,其能研究電池更為真實的運行狀態(tài),且具有高的時空分辨率和靈敏度;通過固態(tài)核磁共振(NMR)技術,利用動態(tài)核極化(DNP)手段增強SEI膜的信號,更為全面地了解鋰金屬-SEI膜界面,該手段在研究電池無處不在的界面上將發(fā)揮著越來越重要的作用。下文,一些具體的挑戰(zhàn)將被詳細討論。

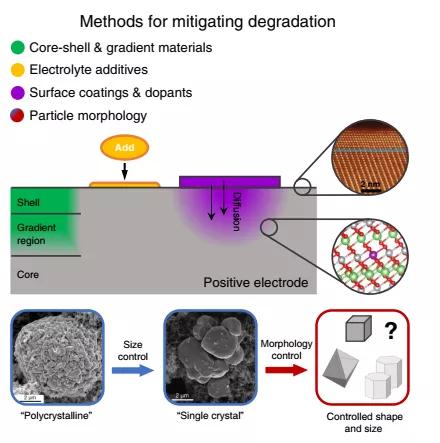

正極:隨著正極材料往更高的電壓和更高的鎳含量發(fā)展,加速了電極表面巖鹽層(RSL)的生長以及伴隨而來的氧損失,造成了電解質的氧化,大大降低了電池的循環(huán)壽命,這些問題在未來幾年必將得到強烈的關注,而圖1總結了當前和未來提高高鎳層狀正極材料循環(huán)壽命的相應策略:制備核-殼結構正極顆粒,例如使用更為穩(wěn)定的低鎳含量成分作為電極表面,降低電極-電解質的反應活性,高鎳成分作為中心核提高能量密度;通過加入電解質添加劑,在電極表面形成保護層,以改善電池循環(huán)壽命和安全性;通過各種手段對電極材料進行表面包覆來清除腐蝕性HF、電解質成分到電極表面的物理障礙、抑制活性材料的氧損失來減緩RSL層生長以及與電解質發(fā)生其他化學反應,從而提高電池循環(huán)壽命和穩(wěn)定性;對表面包覆的電極進行退火處理,制備具有更高化學穩(wěn)定性的表面摻雜電極材料,可以有效抑制表面巖鹽層的生長;增加一次顆粒尺寸,例如從多晶材料轉變成單晶材料,未來還可進一步調控顆粒的形狀和尺寸。然而,所有這些策略都需要將一些基本概念和鋰離子電池復雜的多過程行為聯系起來,這需要仔細的實驗和理論研究。

圖1.提高LiMO2正極循環(huán)壽命的潛在策略

負極:常見的負極改性策略是用硅或氧化硅替代石墨,因為它們的理論能量密度要比石墨高出5~10倍。然而實際使用情況仍存在較多問題,氧化硅在首圈循環(huán)時存在極大的不可逆容量損失,這是由于Li2O和Li4SiO4等無機成分的形成,而硅負極大的體積形變和不穩(wěn)定的負極界面層,使其在循環(huán)圈數超過300-500圈時,很難保持高的庫倫效率。當下許多商業(yè)化電池,采用添加少量的SiOx(2-10%)到石墨負極中,適度增加容量。為了提高庫倫效率和實現使用更高含量的Si,還采用了聚合物和碳包覆,以及添加不同的電解質添加劑等措施。同時,還可以限制硅被鋰化的程度最大限度減少體積膨脹,形成更加穩(wěn)定的SEI層。另外,石墨-硅復合負極也帶來了其他新的挑戰(zhàn),包括由于Si的膨脹/收縮導致石墨的機械研磨,以及為了提高體積能量密度壓延石墨導致更多的機械研磨。盡管Si將在未來的電池技術中發(fā)揮作用,但在增加能量密度的同時,降低了電池的循環(huán)壽命和安全性,這是否值得?答案或許因領域而異,而Si很有可能在對于循環(huán)壽命和安全性要求沒那么高的電池中發(fā)揮更大的作用。

電解質和電池其他成分:為了提高電極活性材料的體積占比,近年來集流體和聚合物隔膜已經變薄,高負載也能通過增加活性層的厚度、降低粘結劑的比例和活性材料孔隙率實現,所有這些均需要提高電解質的離子傳輸來維持電池的倍率性能。因此,新溶液化學(例如新溶劑體系,高鹽濃度體系)的傳輸性能和分子結構正逐漸被理解。此外,在各種各樣的溶液和環(huán)境(溫度、電壓)條件下SEI膜的結構和穩(wěn)定性也必須被更好地表征。這些見解將助力電解質添加劑/電極包覆的優(yōu)化開發(fā),以實現可替代的電解質體系,同時維持電池的循環(huán)壽命。無論是現在還是將來,對以上體系進行密集的基準測試和壽命分析仍是十分必要的。最后,在大規(guī)模應用之前,需要充分評估其成本和安全性。

下一代材料和電池:

(1)尋找新型的鋰離子電池電極材料:首先它必須是可規(guī)模化的,同時其可提供的能量密度也必須考慮在內。通過大數據庫去篩選預測電極時,需考慮其在電池循環(huán)過程中能否保持結構穩(wěn)定,以及合成的可能性。

(2)根據不同的應用領域和場景,選擇不同類型的電池:例如鈦酸鋰(LTO)電池可應用在快充領域,同時安全性和高低溫性能表現也十分優(yōu)異;可輸出不同電壓的電池可能更適合微電子應用(例如計算機芯片),無需進行DC-DC轉換,并更容易與能量收集電子設備結合;而醫(yī)療類電池成本或許不是最重要的,但安全性卻放在了最突出的位置。

(3)替代傳統(tǒng)的液態(tài)電解質,例如離子液體,高鹽濃度電解質和固態(tài)電解質:比如鋰金屬作為負極受到了廣泛的關注,但鋰枝晶的形成一直是個安全隱患,因此鼓勵發(fā)展基于固態(tài)電解質的全固態(tài)電池。

(4)發(fā)展陰離子氧化還原反應-例如鋰空電池,鋰硫電池等:例如在鋰硫電池中,硫離子S2-被可逆氧化成多硫化物和單質硫S。而當陰離子為氧離子時,情況則顯著不同,其可與陽離子氧化還原反應同時發(fā)生,比如常說的富鋰材料,其往往會造成氧損失和結構不穩(wěn)定,電壓衰減較為嚴重,如何抑制氧損失,避免結構變化是未來需要努力的。(5)發(fā)展除Li之外的其他堿金屬體系電池:比如Na,Mg,Ca,Al,相較之下,Na離子電池體系與Li離子電池體系最為接近,但仍有顯著不同,由于Na更大的尺寸半徑,其具有不同的配位環(huán)境和晶格(例如石墨不能容納Na+),同時Na鹽在SEI中具有更高的溶解度,這也意味著需要不同的電解質添加劑。(6)發(fā)展氧化還原液流電池

總結和展望

作者認為未來10年,鋰離子電池的發(fā)展仍存在許多挑戰(zhàn),而相關基礎科學研究對于突破當下鋰離子電池存在的瓶頸十分關鍵,為了進一步提高電池性能,我們需要在電極材料結構控制、電池界面結構控制、實驗表征設備以及理論模型設計上加大研究,加深我們對整個電池非平衡系統(tǒng)的理解,推動鋰離子電池的革命性變革。

參考文獻

Clare P. Grey* & David S.Hall. Prospects for lithium-ion batteries and beyond-a 2030 vision.Nature Communications, 2020, 11, 6279.

DOI: 10.1038/s41467-020-19991-4

https://www.nature.com/articles/s41467-020-19991-4~

免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池聯盟無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。

凡本網注明 “來源:XXX(非中國電池聯盟)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在一周內進行,以便我們及時處理。

QQ:503204601

郵箱:cbcu@www.astra-soft.com

凡本網注明 “來源:XXX(非中國電池聯盟)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在一周內進行,以便我們及時處理。

QQ:503204601

郵箱:cbcu@www.astra-soft.com

猜你喜歡

-

密歇根大學列出鋰金屬固態(tài)電池的主要問題 以推動其商業(yè)化發(fā)展

2021-06-07 08:38 -

南京大學金鐘課題組設計介觀結構鋰負極材料用于高比能鋰金屬電池

2021-06-04 08:53 -

得州農工大學開發(fā)新型無金屬多肽電池 可根據要求進行降解

2021-05-15 13:19 -

哈佛大學團隊打造新型固態(tài)鋰金屬電池:10-20分鐘為電動汽車充滿電

2021-05-14 10:53 -

阿爾托大學開發(fā)電池回收新方法 不需要破碎或溶解電池

2021-05-11 21:28 -

花王與大學合作研發(fā)用汗水發(fā)電的生物電池

2021-05-07 09:15 -

昆士蘭大學開發(fā)新型石墨烯-鋁電池 比當前鋰離子電池的壽命長3倍

2021-04-29 08:47 -

吉林大學于吉紅院士科研團隊在固態(tài)鋰空電池研發(fā)方面取得重要進展

2021-04-23 09:57 -

四川大學在下一代高性能鋰離子電池研究方面取得新進展

2021-04-14 09:13 -

牛津大學、牛津儀器和亨利·羅伊斯研究所達成合作 加速開發(fā)下一代電池

2021-03-17 08:31

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

專題

相關新聞

-

密歇根大學列出鋰金屬固態(tài)電池的主要問題 以推動其商業(yè)化發(fā)展

2021-06-07 08:38 -

南京大學金鐘課題組設計介觀結構鋰負極材料用于高比能鋰金屬電池

2021-06-04 08:53 -

得州農工大學開發(fā)新型無金屬多肽電池 可根據要求進行降解

2021-05-15 13:19 -

哈佛大學團隊打造新型固態(tài)鋰金屬電池:10-20分鐘為電動汽車充滿電

2021-05-14 10:53 -

阿爾托大學開發(fā)電池回收新方法 不需要破碎或溶解電池

2021-05-11 21:28 -

花王與大學合作研發(fā)用汗水發(fā)電的生物電池

2021-05-07 09:15 -

昆士蘭大學開發(fā)新型石墨烯-鋁電池 比當前鋰離子電池的壽命長3倍

2021-04-29 08:47 -

吉林大學于吉紅院士科研團隊在固態(tài)鋰空電池研發(fā)方面取得重要進展

2021-04-23 09:57

本月熱點

-

2020年鋰電池行業(yè)研究報告

2021-05-11 11:24 -

突發(fā)|深圳一鋰電企業(yè)停止經營、解散員工!

2021-05-11 10:02 -

4月我國動力電池裝車量同比上升134.0%

2021-05-13 08:26 -

如何看待Pack內鐵鋰和三元混用

2021-06-01 09:25 -

可充電中性鋅空氣電池:進展,挑戰(zhàn)和未來

2021-05-19 10:59 -

揭開贛鋒鋰業(yè)的家底

2021-06-03 09:46 -

“電池荒”來襲,生產純電動汽車的車企要被卡脖子了?

2021-06-01 21:22 -

關于征集《鋰離子電池用連續(xù)式真空干燥系統(tǒng)技術規(guī)范》等兩項行業(yè)標準的函)征求意見程序

2021-05-31 22:53

企業(yè)微信號

企業(yè)微信號 微信公眾號

微信公眾號