水氣變換制氫新策略

時間:2019-02-12 14:02來源:中國科學報 作者:張晶晶

點擊:

93

次

伴隨著第四次工業革命,全球向新能源轉型已經開始,由高碳向低碳、非碳發展,正在經歷從化石能源向氫能等非化石能源過渡的第三次能源體系重大轉換。氫能作為氫的化學能表現為物理與化學變化過程中釋放出能量,是具有二次能源屬性的一種重要的能源類型。

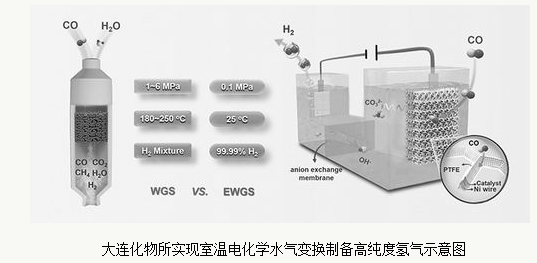

目前,水氣變換(WGS)反應(CO +H2O→H2+CO2)是工業上大規模制備氫氣的主要方法。但WGS過程通常需要在高溫(180℃~450℃)和高壓(1.0~6.0MPa)的條件下進行。

近日,中國科學院大連化學物理研究所催化基礎國家重點實驗室研究員鄧德會團隊首次提出并實現了一種高能量效率制備高純氫氣(>99.99%)的新策略:室溫電化學水氣變換(EWGS)反應。相關論文成果發表在《自然—通訊》上。

WGS:傳統方法痛點多

目前,工業上制氫的方法主要有三種:一是以煤、石油和天然氣為原料得到CO,再通過水氣變換制氫;二是甲醇重整制氫;三是電解水制氫。其中水氣變換反應是大規模制氫的主要方法。該方法的優點是技術成熟、適用范圍廣、規模大。

2017年,全球主要人工制氫原料的96%以上都來源于傳統化石資源的熱化學重整,僅有4%左右來源于電解水。煤炭和天然氣同樣是我國人工制氫的主要原料,占比分別為62%和19%。《中國氫能產業基礎設施發展藍皮書(2018)》數據顯示,2016年中國氫氣產量約為2100萬噸,其中煤制氫占比62%,為主要的氫氣來源;天然氣制氫其次,占比19%。

但水氣變換反應(WGS)卻有一個嚴重的缺點,其所需要的反應條件十分苛刻,需要在180°C~450°C的高溫、1~6 MPa高壓條件下進行。除了苛刻的反應條件之外,通過WGS反應制得的氫氣往往含有1%~10%的CO殘留及反應產物CO2和CH4等,需要進一步的分離純化才能進行下游的應用。

長期以來,科學家們都希望能發展更經濟、更環境友好的方法,在溫和條件下直接制備高純氫氣。鄧德會團隊經過長期探索,結合電化學反應原理,巧妙地將WGS的氧化還原反應拆分為彼此分離的兩個半反應,首次提出了一種能在常溫常壓下直接制備高純氫氣的電化學水氣變換概念。

EWGS:巧思解決傳統痛點

中國科學院大連化學物理研究所研究員鄧德會在采訪中告訴《中國科學報》,他從博士階段開始,就在從事多相催化領域的研究——“涉及很多C1分子的催化轉化,這一直都是傳統熱催化的熱點和難點”。

與此同時,他也接觸了很多電催化的研究,所以一直希望能用電催化的方法來解決傳統熱催化難啃的硬骨頭。

“比如涉及CO分子的EWGS反應,其反應一直都需要高溫、高壓的苛刻條件,且產物分離困難,能解決里面的任何一個問題都是極具挑戰的。”

在2015年,他就產生了一個想法:能否利用電化學的原理,將WGS反應分成電化學的兩個半反應來進行呢?如果能這樣做,那么就可以利用電能來代替熱能,提高能量效率,并從原理上避免產物的分離,直接在室溫下制備高純氫氣,從而徹底解決傳統WGS反應的三個痛點。

巧思是關鍵,但也只是一個起點。真正實現WGS向EWGS的進化經過了一段漫長的探索。鄧德會介紹說,他首先和同事們篩選了大部分已知的傳統WGS較好的催化劑,但結果發現大多數的WGS催化劑在EWGS上是沒有效果的;經過大量篩選之后,終于選定了Pt基催化劑,但該催化劑制氫效率當時卻是極低的。

經過探索攻關,團隊最終發現了兩個影響反應活性的重要因素:CO分子在水溶液里的擴散和催化劑的本征活性。發現這兩個因素之后,他們有針對性地進行了優化。

“一方面,我們通過對電極結構的設計,使其變得疏水親氣,促進CO分子的快速擴散,以便其更容易地接觸到催化劑;另一方面,我們通過引入Cu,合成了PtCu催化劑,Cu與Pt的電子相互作用,減弱了CO在Pt表面的吸附,從而促進了EWGS反應,提高了催化活性和穩定性。”

室溫常壓下實現高效低耗制氫

在室溫電化學水氣變換(EWGS)反應中,CO在陽極發生氧化反應,生成的CO2與電解質KOH進一步反應生成碳酸鉀,避免了CO2的排放;同時水在陰極直接被還原生成高純氫氣。陰陽兩極由陰離子交換膜分隔開,保持溶液離子平衡的同時分隔兩極產物,因此從原理上避免了傳統WGS中氫氣需要分離提純的過程。

同時通過對催化劑的設計和電極結構的優化,EWGS在常溫常壓條件下實現99.99%高純氫的制備并且達到接近100%的產氫法拉第效率。優化后的PtCu催化劑在EWGS反應中的陽極起始電位降低至接近0V,顯著低于電解水的陽極理論電位1.23V;在0.6V時LSV電流密度達到70mA/cm2,比商品的Pt/C催化劑的活性提升了12倍以上;該催化劑經過475小時的穩定性測試后仍能夠保持高的活性。

對于Cu的引入,鄧德會解釋說:“對于催化反應來講,反應分子吸附在催化劑的表面上,作用力要適中。太弱了,不能進行催化反應;太強了,容易毒化催化劑。對于純的Pt/C催化劑,CO分子在Pt的表面吸附太強,很容易毒化催化劑,使其失去催化活性。Cu的引入,與Pt形成合金,Pt-C之間的電子相互作用減弱了CO在Pt表面的吸附,從而大大提升了EWGS反應性能。”

與大連化物所研究員蘇海燕合作進行的理論計算結果驗證了這一判斷。結果證實,Cu的引入減弱了CO在Pt上的吸附,有效避免了催化劑的中毒,從而實現了該催化劑在EWGS中的高活性和高穩定性。

北京大學教授馬丁認為:“相比于傳統的WGS,EWGS是一種完全不同的、可以在室溫常壓下進行的高效催化過程,這為低能耗生產高純氫氣提供了新思路。用WGS大規模制備氫氣已經工業化多年,技術成熟,目前制備氫氣的成本在0.9~1.4 元/m3,而室溫EWGS是在實驗室里剛提出的一個新概念,技術成熟度暫時還無法與WGS相比。但考慮到室溫EWGS的裝置會比WGS設備簡單許多,隨著EWGS催化劑和反應系統的優化,以及人們環保意識的增強,對高純氫的需要會更明顯,室溫EWGS將具有廣闊的應用前景。”

鄧德會表示,團隊未來會在EWGS的基礎和應用研究上繼續深入挖掘,進一步優化電極結構、提高催化活性和穩定性,接下來將著手設計成本更低、性能更高的催化劑,同時發展更高效的反應系統。

(責任編輯:子蕊)

免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池聯盟無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。

凡本網注明 “來源:XXX(非中國電池聯盟)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在一周內進行,以便我們及時處理。

QQ:503204601

郵箱:cbcu@www.astra-soft.com

凡本網注明 “來源:XXX(非中國電池聯盟)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在一周內進行,以便我們及時處理。

QQ:503204601

郵箱:cbcu@www.astra-soft.com

猜你喜歡

-

低成本耐腐蝕催化劑可降低電解水制氫的成本

2020-11-09 18:22 -

布朗大學發現水分解制氫中鉑催化作用好的真實原因 或設計鉑替代品

2020-02-10 12:07 -

華東師大化學與分子工程學院在電催化制氫領域取得重要進展

2019-12-06 16:21 -

大連化物所電解水制氫取得重要進展

2019-09-03 11:10 -

福建物構所電解水制氫研究取得新進展

2019-06-17 10:11 -

電解水析氫催化劑結構的重大進化

2019-06-08 10:28 -

印度科技學院研發低成本催化劑加速水分解產氫

2019-05-30 22:30 -

何時能開上氫能汽車 電解水制氫頻頻突破

2019-05-18 11:27 -

核能制氫是怎么回事?

2019-05-10 10:05 -

大連化物所研制酸性條件下長壽命非貴金屬電解水制氫催化劑

2019-04-02 21:25

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

專題

相關新聞

-

低成本耐腐蝕催化劑可降低電解水制氫的成本

2020-11-09 18:22 -

布朗大學發現水分解制氫中鉑催化作用好的真實原因 或設計鉑替代品

2020-02-10 12:07 -

華東師大化學與分子工程學院在電催化制氫領域取得重要進展

2019-12-06 16:21 -

大連化物所電解水制氫取得重要進展

2019-09-03 11:10 -

福建物構所電解水制氫研究取得新進展

2019-06-17 10:11 -

電解水析氫催化劑結構的重大進化

2019-06-08 10:28 -

印度科技學院研發低成本催化劑加速水分解產氫

2019-05-30 22:30 -

何時能開上氫能汽車 電解水制氫頻頻突破

2019-05-18 11:27

本月熱點

-

2020年鋰電池行業研究報告

2021-05-11 11:24 -

突發|深圳一鋰電企業停止經營、解散員工!

2021-05-11 10:02 -

4月我國動力電池裝車量同比上升134.0%

2021-05-13 08:26 -

如何看待Pack內鐵鋰和三元混用

2021-06-01 09:25 -

可充電中性鋅空氣電池:進展,挑戰和未來

2021-05-19 10:59 -

揭開贛鋒鋰業的家底

2021-06-03 09:46 -

“電池荒”來襲,生產純電動汽車的車企要被卡脖子了?

2021-06-01 21:22 -

關于征集《鋰離子電池用連續式真空干燥系統技術規范》等兩項行業標準的函)征求意見程序

2021-05-31 22:53

企業微信號

企業微信號 微信公眾號

微信公眾號