萬向掌門人魯冠球今日去世!沒有退休時間表的他,要休息了

時間:2017-10-25 17:33來源:錢江晚報 作者:綜合報道

點擊:

次

記者剛剛獲悉,著名浙商、浙江萬向集團董事局主席兼黨委書記魯冠球于2017年10月25日逝世,享年72歲。

當記者得到消息趕到某醫院ICU病房外時,魯老先生已經離開了醫院,醫護人員說,他離開的時候還有生命體征。記者試圖聯系這段時間一直在搶救他的潘醫生,值班護士勸道,算了,魯老先生在最后的時間里并不希望被打擾,入院也是化名。另一位為魯冠球看病的杭城老中醫在接到記者電話時很惋惜,但也不愿意多說,“逝者為大,我們都要尊重他和家屬的意愿。”

這兩年,魯冠球的健康狀況是浙商圈內晚輩關切的話題,甚至,百度搜索中一度出現了“魯冠球看病”的詞條。這位生于杭州市蕭山區寧圍鎮,浙商群體中的“教父級”人物,他享有的這些關心,是人們對一代民營企業家的敬重、敬畏和愛。

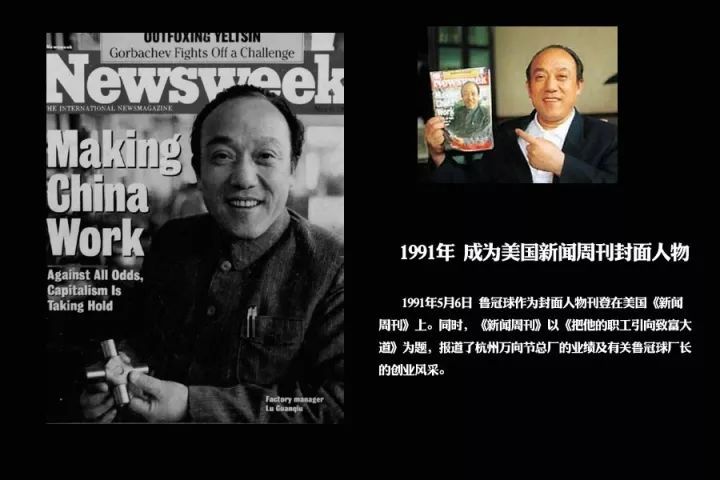

年輕的創業者津津樂道于他是商界“常青樹”,想從他經歷了一輪又一輪經濟大潮的洗禮,始終屹立不倒的蛛絲馬跡中尋找成功的秘密;老員工們則喜歡回憶胡潤第一次見他的情景,“有兩個翻譯,一個把他的蕭山話翻譯成普通話,一個把普通話再翻成英文”,關鍵點是后面的這句轉折,“他上到那個富豪榜上,就沒下來過了。”

沒下來過,對于一個人,無論是事業還是人生,有點閱歷的人都明白,這有多難,更何況,是在商界。

2015年,第二屆世界互聯網大會,馬云在閉幕演講上開場就說,“沒有人會在臺上(講演的舞臺)站很久,所以要珍惜當下。”

1969年7月,魯冠球帶領6名農民,集資4000元錢,登上創業舞臺,那一刻開始,就沒再下來。甚至,連中場休息都沒有。三年前,身體稍有微恙,但仍在人前表示:萬向跟生命一樣重要,“退休沒有時間表”。

記者隨后打電話給浙商總會秘書長鄭宇民,他剛剛從魯家回來,心情沉痛。他說,魯冠球守望浙江、放眼世界的浙商精神非常值得學習和研究。

一代浙商魯冠球辭世,我們含淚相送,卻不說再見。

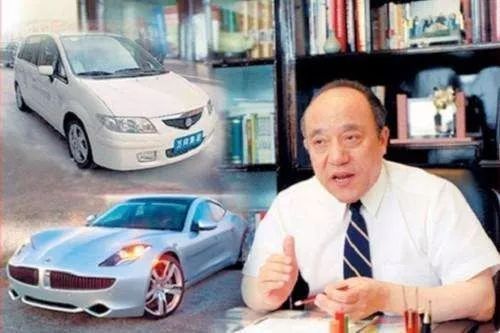

離世前圓夢:中國人自己的整車,投產

2017年1月22日,在杭州蕭山區舉行的萬向集團2016年度總結表彰大會上,魯冠球宣布對萬向研究院總經理陳軍博士獎勵1900萬元,以表彰他為推動萬向新能源汽車產業發揮所做的貢獻。

這是當時公司給個人頒發金額最高大獎,獲獎的陳軍,最初是在萬向集團博士后流動站工作的一名博士,主要參與萬向電動汽車項目。大多數人認為,這重獎或許是因為陳軍幫助他實現了多年的夙愿。

事實上,在中國企業家中,魯冠球的“造車夢”是最漫長的48年。與國內所有民營造車企業不同,魯冠球的“整車夢”的實現選擇了一條踏實而漸進的路徑。

1969年創業伊始,魯冠球就說過:“很想做大事,但是實力不夠,只能從小事做起。”此后他在多個場合說,這件大事就是造屬于中國人自己的整車。

如果這縈繞一生的“造車夢”需要一些大事紀的話,以下的時間節點需要被記錄:

1999年,萬向集團悄然成立電動汽車項目組,并定下“電池—電機—電控—電動汽車”的發展路線。這符合魯冠球一向的“謀定而動”的行事風格。

2002年,萬向電動汽車公司成立。

2003年10月,萬向純電動汽車純電動動力總成系統項目列入國家863計劃。

2004年,萬向研制出的電動客車Y9在杭州西湖沿線成功試運行。 同時,萬向也通過大量的國外相關并購來加快“整車夢”進程。

2012年,萬向斥資2.566億美元收購美國最大的動力電池制造商A123除政府及軍工業務以外的所有資產。這大幅提升了萬向集團動力電池產品的性能和技術。

2014年,萬向又以1.492億美元收購美國豪華電動汽車廠商菲斯科(Fisker)。其間,萬向還宣布與寶馬公司合作。

2016年9月,卡瑪發布品牌煥新后的首款混合動力汽車Revero。 就此,萬向在新能源領域已經擁有杭州、上海、常州、底特律、波士頓、洛杉磯、慕尼黑、捷克等8個研發和制造基地,相關工程技術人員超過2600人,新能源汽車及其關鍵零部件領域產值超80億元。

2016年9月,萬向自主研發的15輛新能源汽車(小型客車)通過國家汽車標準測試。

同年12月15日,國家發改委認定萬向符合新能源汽車準入標準,審批通過了萬向年產5萬輛增程式純電動乘用車項目。萬向成為繼北汽新能、長江汽車、前途汽車、奇瑞新能源、敏安汽車之后,國內第6家成功拿到獨立新能源汽車生產資質的企業。

至此,魯冠球發韌于1969年的中國“整車夢”,圓夢。

他是移山的愚公,更是出海的愚公

對魯老的離去雖然早有準備,但消息乍聽,仍有雷霆萬鈞之感。多年前采訪過魯冠球的本報記者說。一代浙商中,魯冠球的地位和影響力,是教父級的。

從田野走向世界的中國農民的兒子——在萬向集團官網“創始人”一欄中,用了這樣一句話概括魯冠球。如果可以用一些關鍵詞來勾勒的話,我們想到了這些節點和故事——

【15歲開端的商路】 第一次創業就傾家蕩產

1945年,魯冠球出生在錢塘江邊的一個鄉村,父親在上海一家醫藥廠工作,收入微薄,他和母親生活在農村,日子過得很艱難。15歲時,讀初中的他被迫輟學,到蕭山縣鐵業社當打鐵學徒。

3年后,魯冠球因人員精簡而被辭退。不想當農民的他回鄉后,想盡一切辦法要跳躍龍門。利用3年鐵匠生活中對機械農具的興趣和鉆研,他籌集了3000元辦了個米面加工廠,讓鄉民們不必再走七八里地到鎮上磨米面。

那個年代不允許私辦工廠,雖然他的米面加工廠沒有掛牌,但后來還是被發現了。工廠要用電,這邊剛接上,那邊就被人掐掉。六年中加工廠換了七個地方,東躲西藏,但最終仍沒有擺脫被取締的命運。

被查處的時候,他把所有的家底——1150塊錢盤點好后,連同賬本、印章全部交給大隊。為了還清欠款,還把祖父遺留下的三間舊房都賣掉。

第一次創業就讓自己傾家蕩產,父母的血汗錢也化為烏有,魯冠球成了別人眼中的“敗家子”,但不服輸的他一直等待機會的再次出現。

【24歲東山再起】 “奮斗10年添個零”

1969年,魯冠球籌集了4000元同六個農民開始做打鐵匠,自辦修車鋪。盡管當時初出茅廬,但魯冠球很早就有了一個夢想,那就是“奮斗十年添個零”:最初實現1天賺1萬元,十年后變成1天賺10萬元,再過十年變成1天賺100萬元。

在那個鐵桶般的計劃經濟年代,生產什么,購買什么,銷售什么,都由國家下達指標,如果指標之外的物品流通便屬“非法”。好在聰明的魯冠球有過之前創業失敗的經歷,他吸取經驗東鉆西闖,找到了一條能夠讓農機廠活下來的縫隙———為周邊公社的農具提供配套生產,比如飼料機上的榔頭、打板,拖拉機上的尾輪叉,柴油機上的油嘴,要什么做什么。

之后的10年間,魯冠球就是靠作坊式生產,生產犁刀、鐵耙、萬向節、失蠟鑄鋼等五花八門的產品,艱難地完成了最初的原始積累。

1978年,農機廠已有300號人,年產值300余萬元,廠門口更掛上了寧圍農機廠、寧圍軸承廠、寧圍鏈條廠、寧圍失蠟鑄鋼廠等多塊牌子,到這一年的秋天,他將寧圍萬向節廠改名為蕭山萬向節廠。這也成為今天萬向集團的前身。

其間,除了管理工廠,他還辦起了農場、養鰻場、蛇場。總之,只要是他認為能賺錢、做得了的營生,他都想嘗試一下。

【大企業家的擴張】沖向更廣闊的市場

魯冠球本人并不把自己定義為浙商,在他的概念中,他是中國一代企業家。確實,無論是事業的版圖,還是思維的版圖,擁有浙商精神的魯冠球,心中的領地是整個世界。

3萬套萬向節風光出國,是中國汽車零部件第一次出口美國,也是他征戰世界和資本市場的探索。

1988年,以1500萬元向寧圍鎮政府買斷了萬向節廠股權,使企業真正成為當時還頗受爭議的私營企業。完成了他在資本市場確權的第一步。

憑借良好的商業觸覺和早年打下的根基。1992年后的萬向已在跨國并購和金融領域實現了更深層次的擴張,一個龐大的商業帝國已經呼之欲出……… “外面的世界有資源、外面的世界有財富,我們為什么不去挖掘?”魯冠球常說,浙江人多地少,資源缺少,浙江人應該勇敢地走出去。

而他本人正是走出去的浙江企業的代表。

這也是浙商精神中最可貴的地方:敢為天下先。在別人以為愚公只能移山的時候,愚公卻出海了——海外建廠、跨國并購、打造有萬向標志的金融全鏈條。

為什么他代表了一代浙商精神

魯冠球關于自己的夢想有一句話,“我這一代造不了汽車,我兒子也要造”。欣慰的是,他在離去前圓了這個夢。

他說,“根據自己的實力來做事,有多大能力做多大事情。”

他說,“沒有人會相信,60年代為了創業,我先后三次將祖父、父親和我自己的房產都變賣了,六年間搬了七次家。”

他說,“失敗有規律,成功沒規律”,所以他一直以來都非常強調穩定。企業只有穩定了才能做想做的事。穩定也是多方面的,人員、產品要穩定,基礎管理要跟上,形成游戲規則也很重要…

他說,資本市場建立在信譽之上,信譽建立在實力之上。

他說,有的人管100個人利潤幾個億;有人管幾個人利潤就幾個億。

他說,“怨天尤人沒有出路,消極悲觀走向死路,自己的路自己走,自己的夢自己圓。”

他說,投資有三條禁忌,暴利行業不做 千家萬戶能做的不做, 國家做的不做。

他說,兩萬多人的萬向團隊皆是接班人。

他說得其實不多,因為他更喜歡謀定而動,悄悄地干了再說。可是,今天,哪怕這不多的說語,我們也聽不到了。

魯冠球、馮根生、沈愛琴、步鑫生……綿延了半個世紀的一代浙商,漸漸告別舞臺。

唏噓之下余有慶幸——他們的企業還在,他們的精神還在,伏脈千里,不斷不盡。

這精神是什么呢?是走遍千山萬水,歷經千辛萬苦,道盡千言萬語,想出千方百計的創業之路嗎?是持續創新、敏銳洞見、資源整合、敢闖敢冒、永不服輸的企業家氣質嗎?

也是,也不是。

這精神于一代一代后輩創業者,是具象而個體的表征,是家國情懷的內核,是向上向善的動因;

這精神于我們每一個普通人,是深夜沮喪,晨起迷惘,垂淚于人生道既阻又長時,想起57年前的蕭山少年,他家財散盡,傾家蕩產,又咬起牙關卷土重來的激蕩。

這精神是,人要有一個夢想,要堅定地實現它。

一代浙商魯冠球,一路走好,精神不散。

(責任編輯:admin)

免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池聯盟無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。

凡本網注明 “來源:XXX(非中國電池聯盟)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在一周內進行,以便我們及時處理。

QQ:503204601

郵箱:cbcu@www.astra-soft.com

凡本網注明 “來源:XXX(非中國電池聯盟)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在一周內進行,以便我們及時處理。

QQ:503204601

郵箱:cbcu@www.astra-soft.com

猜你喜歡

-

管中窺“象”:魯冠球的“造車夢”與“出海記”

2017-10-27 11:14

|

|

|

專題

相關新聞

-

管中窺“象”:魯冠球的“造車夢”與“出海記”

2017-10-27 11:14

本月熱點

-

2024鋰電池行研報告

2024-05-24 18:59 -

多個鋰電項目終止,重磅文件引導企業單純擴大產能!

2024-05-15 19:12 -

小米入局電池制造,與寧德時代成立合資公司!

2024-05-20 19:05 -

攜手多地政府,這家企業5月三大電池項目開工/簽約!

2024-05-21 18:46 -

重磅!新能源突傳三大利好!固態電池賽道即將爆發

2024-05-28 18:18 -

投資超25億元!這家鋰電企業擬在美國建設電池化學品項目

2024-05-22 19:20 -

又一10GWh項目開工,固態電池距離產業化還要多久?

2024-05-11 19:17 -

總投資115億元!這一鈉離子電池項目在四川達州啟動建設

2024-05-29 18:47

微信公眾號

微信公眾號