一文總結無機固態電解質的基礎研究進展

時間:2020-10-30 22:44來源:鋰電前沿 作者:花生米

點擊:

次

成果簡介

在可持續儲能領域,固態電池因其安全性高、能量密度大和循環壽命長而備受關注。近日,Theodosios Famprikis 教授(共同通訊),M. Saiful Islam教授(共同通訊)和Christian Masquelier 教授(共同通訊)在材料研究頂級期刊Nature Materials上發表了題為”Fundamentals of inorganic solid-state electrolytes for batteries”的綜述文章。

作者綜述了近年來無機固態電解質多尺度離子輸運、電化學和機械性能等關鍵問題的解決策略以及在無機固體電解質的基本理解方面取得的最新進展。此外,實際固態電池面臨的主要挑戰包括金屬負極的利用、界面的穩定等。解決這些問題的關鍵在于對固體電解質材料的基本特性要有更深入的了解。

圖文速覽

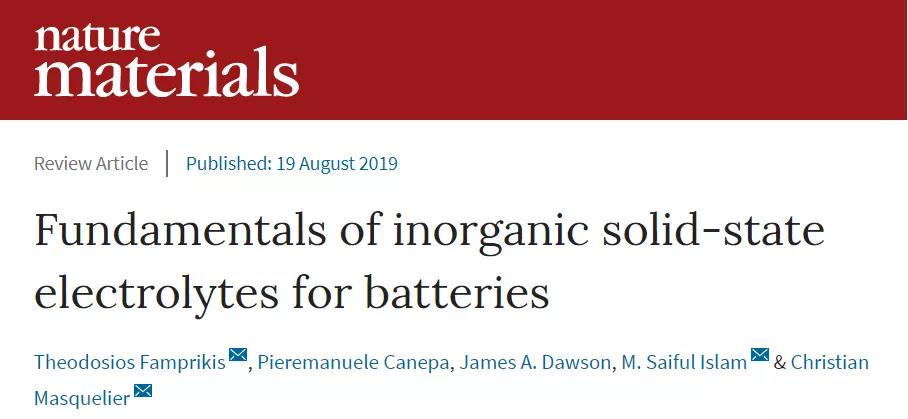

固態電池的示意圖

由于固態電池的優勢,人們致力于發展固態電池。上圖示意性地顯示了固態電池的3個主要挑戰。

第一,最初的預期是固體電解質由于其機械剛性而能抑制枝晶的生長,但最近的研究已經證明了金屬鋰具有滲透到固體材料中的能力。

第二,界面的穩定性。固體電解質與電極材料之間的界面組成和結構往往與材料的界面成分和結構存在較大的偏差。離子電阻或電子傳導分解產物的形成抑制了固態電池的性能。

第三,是保持自身接觸。固態系統的一個突出缺點是離子擴散依賴于固體顆粒的接觸。這些點接觸對電極材料中電化學循環產生的應力特別敏感,這可能導致裂紋的形成,以及界面的分層。在固態電池工程中,開發有效的策略來緩解物理接觸問題是勢在必行的。

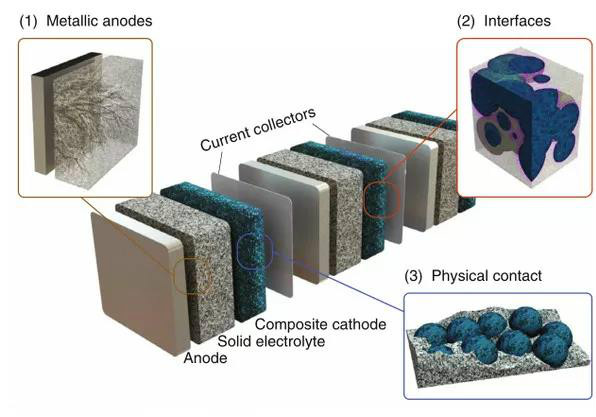

多尺度離子輸運及主要相關技術

如上圖所示,固態電池中離子的遷移是一個多尺度過程,從原子尺度到器件尺度。重要的是,器件的最終阻抗是所有這些機制的函數。可用于在不同尺度上探測離子傳導的技術是多種多樣的,并且往往在其空間或時間分辨率上受到限制,因此多技術方法聯用可以有效的解釋電化學機理。

陽離子遷移機制和相關的能量分布

在結晶的情況下,陽離子空位或間隙被認為是可移動帶電的。圖a所示的三種主要遷移機制是:(1)空位擴散,其中離子遷移到相鄰的空位,(2)未完全占據的位點之間的直接間隙機制,以及(3)協同機制。

b,c顯示出了通過直接空位或間隙跳躍(b)和相關跳躍(c)與陽離子遷移相關的能量分布,以及它們相關的跳躍能量Em,跳躍距離α0和跳躍頻率ν0。

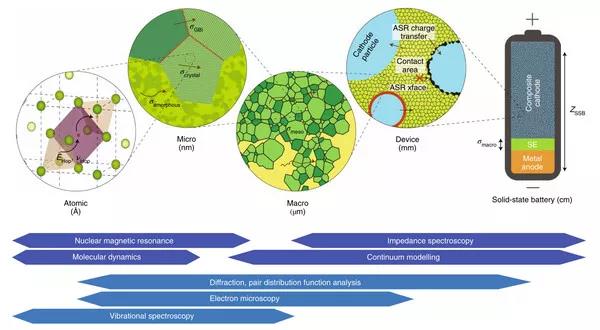

在與正極和負極接觸的固體電解質上的化學勢的變化

電解質的穩定窗口是它在沒有氧化還原分解的情況下可以維持的電壓范圍,如上圖所示。熱力學上,可以通過考慮分解反應的自由能作為電壓的函數來定義穩定窗口。化學勢的變化導致靠近陽極的流動陽離子的高濃度和靠近陰極的低濃度。這些濃度梯度可以直接導致固體電解質的分解和電極的反應。

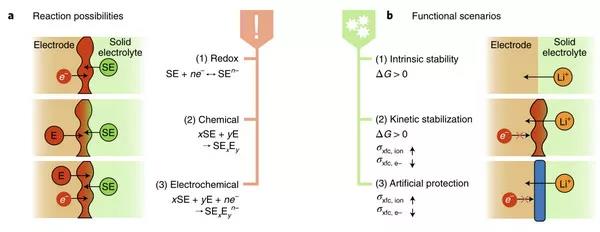

固態電池中固體電解質/電極界面的反應可能性

在固體電解質與電極交界處的接觸上可以觀察到電化學反應。這種反應的驅動力來源于混合固體電解質和電極的成分以產生新的穩定相的熱力學,稱為界面相,如上圖a所示。

在圖b中,我們已經確定了三種可用于改變固態電池的功能界面的方法:(1)本質穩定(內在穩定,與兩種材料之間沒有反應),(2)動力學穩定和,(3)人工保護(人工保護涉及在固體電解質和電極之間)。

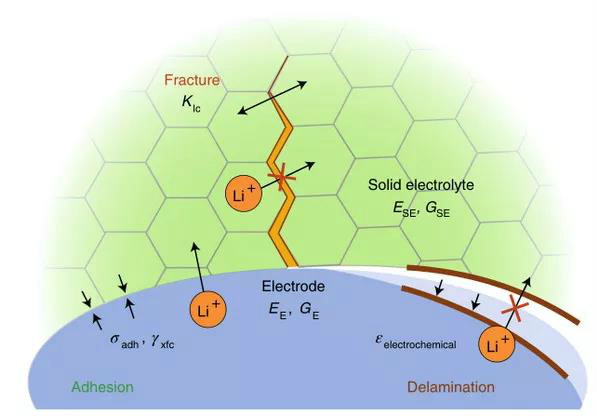

固態電池的機械性能下降

由電極上的電化學反應而產生的應力被稱為電化學應變。由于可移動離子可逆地插入電極材料中,它們經歷循環膨脹和收縮。這種現象會導致局部斷裂、界面的分層和/或顆粒之間失去接觸,如上圖所示。在這種情況下,產生的空隙對電池性能有直接的影響。

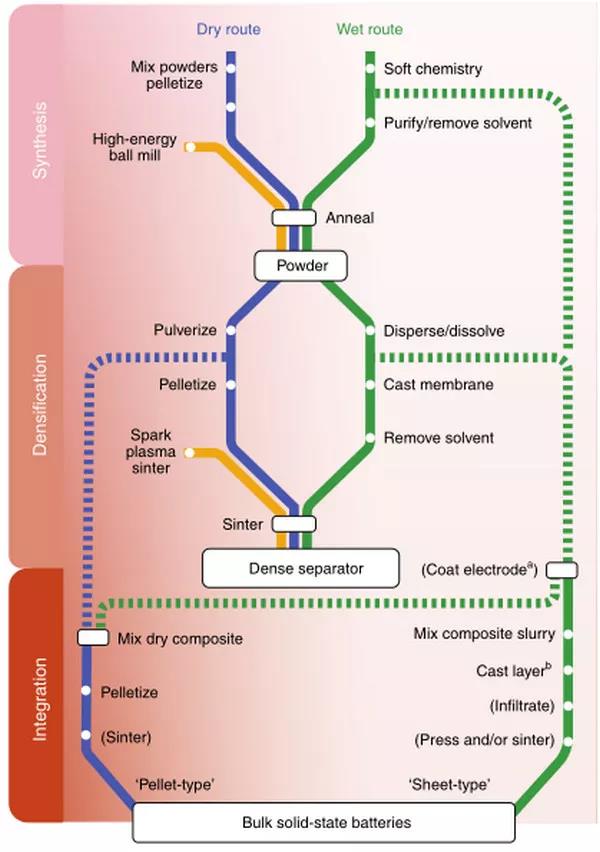

固體電解質加工方法的簡化流程圖

加工路線的選擇直接控制著材料和器件的電氣、化學和機械性能。固體電解質需要首先從商用試劑中合成,致密成較薄的形態以最小化歐姆電阻,最后通過與電極材料的密切混合集成到固態電池中,如上圖所示。

全文總結

總之,作者強調了與固態電池應用相關的固態電解質的基本理解方面的最新進展。作者對無機固體電解質在多尺度離子輸運、電化學和機械穩定性以及它們對現有加工方法的依賴性等方面進行了闡述。在這些領域中,通過實驗和建模技術之間的密切協作獲得了更深入的理解。除本綜述所涵蓋的主要問題外,未來的研究可能包括以下重要領域(1. 材料發現;2. 材料的界面表征;3. 材料加工和設備應用)。

文獻信息

Fundamentals of inorganic solid-state electrolytes for batteries (Nature Materials, 2019, DOI: 10.1038/s41563-019-0431-3)

原文鏈接:https://doi.org/10.1038/s41563-019-0431-3

(責任編輯:子蕊)

免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池聯盟無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。

凡本網注明 “來源:XXX(非中國電池聯盟)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在一周內進行,以便我們及時處理。

QQ:503204601

郵箱:cbcu@www.astra-soft.com

凡本網注明 “來源:XXX(非中國電池聯盟)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在一周內進行,以便我們及時處理。

QQ:503204601

郵箱:cbcu@www.astra-soft.com

猜你喜歡

-

高鎳正極材料中微裂紋產生原因分析總結

2021-04-23 11:47 -

一文梳理動力電池負極材料

2021-04-09 11:11 -

高鎳三元材料前驅體的制備技術與研究方法總結

2021-03-16 10:52 -

高鎳三元正極改性工藝和作用總結

2020-10-26 12:23 -

歐陽明高:從材料到系統鋰離子電池快充技術全面總結

2019-09-20 09:40 -

一文看懂軟包電池和鋁塑膜

2019-08-05 23:19 -

一文看懂鋰電池隔膜的理化性質和生產工藝

2019-04-29 12:00 -

低成本高浸潤性電解液發展總結與展望

2019-03-28 13:50 -

一文了解什么是鋰離子電池失效

2018-11-30 14:27 -

一文了解車載電池的報廢原因及報廢分辨方式

2018-09-25 16:19

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

專題

相關新聞

-

高鎳正極材料中微裂紋產生原因分析總結

2021-04-23 11:47 -

一文梳理動力電池負極材料

2021-04-09 11:11 -

高鎳三元材料前驅體的制備技術與研究方法總結

2021-03-16 10:52 -

高鎳三元正極改性工藝和作用總結

2020-10-26 12:23 -

歐陽明高:從材料到系統鋰離子電池快充技術全面總結

2019-09-20 09:40 -

一文看懂軟包電池和鋁塑膜

2019-08-05 23:19 -

一文看懂鋰電池隔膜的理化性質和生產工藝

2019-04-29 12:00 -

低成本高浸潤性電解液發展總結與展望

2019-03-28 13:50

本月熱點

-

2024鋰電池行研報告

2024-05-24 18:59 -

小米入局電池制造,與寧德時代成立合資公司!

2024-05-20 19:05 -

多個鋰電項目終止,重磅文件引導企業單純擴大產能!

2024-05-15 19:12 -

攜手多地政府,這家企業5月三大電池項目開工/簽約!

2024-05-21 18:46 -

重磅!新能源突傳三大利好!固態電池賽道即將爆發

2024-05-28 18:18 -

投資超25億元!這家鋰電企業擬在美國建設電池化學品項目

2024-05-22 19:20 -

又一10GWh項目開工,固態電池距離產業化還要多久?

2024-05-11 19:17 -

寧德時代、比亞迪、中創新航共同供貨蔚來“樂道”?

2024-05-09 18:48

微信公眾號

微信公眾號