諾獎得主吉野彰:鋰電池將撬動電氣化轉型,2025年是拐點

早在2019年的一次技術研討會上,94歲高齡的豐田章一郎曾步履蹣跚,親自到愛知縣拜訪了鋰離子電池創始人、后來的諾貝爾化學獎獲得者吉野彰。

豐田章一郎是豐田汽車現任社長豐田章男的父親,也是豐田1982年 “工銷合并” (豐田汽車工業和豐田汽車銷售合并)后的首任掌門人。退居幕后多年,他早已把公司的經營托付給長子,但面對關乎企業生死的 “新四化” 拐點,他依舊對未來感到不安。

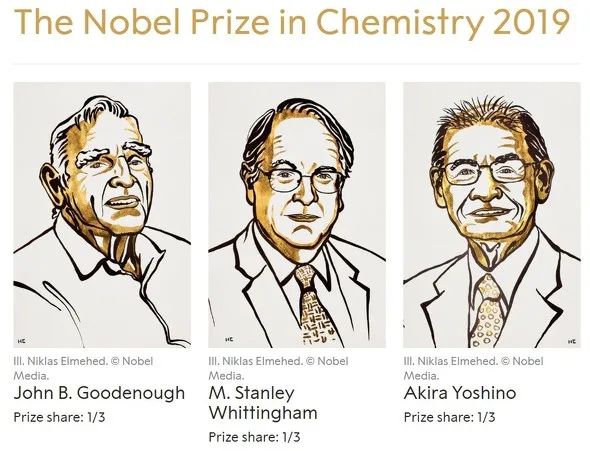

吉野彰則生于1858年,是鋰離子電池的開發者,不僅如此,他還是繼2010年根岸英一、鈴木章之后獲得諾貝爾化學獎的第八位日本人,第二位獲得諾貝爾獎的日本企業研究人員。正是在行業危機感的驅使下,豐田章一郎才決定冒著年事已高的危險與吉野彰交流見面。

現如今,鋰離子電池已經與汽車新四化的轉型息息相關,甚至還決定著未來產業演進的方向,而鋰離子電池搭載于筆記本電腦等數碼產品上,其競爭也已進入白熱化階段。但是在吉野彰投身鋰離子電池研發的十幾年前,連他本人,都未曾料到相關技術的商業化應用能如此廣闊。

最早采用鋰離子電池的是攝像機,吉野彰團隊曾設想過,只要抓住攝像機市場,就能收獲預期的盈利目標,但是十年后,鋰離子電池竟能成為撬動多個行業轉型的杠桿。在他看來,當下鋰離子電池的市場潛力已是當初預想的500倍之高。

從研發襁褓到“達爾文之海”

在吉野彰看來,鋰離子電池早期的研發之路,遠比自己設想的更為艱難。最初的研究是從1981年開始的,不過,他那時候聚焦的領域并不是鋰離子電池。在日本,白川英樹教授發明了聚乙炔導電塑料,并因此拿下二十世紀最后一個諾貝爾化學獎,在學界名噪一時,該事件給了同屬化學研究陣營的吉野彰極大的影響。

吉野彰曾向日本雜志回憶說,由于離子在電化學領域有流動的特性,因此他認為,離子或許能用于電池的負極材料,但是,剛開始卻很難找到適合這種負極材料的正極材料。一直到后來,美國德克薩斯大學的研究人員展示了鈷酸鋰正極相結合的新發現,業界才研發出比鎳氫電池輕三分之一的新型電池。

“當時,我的想法和很多學者不一樣。”

從市場的實際需求來看,那時候大部分人都在強調電池的輕量化,但吉野彰卻一直相信,未來的電池,小型化一定是剛需。“遺憾的是,聚乙炔是塑料制成,體積和之前的電池沒什么不同。在各種材料的反復試驗中,我發現旭化成研究的特殊晶體結構的新碳纖維,就試著用碳纖維代替聚乙炔,實驗過程中得到了很好的反饋,這就是鋰離子電池的前身。”

鋰離子電池的研發,主要有三個階段:

第一階段是基礎研究,正如上文介紹的研發細節;第二階段是商業化探討,讓技術適應市場的需求,如安全性和成本;第三階段,則是大規模生產后的落地銷售。

但是,所有的創新技術到商業化量產之間,有隔著一個巨大的鴻溝,科研界把它稱之為“達爾文之海”(Darwinian Sea),所有的技術和市場風險,都會在大規模產業化之前成為平靜海面下潛涌的渦流。

鋰離子電池也曾遭遇同樣的困境。

吉野彰講述說,鋰離子電池的正式商業化,始于1991年,但是這一類型的電池在推向市場的初期并不受歡迎。

“旭化成開發的鋰電池產品,剛開始一度無人問津,但真正的轉機來自1995年。這一年對于我們太重要了,因為從那時起,全球進入了移動智能時代,整個世界走向了移動互聯,手機和平板電腦等都需要使用大量鋰電池,鋰電子電池也呈現了幾何級增長。”

劃時代的拐點,讓吉野彰終生難忘。

他曾在接受日本媒體采訪時表示,1995年,微軟發布了具有拐點意義的Windows95操作系統,帶著IE瀏覽器等一系列新應用一路狂奔,可謂所向披靡,讓全球科技界對新系統的橫空出世充滿尖叫。也是在那年的分水嶺之后,鋰電池引領了全球的搶購風潮,吉野彰等一眾科學家的最新成果,也獲得了世界學界和專家的認同和共鳴。

平地一聲雷。

那幾年,真是頗具戲劇性的變革。

1995年以后,吉野彰的研究課題也發生了巨大變化,新的關于鋰離子電池的方向,如容量的極限、成本、發熱風險等層出不窮。“盡管很多科研方向被周圍人嘲笑,他們偏執地認為不可能實現,但是我依然相信自己,繼續研發,因為我相信,社會爆發式的要求終將倒逼著鋰離子電池的技術革新。”

吉野彰回憶說,在微軟劃時代變革的同時,高速通信技術、GPS等也帶動了市場的發展。上世紀八十年代,微軟還是一家位于郊區的初創公司,他自己也剛開始研究電池,事后想想,這十五年的時間,對于鋰電池來說是孕育和成長的關鍵階段。

2025年將是關鍵拐點

“電池產業,正在向中國和韓國轉移。”

在吉野彰看來,這是日本業界不得不面對的最大現實。“領先的日本電池產業日漸衰退,原因其實非常簡單明了,平板電腦等電子產品,日本曾經稱霸世界,但制造卻轉移到了韓國和中國等國家。相比在日本生產,電池在中韓兩國本地化生產會更好。”

當然,在電池使用的材料方面,日本依舊有巨大優勢。吉野彰近日在接受《日本經濟新聞》采訪時表示,只要技術革新持續下去,電池材料的革新也會持續下去,只要日本汽車產業在世界上擁有優勢地位,電池的競爭力也能一直維持下去,這和半導體和液晶顯示器等領域的發展有相似的邏輯。

日本電池產業完全潰敗,只會有一個原因,那就是日本的汽車產業全軍覆沒。當然,這樣的概率幾乎不可能發生。

決定勝負的拐點,將何時到來?

在被問及日本電池產業與中韓兩國交鋒的“決定性一戰”時,吉野彰認為2025年是一特殊轉折點,不僅關乎國家之間的角逐,亦關乎電動車電池的產業劇變。

“我曾多次強調過,IT領域的革命在昔日有15年的準備時間,而ET(Energy & Environment Technology)革命的情況也大致相同。在我看來,電動車驅動電池的啟動時間,是從2010年日產聆風Leaf上市的時候開始的,考慮到接下來15年的過渡時間,2025年將非常關鍵。”

按照吉野彰的預測,行業劇變距今只有4年時間,但他同時也分析說,每家汽車制造商都在秣馬厲兵,身處技術研發的最前沿,他們已經提前嗅到了機會。

另一個契機,是自動駕駛的發展。

“2025年以后,自動駕駛等轉型將更徹底,這樣一來,行業又會出現新的課題,特別是谷歌、安卓等研發的一系列操作系統。當下的汽車業態,本質上還需要人類操控車輛,一旦進入更高階的自動駕駛,人工智能將主導更多。”吉野彰表態稱,業界現階段都在追求電池的續航距離,但未來,耐用性將變得越來越重要。

他特意提到了美國的競爭對手。

來自谷歌的自動駕駛將在2025年后更加成熟,蘋果這樣的科技公司也即將跨界造車,根據當下的資料,蘋果將使用磷酸鐵陰極材料,雖然能量密度算高,但耐久性出眾——這也意味著,蘋果著眼于未來無人駕駛領域所需要的東西,他們已經提前關注到這一趨勢,我們必須要警惕。

2025年以后的行業,會變成什么樣呢?

吉野彰較為關注的,是電池再回收業務。

當下,已有不少中國企業收購跨國的鈷采礦廠,有試圖從資源上對競爭對手進行包圍的動向。“行業里總會出現部分投機性行為,資源從絕對的體量來說沒有問題,但資源的價格還是會上漲。因此,即使市場規模達到2025年的拐點,我個人認為,在那之后,資源的再利用將是有意思的一個話題。”

關于再利用技術,哪里的研究進展最快?

吉野彰的答案,是礦山公司。

“對于這些上游企業,再利用的技術已經掌握了,問題是,誰來收集用完的鋰離子電池?放眼全球,廢舊電池收集的成本已經非常高了。也有人認為,再回收的鈷和鎳,成本過高,很難作為商業化再利用的關鍵一環,但現在最棘手的問題,還是由誰來負責高效回收電池,我相信,如果能在回收上建立健全的機制,未來也能起到抑制資源價格投機性波動的效果。”

常年身居研發一線,吉野彰深諳電池產品的演化路徑,也深知新四化拐點的汽車行業,試錯成本日漸高昂。

當然,與焦慮的豐田章一郎一樣,吉野彰也在探索究竟該如何擁抱充滿變數的未來,這是豐田的困惑,是行業的難題,也是吉野彰最為關心的下一個課題。

凡本網注明 “來源:XXX(非中國電池聯盟)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在一周內進行,以便我們及時處理。

QQ:503204601

郵箱:cbcu@www.astra-soft.com

-

諾獎得主斯坦利:應盡早布局鋰電池循環再利用

2021-11-03 12:32 -

諾獎得主:這種物質將成為能源革命核心

2019-12-10 22:20 -

對中國鋰電池崛起,諾獎得主吉野彰這樣看

2019-10-14 13:21 -

“鋰電池先驅”吉野彰:自動駕駛電動汽車加劇電池挑戰

2017-12-28 15:19 -

吉野彰:車載鋰電池和固態電解質將有作為

2017-05-18 23:14

|

|

|

|

|

|

|

|

|

-

諾獎得主斯坦利:應盡早布局鋰電池循環再利用

2021-11-03 12:32 -

諾獎得主:這種物質將成為能源革命核心

2019-12-10 22:20 -

對中國鋰電池崛起,諾獎得主吉野彰這樣看

2019-10-14 13:21 -

“鋰電池先驅”吉野彰:自動駕駛電動汽車加劇電池挑戰

2017-12-28 15:19 -

吉野彰:車載鋰電池和固態電解質將有作為

2017-05-18 23:14

-

2024鋰電池行研報告

2024-05-24 18:59 -

多個鋰電項目終止,重磅文件引導企業單純擴大產能!

2024-05-15 19:12 -

小米入局電池制造,與寧德時代成立合資公司!

2024-05-20 19:05 -

攜手多地政府,這家企業5月三大電池項目開工/簽約!

2024-05-21 18:46 -

重磅!新能源突傳三大利好!固態電池賽道即將爆發

2024-05-28 18:18 -

投資超25億元!這家鋰電企業擬在美國建設電池化學品項目

2024-05-22 19:20 -

又一10GWh項目開工,固態電池距離產業化還要多久?

2024-05-11 19:17 -

寧德時代、比亞迪、中創新航共同供貨蔚來“樂道”?

2024-05-09 18:48

微信公眾號

微信公眾號